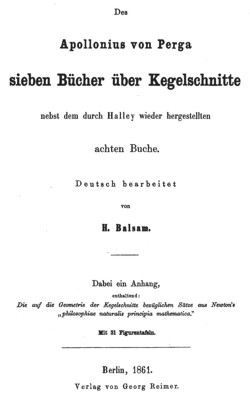

Des

Apollonius von Perga

sieben Bücher über Kegelschnitte

nebst dem durch Halley wieder hergestellten

achten Buche.

Deutsch bearbeitet von

H. Balsam.

Dabei ein Anhang, enthaltend:

Die auf die Geometrie der Kegelschnitte bezüglichen Sätze aus Newtons "philosophiae naturalii principia mathematica."

Berlin, 1861.

Verlag von Georg Reimer.

Einleitung.

Apollonius, ist zu Perga, einer einst berühmten Stadt Pamphyliens, geboren zur Zeit des Ptolemäus Euergetes, Königs von Aegypten, der 247 v. Chr. zur Regierung kam; so berichtet uns Heraklius, der Verfasser einer Lebensbeschreibung des Archimedes nach dem Zeugniss des Eutocius. Bei den Schülern des Euklid in Alexandrien hat er dann lange Zeit mathematischen Studien obgelegen und unter dem Philopator, der im siebzehnten Jahre seiner Regierung, im Jahre 205 v. Chr., starb, war er nach dem Zeugniss des Ptolemäus Hephästion von grosser Berühmtheit, so dass man annehmen kann, dass er ungefähr vierzig Jahr jünger ist als Archimedes und nicht lange vor Geminus Rhodius, der sicher älter als Hipparch ist, gelebt habe. Geminus aber bezeugt, dass er wegen seines ausgezeichneten Werkes über die Kegelschnitte unter den Mathematikern seiner Zeit den Namen des grossen Geometers erlangt habe. In wie hoher Achtung er bei den Alten gestanden hat, erkennen wir übrigens nicht nur aus Vitruv Buch I. Cap. 1., wo er in der Aufzählung der Mathematiker der Reihenfolge nach sogar vor dem Archimedes genannt wird, sondern auch aus der grossen Anzahl von Commentatoren, die er bei den Griechen gefunden hat, dem Pappus, der Hypatia, dem Serenus und dem Eutocius. Der Commentar des Eutocius besteht in Anmerkungen hinter den einzelnen Lehrsätzen, die theils Unterscheidungen der verschiedenen Fälle, die ein Satz zulässt, theils eine andere Art des Beweises, theils Auflösungen von Hülfsaufgaben enthalten, die Apollonius als bekannt voraussetzt. Am Anfang des ersten und vierten Buches giebt er einige historische Notizen und am Ende des ersten eine Inhaltsübersicht für dieses Buch, die bei den andern Büchern fehlt. Im Ganzen ist der Werth des Commentars von geringer Bedeutung für das Verständniss des Autors, und ein Gleiches gilt von den siebzig Lemmen des Pappus, die er im 7. Buche seiner Sammlungen als für die Kegelschnitte des Apollonius bestimmt uns hinterlassen hat. Diese Lemmen enthalten zum Theil nach unsern heutigen Vorstellungen allzu leicht Beweisbares, zum Theil lässt sich der materielle Inhalt derselben in den Gang der Beweise der apollonischen Lehrsätze recht gut aufnehmen, ohne dieselben allzu sehr zu verlängern, zum Theil endlich kann man nicht recht erkennen, für welche Lehrsätze sie als Hülfssätze erfordert werden, so dass man beim Studium des Apollonius selbst ein eigentliches Bedürfniss nach diesen Lemmen nicht empfindet. An sich jedoch haben dieselben als Uebungssätze vielleicht zum Gebrauch des Unterrichts wohl ein Interesse und können namentlich im Zusammenhang mit den zahlreichen Lemmen zu den andern zum Theil verloren gegangenen Schriften des Apollonius wohl als eine werthvolle Hinterlassenschaft betrachtet werden. In vorliegender Ausgabe ist das Nöthige daraus unmittelbar bei den zugehörigen Sätzen des Apollonius eingeschaltet worden, doch ist ein Gleiches nicht mit einigen Lemmen des Abdolmelek von Schiras zum siebenten Buche geschehen, die im Ganzen einen direkteren Zusammenhang mit den Apollonischen Beweisen haben als die des Pappus und die deshalb besonders angeführt sind. Aber auch bei den orientalischen Völkern hat im Mittelalter unser Autor die gleiche Aufmerksamkeit erweckt als bei den Griechen und ist mehrfach bearbeitet worden, bei den Arabern von Thebit ben Corah unter dem Chalifen Almarnun ums Jahr 830 und von Beni Moses; bei den Persern von Abalphat von Ispahan unter dem Chalifen Abucalighiar ums Jahr 994 und von Abdolmelek, welche beide Auszüge von ihm verfassten und von jenem grossen persischen:Mathematiker Nasireddin von Tus, der ums Jahr 1250 alle seine Werke herausgab und mit Noten versah. In Europa hatte zuerst Regiomontanus um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts das Vorhaben geäussert, die vier ersten Bücher des Apollonius über Kegelschnitte herauszugeben, allein der Tod hinderte ihn an der Ausführung dieses Vorhabens, und so verdanken wir die erste lateinische Ausgabe vom Jahre 1537 dem Memmius, einem edlen Venetianer, dessen Sohn dieselbe nach dem Tode seines Vaters herausgab. Diese Ausgabe hat jedoch nur geringen Werth und Commandinus der Erklärer und Herausgeber so vieler alten. Mathematiker veranstaltete 1566 eine bessere, in die er sowohl die Commentarien des Eutocius als die Lemmata des Pappus aufnahm, und welche dann wiederholt neu aufgelegt worden ist, so dass sie noch jetzt durchaus nicht selten ist.

Bis um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts "Waren die übrigen Bücher des Apollonius über Kegelschnitte nicht bekannt geworden, und es hatte deshalb Maurolicus, ein sicilianischer Geometer, den aus dem Pappus im Allgemeinen bekannten Inhalt des fünften und sechsten Buches in Form eines Supplementes zum Apollonius bearbeitet, welches Borelli im Jahre 1654 veröffentlichte. Während dieser Zeit hatte auch Vincenz Viviani, einer der berühmtesten Schüler des Galiläi, an einer Wiederherstellung des fünften Buches der Kegelschnitte gearbeitet, und da es mittlerweile bekannt geworden, dass in Florenz ein arabisches Manuscript der bisher für verloren gehaltenen Bücher aufgefunden sei, so gab er 1659 unter einer besondern Bescheinigung des Erzherzogs Leopold, Bruder des Grossherzogs Ferdinand II. von Toscana, dass ihm die wiederaufgefundene Handschrift des Apollonius noch nicht bekannt gewesen sei, seine "divinatio in quintum librum conicorum Appollonii" heraus, die theils durch einfachere Beweise von bekannten Lehrsätzen der vier ersten Bücher, theils durch eine selbständige und zum Theil erweiterte Auffassung der Aufgaben über die Normalen an Kegelschnitten sich vortheilhaft auszeichnet. Zu dieser Zeit aber und schon etwas früher hatte Golius unter vielen andern Handschriften auch die der sieben ersten Bücher des Apollonius mit aus dem Orient gebracht und an den Grossherzog von Toscana verkauft, worüber wir schon im Jahre 1644 eine Notiz beim Pater Mersenna finden. Allein dem ohnerachtet hielten die Mathematiker die drei letzten Bücher noch immer für verloren, bis Borelli im Jahre 1658 durch Florenz reisend die Bibliothek der Medicäer durchforschte, das erwähnte Manuscript, das die Bearbeitung des Abalphat von Ispahan enthielt, auffand, und vom Grossherzog Ferdinand II. die Erlaubniss erhielt, dasselbe mit nach Rom zu nehmen, um es dort übersetzen zu lassen. Er gewann daselbst den Abraham von Echelles, Professor der orientalischen Sprachen, für das Unternehmen, und indem er seine mathematischen Kenntnisse mit den Sprachkenntnissen dieses letzteren verband, brachten sie in verhältnissmässig kurzer Zeit eine lateinische Ausgabe zu Stande. Abraham erzählt in seiner Vorrede selbst, wie grosse Schwierigkeit der Mangel der diakritischen Punkte, welche den arabischen Consonanten erst ihre unzweifelhaften Werth geben, das gleichartige Aussehen der zwar elegant, aber doch sehr cursorlach geschriebenen Buchstaben und noch bei weitem mehr die Dunkelheit in der Bedeutung der Worte und dem Inhalt selbst ihm bereitet haben und dass Borelli oft aus einem kleinen Bruchstück sofort eine ganze Schlussreihe beinahe mit denselben Worten herausgebracht, wie er sie nachher in der arabischen Handschrift erkannt habe, ein Umstand, dessen Richtigkeit den Mathematikern leicht begreiflich sein wird.

Die so entstandene Ausgabe erschien zu Florenz 1661; sie enthält im Anschluss an die schon von den arabischen Interpreten vorgenommenen Aenderungen eine etwas andere Anordnung der Lehrsätze als die des Apollonius, dessen, Reihenfolge jedoch sich daraus noch erkennen lässt, und eine Anzahl neuer Definitionen, die ihren Zweck, die Beweise zu verkürzen und deutlicher zu machen, nicht immer glücklich erreichen; doch ist es wohl möglich, nach dieser Ausgabe eine genügende Kenntniss des Inhalts der Apollonischen Bücher zu gewinnen.

Bis zum Jahre 1710 existirte jedoch noch keine griechische Ausgabe der Kegelschnitte des Apollonius, weshalb Halley in Verbindung mit Gregory sich zur Herstellung einer solchen möglichst vollständigen Ausgabe des ganzen Werkes entschloss. Der letztere Gelehrte bearbeitete die vier ersten Bücher, die in lateinischer Ausgabe allgemein verbreitet waren, nach einem griechischen Codex der Bibliothek des Savilius und einem zweiten vom Dekan Baynard zu dem Zweck dargeliehenen, während er den griechischen Commentar des Eutocius aus dem Baroccianischen Exemplar der Bodlejanischen Bibliothek entnahm, und er verbesserte zugleich die lateinische Uebersetzung des Commandinus, um eine Ausgabe in beiden Sprachen vorzubereiten. Als aber diese Arbeit unter der Presse schon bis zur vier und vierzigsten Seite vorgeschritten war, ereilte ihn der Tod und Halley übernahm die fernere Besorgung- auch dieses Theils, wie er von Anfang an die Bearbeitung der letzten Bücher des Apollonius sich vorgesetzt hatte. Die Quellen, welche ihm dabei zu Gebote standen; sind nach seiner Angabe folgende: 1) Die Bodlejanische Abschrift eines arabischen Codex, der von einer in ziemlich früher Zeit von Thebit ben Corah gemachten und ums Jahr 1260 von Nasir eddin verbesserten Uebersetzung herrührt (nähere Angaben hierüber finden sich noch am Anfang des fünften Buches); 2) ein anderer arabischer Bodlejanischer Codex, der -einen von Abdolmelek aus Schiras um 1210 gemachten, von Christian Ravius aus dem Orient mitgebrachten Auszug enthält; 3) die vorerwähnte Florentinische Ausgabe des von Abalphat von Ispahan herrührenden Auszugs von Abraham von Echelles und Borelli; 4) das älteste Golianische Exemplar, das der Erzbischof Narcissus Marsh von Armacha von den Erben des Golius gekauft und aus Irland dem Halley zusandte, als dieser schon den grössten Theil seiner Arbeit beendet hatte.

In allen diesen Handschriften und Ausgaben fehlte jedoch das achte Buch, das seit dem Eutocius, der etwa 480 nach Christo lebte, niemand mehr gesehen zu haben scheint. Aus der Inhaltsangabe des Apollonius selbst im Anfange des ganzen Werks, sowie aus dem Umstand, dass Pappus, welcher, wie oben erwähnt ist, zu allen übrigen Büchern einzeln Lemmata erdacht und im siebenten Buch seiner Sammlungen uns hinterlassen hat; die für das siebente und achte Buch bestimmten zusammenfasst, glaubte Halley schliessen zu dürfen, dass die Lehrsätze des siebenten Buchs die Determinationen für die im achten behandelten Aufgaben enthielten und dass es sonach möglich wäre, aus diesen Lehrsätzen, die . die Gränzen angeben, bis zu welchen gewisse Eigenschaften der Kegelschnitte stattfinden, und welche deshalb "διοριστιχα" genannt werden, sowohl den Gegenstand als selbst die Reihenfolge der Aufgaben des achten 'Buches zu errathen. Er fügte demnach das von ihm wiederhergestellte achte Buch seiner Ausgabe der Kegelschnitte hinzu und brachte so ein Werk zu Stande, das an Vollständigkeit des Inhalts und Klarheit der Darstellung in der That nichts zu wünschen übrig lässt. Diese Ausgabe ist aber selten und darum ziemlich kostbar geworden, weshalb der Herausgeber der vorliegenden Arbeit schon aus diesem Grunde glaubt auf die Nachsicht der Mathematiker rechnen zu dürfen, wenn er den Versuch macht, den möglichst vollständigen Inhalt des Apollonischen Meisterwerks in deutscher Sprache zugänglich zu machen, wozu er noch besonders durch eine Bemerkung Chasles in seiner Geschichte der Geometrie ermuthigt wird, die uns erzählt, dass Peyrard in der Einleitung zur Uebersetzung des Archimedes auch eine französische Uebersetzung der Kegelschnitte des Apollonius angekündigt hatte und dass der Tod ihn hinwegnahm, als schon die ersten Bogen dieser Arbeit gedruckt waren. In Betreff der besondern Art der Bearbeitung, welche der Verfasser der vorliegenden Ausgabe für die beste gehalten hat, erlaubt er sich noch folgende Bemerkung zu machen. Die mathematischen Wahrheiten haben eine solche innere Kraft und Festigkeit, dass sie in der That der Beeinflussung durch die Sprache und die besondere Darstellungsform weniger unterworfen sind, als das in andern Wissenschaften der Fall ist, woraus denn folgt, dass bei der Uebertragung eines Autors aus einer Sprache in eine andere man sich grössere Freiheit erlauben darf, ohne den Inhalt wesentlich zu entstellen, als anderswo. Während daher im Folgenden der Wortlaut der Lehrsätze möglichst genau beibehalten ist, auch auf die Gefahr hin, dass dem deutschen Ausdruck hie und da Schwerfälligkeit vorgeworfen werden kann, hat der Verfasser geglaubt, besonders bei denjenigen Beweisen, die durch die grosse Zahl von Proportionen, durch welche sie ohne Ruhepunkt fortschreiten, der Lektüre eine ziemlich grosse Schwierigkeit entgegensetzen, eine etwas übersichtlichere und der jetzt üblichen sich anschliessende Form der Darstellung anwenden zu dürfen, bei der die Hauptmomente des Beweises durch besonders numerirte Zeilen hervorgehoben sind und dem Leser so die Uebersicht über das Ganze erleichtert wird. Möge nun die Arbeit für sich selbst reden.

Stettin, den 7. April 1860.

Balsam.

- Weitere Seiten

- Einleitung

- Inhalt

- Erstes Buch

- Zweites Buch

- Drittes Buch

- Ellipse bei Apollonius