Des

Apollonius von Perga

sieben Bücher über Kegelschnitte

nebst dem durch Halley wieder hergestellten

achten Buche.

Deutsch bearbeitet von

H. Balsam.

Dabei ein Anhang, enthaltend:

Die auf die Geometrie der Kegelschnitte bezüglichen Sätze aus Newtons "philosophiae naturalii principia mathematica."

Berlin, 1861.

Verlag von Georg Reimer.

Drittes Buch des Apollonius von Perga über Kegelschnitte.

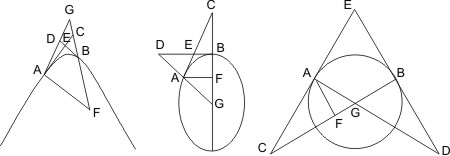

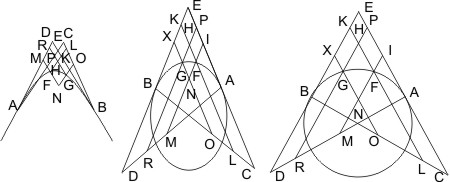

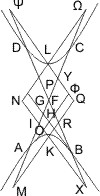

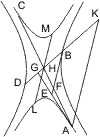

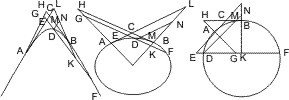

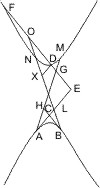

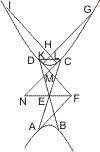

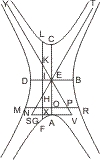

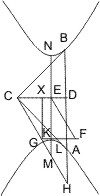

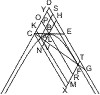

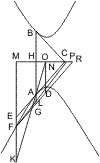

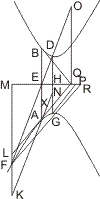

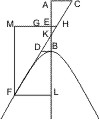

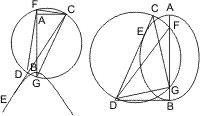

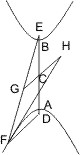

Lehrsatz 1. Wenn zwei Tangenten eines Kegelschnitts sich schneiden und die Durchmesser nach den Berührungspunkten gezogen und verlängert werden, so ist das Dreieck, dessen Ecken ein Berührungspunkt, der Durchschnitt des nach diesem gezogenen Durchmessers mit der zweiten Tangente und der Kreuzungspunkt der Tangenten sind, gleich dem andern ähnlich gebildeten Dreieck.

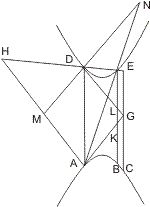

Seien A, B zwei Punkte eines Kegelschnitts, in welchen Tangenten gezogen sind, die sich in F kreuzen, sei ferner D der Durchschnitt der Tangente in A mit dem nach B gezogenen Durchmesser und E der Durchschnitt der Tangente in B mit dem nach A gezogenen Durchmesser, so wird behauptet, dass ∆AEF = ∆DBF.

Constr. Ziehe von B eine Parallele mit AD, bis sie EA in G trifft.

Beweis.

Beweis.

- für die Parabel. Nach I. 35. ist EA = AG; da nun AG = BD, ist EA = BD, und da die Dreiecke AEF und BDF ausserdem noch gleiche Winkel haben, sind sie congruent, also auch gleich.

- für Ellipse und Hyperbel. Nach I. 37. ist CE : CA = CA : CG. Da nun CA : CG = CD : CB, ist auch CE : CA = CD : CB und folglich ∆CAD = ∆CBE, oder wenn man auf beide Seiten das Stück CEFD bei der Hyperbel und CAFB bei der Ellipse abzieht oder hinzufügt, so erhält man ∆AEF = ∆DBF. q. e. d.

Anm. Bei der Ellipse sind in der Figur zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem die Punkte A und E, B und D auf derselben Seite des Mittelpunkts oder auf verschiedenen Seiten liegen.

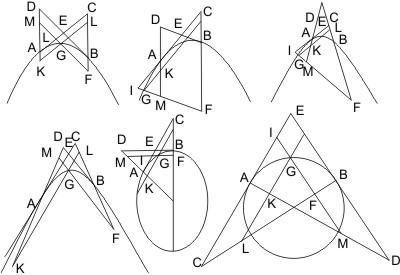

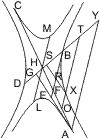

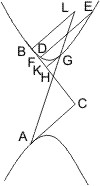

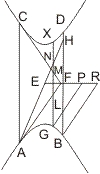

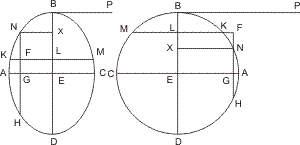

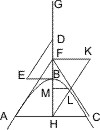

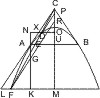

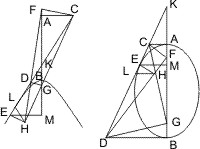

Lehrsatz 2. Wenn ausser den im vorigen Lehrsatz angenommenen Linien noch von einem beliebigen Punkt des Kegelschnitts Parallelen mit den Tangenten gezogen werden, so ist das Viereck aus diesen beiden Parallelen, einer Tangente und dem nicht dazu gehörigen Durchmesser gleich dem Dreieck, das von derselben Tangente, dem dazu gehörigen Durchmesser und der Parallelen mit der andern Tangente gebildet ist.

Sei unter denselben Bezeichnungen wie im vorigen Lehrsatz G der auf dem Kegelschnitt angenommene Punkt und treffe die mit der Tangente in A gezogene Parallele die Tangente in B im Punkt H und den durch B gehenden Durchmesser in K, ferner die mit der Tangente in B gezogene Parallele die Durchmesser von A und B beziehlich in I und L, so wird behauptet, dass Viereck GHEI gleich Dreieck HBK ist.

Beweis. Es ist in allen 6 Figuren bei der Parabel nach I. 42., bei Ellipse und Hyperbel nach I. 43. ∆GLK = BLIE. Subtrahirt oder addirt man nun auf beiden Seiten das Stück LBHG, so erhält man die Behauptung.

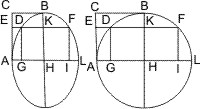

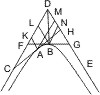

Lehrsatz 3. Wenn ausser den im Lehrsatz 1. angenommenen Linien von zwei beliebigen Punkten des Kegelschnitts Parallelen mit den Tangenten gezogen werden, so sind die Vierecke, welche von drei dieser Parallelen und je einem Durchmesser so gebildet werden, dass jedes an einen der beiden beliebig angenommenen Punkte anstösst, einander gleich.

Anm. Es lassen sich an jedem der beiden Punkte vier derartige Vierecke bilden, und da die Vierecke, die nach dem Lehrsatz gleich sein sollen, nicht beide an denselben Durchmesser anstossen, so bleiben für jedes an einem Punkt ansgewählte nur zwei an den andern Punkt anstossende zur Vergleichung, aus welchen das richtige leicht auszuwählen ist.

Seien A und B wie früher die Punkte, durch welche Durchmesser und Tangenten gezogen sind, ferner C, D zwei beliebige Punkte, entweder beide zwischen A und B oder beide ausserhalb und auf derselben Seite angenommen; werden nun durch C und D Parallelen mit den Tangenten gezogen und schneidet die von C ausgehende mit der Tangente in B den Durchmesser von A in G, die von D ausgehende denselben in F, dagegen die von C ausgehende Parallele mit der Tangente in A den Durchmesser von B in H, die von D ausgehende denselben in I, ist ferner E der Kreuzungspunkt von CH mit DF, so ist zu beweisen, dass Viereck CEFG = Viereck DEHI.

Beweis. Seien noch M, K und L die Durchschnittspunkte der Linien CG, DF und BH mit der Tangente in A, so ist nach vorigem Paragraph- DILK = ∆AKF,

- CHLM = ∆AMG,

- DIHE ± MKEC = ± FGMK oder DIHE = CEFG.

Anm. 2. Es findet sich zu diesem Satz eine Anmerkung des Eutocius, dass die bei der Behauptung vorkommenden Vierecke nur dann entstehen, wenn die beiden Punkte C und D entweder beide zwischen A und B oder beide ausserhalb derselben angenommen werden; wenn aber einer von ihnen zwischen A und B und der andere ausserhalb angenommen wird, entständen die Vierecke nicht; dies ist jedoch nur so zu verstehen, dass in den erstgenannten Fällen die Vierecke einfache convexe Vierecke sind, im letzten Fall dagegen eins derselben ein überschlagenes Viereck ist; wie man sich durch Zeichnung einer Figur leicht überzengen kann.

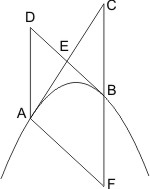

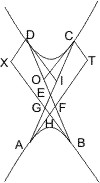

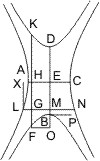

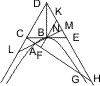

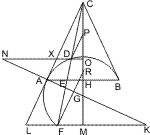

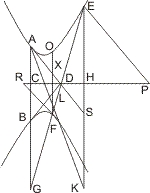

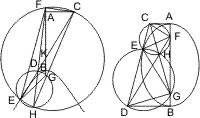

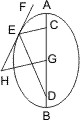

Lehrsatz 4. Wenn an jeden von zwei Gegenschnitten eine Tangente gezogen wird, so dass diese Tangenten sich schneiden, und wenn die beiden Durchmesser nach den Berührungspunkten gezogen und über den Mittelpunkt verlängert werden, so ist das Dreieck, dessen Ecken ein Berührungspunkt, der Kreuzungspunkt der Tangenten und der Durchschnitt des von diesem Berührungspunkt ausgehenden Durchmessers mit der am andern gezogenen Tangente sind, gleich dem andern ähnlich gebildeten Dreieck.

Wenn an jeden von zwei Gegenschnitten eine Tangente gezogen wird, so dass diese Tangenten sich schneiden, und wenn die beiden Durchmesser nach den Berührungspunkten gezogen und über den Mittelpunkt verlängert werden, so ist das Dreieck, dessen Ecken ein Berührungspunkt, der Kreuzungspunkt der Tangenten und der Durchschnitt des von diesem Berührungspunkt ausgehenden Durchmessers mit der am andern gezogenen Tangente sind, gleich dem andern ähnlich gebildeten Dreieck.

Seien in den Punkten A und B zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, die sich in F kreuzen, ferner in A der Durchmesser AC, der BF in E, und in B der Durchmesser BC, der AF in D schneidet, so wird behauptet, dass ∆AFE = ∆BFD ist.

Man ziehe in dem Punkt G, wo der Durchmesser AC den Gegenschnitt trifft, die Tangente, welche BC in H schneidet, so ist ∆ACD congruent ∆ CGH, aber ∆CGH nach § 1 gleich ∆CBE, folglich, wenn man zu den gleichen Dreiecken ACD und CBE das Stück CDFE hinzufügt, ∆AFE = ∆BFD.

Lehrsatz 5. Wenn zwei je an einen Gegenschnitt gezogene Tangenten sich schneiden und von einem beliebigen Punkt eines der beiden Gegenschnitte zwei Linien gezogen werden, eine parallel der Tangente an diesem Gegenschnitt und die andere parallel der Berührungssehne, so ist das von diesen beiden. Parallelen und dem nach dem Kreuzungspunkt der Tangenten gezogenen Durchmesser gebildete Dreieck vermindert um das ihm ähnliche Dreieck, das am Kreuzungspunkt entsteht, gleich dem Dreieck, das die mit der Berührungssehne gezogene Parallele mit der vorerwähnten Tangente und dem Durchmesser nach ihrem Berührungspunkt bildet.

Seien in den Punkten A und B zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, die sich in D kreuzen, und von einem beliebigen Punkt E eines der beiden Gegenschnitte an den Durchmesser CD die beiden Linien EG ∥ AD und EF ∥ AB gezogen, sei ferner H der Punkt, in welchem die Tangente, und I der, in welchem der Durchmesser AC die Linie EF schneidet, so wird behauptet: ∆EFG - ∆HFD = ∆AHI.

Seien in den Punkten A und B zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, die sich in D kreuzen, und von einem beliebigen Punkt E eines der beiden Gegenschnitte an den Durchmesser CD die beiden Linien EG ∥ AD und EF ∥ AB gezogen, sei ferner H der Punkt, in welchem die Tangente, und I der, in welchem der Durchmesser AC die Linie EF schneidet, so wird behauptet: ∆EFG - ∆HFD = ∆AHI.

Beweis. Nach I. 45 ist ∆EFG = ∆CFI + ∆ACD, und subtrahirt man auf beiden Seiten ∆HFD, so erhält man ∆EFG - ∆HFD = ∆CFI + ∆ACD - ∆HFD = ∆AHI. q. e. d.

Anm. Es mag noch derselbe Satz einer einfachen Hyperbel bewiesen werden. Seien also in den Punkten A und B einer solchen Tangenten die sich in D kreuzen, und von einem andern beliebigen Punkt E EF parallel AB und EG parallel AD bis an den Durchmesser CD gezogen, seien ferner H und I die Punkte, in welchen EF die Linien AD und AC schneidet, so ist zu beweisen, dass ∆FDH - ∆FGE = ∆AHI.

Zieht man noch im Scheitel X die Tangente XY bis an den Durchmesser CA, so ist nach III § 1 ∆CXY = ∆CDA und nach I § 43 ∆EFG = XYIF, also:- CGEI = ∆CFI - ∆CFE = ∆CFI - FXYI = ∆CXY = ∆CDA,

Lehrsatz 6. Wenn an zwei Gegenschnitten zwei sich schneidende Tangenten und die Durchmesser nach ihren Berührungspunkten, ferner von einem beliebigen Punkt eines der beiden Gegenschnitte Parallelen mit den Tangenten gezogen werden, so ist das Viereck zwischen diesen beiden Parallelen, einer Tangente und dem nicht zu ihr gehörigen Durchmesser gleich dem Dreieck, das an derselben Tangente und dem zu ihr gehörigen Durchmesser durch eine jener Parallelen abgeschnitten wird.

Seien A und B die Punkte, in welchen die Tangenten AI und BY und die Durchmesser AD, BE gezogen sind, F ein beliebiger Punkt eines der beiden Gegenschnitte und FG ∥ BY, bis es AI in G trifft, FH ∥ AI, bis es BE in H trifft, gezogen, sei ferner K der Durchschnittspunkt von AD und FG, so wird behauptet, dass FHIG = ∆AKG.

Seien A und B die Punkte, in welchen die Tangenten AI und BY und die Durchmesser AD, BE gezogen sind, F ein beliebiger Punkt eines der beiden Gegenschnitte und FG ∥ BY, bis es AI in G trifft, FH ∥ AI, bis es BE in H trifft, gezogen, sei ferner K der Durchschnittspunkt von AD und FG, so wird behauptet, dass FHIG = ∆AKG.

Ist X der Schneidungspunkt von FG und BC, so kann man die Behauptung auch schreiben:- ∆IGX - ∆FHX = ∆AKG.

- ∆FXH = ∆CXK - ∆CBY = ∆CXK - ∆CAI,

- also

- ∆CAl = ∆XK - ∆FXH

- ∆AKG = ∆XIG -∆XHF. q. e. d.

Lehrsatz 7. Wenn in zwei beliebigen Punkten zweier Gegenschnitte (die nicht Endpunkte eines Durchmessers sind) Tangenten und Durchmesser und von zwei andern beliebigen Punkten Parallelen mit den Tangenten gezogen werden, welche sowohl den Durchmessern als je einer Tangente begegnen, so sind zwei Vierecke, deren jedes aus drei dieser Parallelen und einem Durchmesser gebildet wird, so dass es an einen der zuletzt angenommenen Punkte anstösst, einander gleich.

Anm. Dieser Satz, welcher eine Ausdehnung des § 3 auf Gegenschnitte ist, wird für mehrere Fälle besonders bewiesen, nämlich

Anm. Dieser Satz, welcher eine Ausdehnung des § 3 auf Gegenschnitte ist, wird für mehrere Fälle besonders bewiesen, nämlich

- wenn die beiden zuletzt angenommenen Punkte in den Theilen der Gegenschnitte zwischen den zuerst angenommenen Punkten und zwischen den Endpunkten der von ihnen ausgehenden Durchmesser liegen, im vorliegenden § 7.

- wenn einer der Punkte zwischen den Endpunkten der Durchmesser liegt und der andere ein solcher Endpunkt selbst ist, im § 9.

- der Fall, in welchem beide Punkte Endpunkte der Durchmesser sind, führt zurück auf Lehrsatz, doch ist für diesen Fall im § 8 die Gleichheit zweier andern Vierecke bewiesen.

- der Fall, in welchem die beiden Punkte ausserhalb der zuerst angenommenen Punkte und der Endpunkte der von ihnen ausgebenden Durchmesser liegen, in § 10.

- der Fall, dass einer der Punkte zwischen den zuerst angenommenen Punkten , der andere ausserhalb der Endpunkte der von diesen ausgehenden Durchmesser liegt, kann gleichfalls leicht erwiesen werden.

- FIKH = GLMH oder FXLM = GXJK.

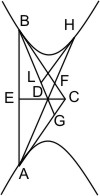

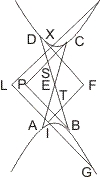

Lehrsatz 8. Wenn in zwei Punkten A und B eines von zwei Gegenschnitten Tangenten und Durchmesser und in den beiden andern Endpunkten dieser Durchmesser Parallelen mit den Tangenten gezogen werden, so sind die Vierecke, welche diese Parallelen mit je einer Tangente und dem nicht dazu gehörigen Durchmesser bilden, einander gleich.

Seien in den Punkten A und B eines von zwei Gegenschnitten die Durchmesser AD und BE und die Tangenten und in den Punkten D, E Parallelen mit den Tangenten gezogen, welche mit je einer Tangente und dem nicht dazu gehörigen Durchmesser die Vierecke EFGH und DIKL bilden, so wird behauptet, dass DIKL = EFGH.

Seien in den Punkten A und B eines von zwei Gegenschnitten die Durchmesser AD und BE und die Tangenten und in den Punkten D, E Parallelen mit den Tangenten gezogen, welche mit je einer Tangente und dem nicht dazu gehörigen Durchmesser die Vierecke EFGH und DIKL bilden, so wird behauptet, dass DIKL = EFGH.

Seien in den Punkten A und B eines von zwei Gegenschnitten die Durchmesser AD und BE und die Tangenten und in den Punkten D, E Parallelen mit den Tangenten gezogen, welche mit je einer Tangente und dem nicht dazu gehörigen Durchmesser die Vierecke EFGH und DIKL bilden, so wird behauptet, dass DIKL = EFGH.

Sei M der Kreuzungspunkt der Tangenten in A und B, und GK und AB gezogen, so ist nach III. 1 ∆AMG = ∆BMK, und addirt man hierzu ∆GMK, so ist ∆AGK = ∆BGK, also AB parallel GK und CG : CA = CK : CB, also auch 2 · CA : CA - CG = 2 · CB : CB - CK, d. h. AD : AG = BE : BK, aber wegen Aehnlichkeit der Dreiecke AGM und ADL und BKM und BEH verhält sich ∆ADL : ∆AGM = AD2 : AGsup>2 und ∆BEH : ∆BKM = BE2 : BK2, also auch ∆ADL : ∆AGM = ∆BEH : ∆BKM und da ∆AGM = ∆BKM, ist auch ∆ADL = ∆BEH, also, wenn man ∆ACK = ∆BCG subtrahirt, DCKL = ECGH und addirt man hierzu ∆DCI = ∆ECF, so erhält man DIKL = EFGH. q. e. d.

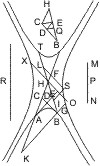

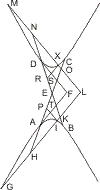

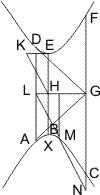

Besonderer Fall zu Lehrsatz 7. Wenn in zwei Punkten A und B eines von zwei Gegenschnitten Tangenten und Durchmesser AD, BE, von einem Punkt F des andern Gegenschnitts zwischen D und E Parallelen FG, FH mit den Tangenten in B und A bis an die Durchmesser AC, BC, endlich im Endpunkt D Parallelen DKI und DL mit den Tangenten in A und B gezogen werden, so ist zu beweisen, dass 1) ∆DIC = FHCG und 2) DLFG = HLDI.

Beweis. Es ist nach III. 2 ∆DKG = FHIK und fügt man hierzu noch KICG, so ist ∆DIC = FHCG; fügt man aber FKDL hinzu, so ist DLFG = HLDI. q. e. d.

Beweis. Es ist nach III. 2 ∆DKG = FHIK und fügt man hierzu noch KICG, so ist ∆DIC = FHCG; fügt man aber FKDL hinzu, so ist DLFG = HLDI. q. e. d.

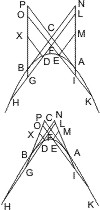

Besonderer Fall zu Lehrsatz 7. Seien in den Punkten A und B eines von zwei Gegenschnitten Tangenten und Durchmesser AD, BE und von zwei andern Punkten F in der einen Hyperbel ausserhalb AB und G in der andern ausserhalb DE Parallelen FM, FI, GL, GK mit den Tangenten bis an die nicht zu diesen Tangenten gehörigen Durchmesser gezogen. Sind H und X die Punkte, in denen sich diese Parallelen kreuzen, so ist zu beweisen, dass- FHKI = GHML

- ∆LZX - ∆FZM = ∆ISX - ∆GSK.

Nun ist nach I. 44.- ∆GKS = ∆CLS - ∆CAN, und da ∆CBT = ∆CAN

- ∆CIZ - ∆CAN = ∆FZM, dies addirt giebt:

- ∆GKS + ∆CIZ = ∆CLS + ∆FZM,

Subtrahirt man Zeile 3) von XSCZ = XSCZ, so erhält man ∆XIS - ∆GKS = ∆XLZ - ∆FZM, welches die zweite Thesis ist.

Lehrsatz 12. Wenn in zwei Punkten je eines Gegenschnitts (die nicht Endpunkte eines Durchmessers sind) Tangenten und zwei Durchmesser, deren einer von einem Berührungspunkt, der andere von der Mitte der Berührungssehne ausgeht, und ferner von zwei Punkten derjenigen Hyperbel, von welcher aus der eine Durchmesser gezogen ist, Parallelen mit der Tangente an dieser Hyperbel und mit der Berührungssehne gezogen werden, so sind zwei Vierecke, welche von drei dieser Linien und je einem der Durchmesser gebildet werden, und deren jedes an einen der angenommenen Punkte anstösst, einander gleich.

Lehrsatz 12. Wenn in zwei Punkten je eines Gegenschnitts (die nicht Endpunkte eines Durchmessers sind) Tangenten und zwei Durchmesser, deren einer von einem Berührungspunkt, der andere von der Mitte der Berührungssehne ausgeht, und ferner von zwei Punkten derjenigen Hyperbel, von welcher aus der eine Durchmesser gezogen ist, Parallelen mit der Tangente an dieser Hyperbel und mit der Berührungssehne gezogen werden, so sind zwei Vierecke, welche von drei dieser Linien und je einem der Durchmesser gebildet werden, und deren jedes an einen der angenommenen Punkte anstösst, einander gleich.

Seien A und B zwei Punkte zweier Gegenschnitte, AD und BD die Tangenten in ihnen, E die Mitte ihrer Verbindungslinie, seien ferner von zwei Punkten F, G des Gegenschnitts A die Parallelen FL, GM mit der Tangente in A bis an den Durchmesser ED und die Parallelen FH, GI mit AB bis an den Durchmesser AC gezogen, welche AD beziehlich in N,O schneiden. Ist nun K der Kreuzungspunkt von FL und GI, so ist zu beweisen- FHIK = GKLM.

Beweis für Fall 1. Es ist nach III. 5- ∆GYM - ∆OYD = ∆AOI,

- ∆FXL - ∆NXD = ∆ANH, woraus durch Subtraktion:

- GKLM - FKYX + NOYX = NOIH, oder GKLM = FHIK.

- ∆GYM - ∆OYD = ∆AOI,

- ∆FXL-∆6NXD = ∆ANH, woraus durch Subtraktion:

- GKLM - FKYX - ∆OYD + ∆NXD = NOIH oder GKML = FKON + NOIH = FHIK.

- FNDL = ∆AHN,

- GODM = ∆AIO, nach III. 5

- also GODM - FNDL = ∆AIO - ∆AHN

- d. i. GYM - DYO - FXL + DXN oder GKLM - FXYK - NXYO = HNOI

- OKFN = OKFN addirt, giebt

- GKLM = FHIL. q. e. d.

Lehrsatz 13. Wenn in conjugirten Gegenschnitten zwei Tangenten an neben einander liegende Hyperbeln und die Durchmesser nach den Berührungspunkten gezogen werden, so ist ein Dreieck, dessen Ecken der Mittelpunkt, ein Berührungspunkt und der Durchschnittspunkt der in diesem gezogenen Tangente mit dem nach dem andern gezogenen Durchmesser sind, gleich dem ändern ähnlich gebildeten Dreieck.

Seien A und B die Punkte der nebeneinander liegenden Hyperbeln, D der Durchschnitt der Tangente in A mit dem Durchmesser von B, E der der Tangente in B mit dem Durchmesser von A, so wird behauptet, dass

Seien A und B die Punkte der nebeneinander liegenden Hyperbeln, D der Durchschnitt der Tangente in A mit dem Durchmesser von B, E der der Tangente in B mit dem Durchmesser von A, so wird behauptet, dass

- ∆CAD = ∆CBE.

Lehrsatz 14. Wird unter denselben Voraussetzungen als im vorigen Lehrsatz auf einer der nebeneinander liegenden Hyperbeln ein beliebiger Punkt angenommen und von ihm bis an den an diese Hyperbel gehenden Durchmesser Parallelen mit den Tangenten gezogen, so ist das hierdurch entstandene Dreieck gleich demjenigen, das die mit der Tangente an derselben Hyperbel gezogene Parallele mit den beiden Durchmessern bildet vermindert um das ähnliche Dreieck über dem an dieselbe gehenden Halbmesser.

Seien wie vorher in den Punkten A und B zweier benachbarter Hyperbeln Tangenten und Durchmesser gezogen, die sich wechselseitig in D, E treffen, werden ferner von einem beliebigen Punkt F der Hyperbel B Parallelen FG, FH mit den Tangenten in A und B bis an den Durchmesser CB gezogen, von welchen FH den Durchmesser CA in I trifft, so wird behauptet.

Seien wie vorher in den Punkten A und B zweier benachbarter Hyperbeln Tangenten und Durchmesser gezogen, die sich wechselseitig in D, E treffen, werden ferner von einem beliebigen Punkt F der Hyperbel B Parallelen FG, FH mit den Tangenten in A und B bis an den Durchmesser CB gezogen, von welchen FH den Durchmesser CA in I trifft, so wird behauptet.

- ∆FGH = ∆CHI - ∆CBE.

- FH2 : CH2 - CB2 = r : t,

- AK2 : CK2 + CB2 = r : t, also

- FH2 : AK2 = CH2 - CB2 : CK2 + CB2 oder

- ∆FGH : ∆ADK = ∆CHI - ∆CBE : ∆CKA + ∆CBE

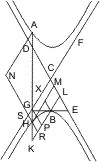

Lehrsatz 15. Wenn conjugirte Gegenschnitte gegeben sind und in zwei Punkten eines derselben Tangenten und Durchmesser, von einem Punkt einer der benachbarten Hyperbeln aber Parallelen mit den Tangenten bis an die Durchmesser gezogen werden, so ist das Dreieck, das diese Parallelen mit einem Durchmesser bilden, vermindert um das, welches die mit der Tangente im Endpunkt dieses Durchmessers gezogene Parallele mit beiden Durchmessern macht, gleich dem Dreieck, dessen Grundlinie eine Tangente (vom Berührungspunkte bis zum andem Durchmesser) und dessen Spitze der Mittelpunkt ist.

Seien in den Punkten A und B einer Hyperbel die Durchmesser AC, BC und die Tangenten AD, BE, die sich in K kreuzen, ferner von einem beliebigen Punkt F die Parallelen FG, FH mit den Tangenten AD, BE bis an den Durchmesser BC gezogen, FH aber treffe den andern Durchmesser AC in I, so wird behauptet:

Seien in den Punkten A und B einer Hyperbel die Durchmesser AC, BC und die Tangenten AD, BE, die sich in K kreuzen, ferner von einem beliebigen Punkt F die Parallelen FG, FH mit den Tangenten AD, BE bis an den Durchmesser BC gezogen, FH aber treffe den andern Durchmesser AC in I, so wird behauptet:

- ∆FGH - ∆CHI = ∆BEC.

Nun ist- ∆FGH : ∆ADX = FH2 : AX2 = CB2 + CH2 : CX2 - CB2 (siehe vorigen Beweis)

= ∆CBE + ∆CHI : ∆CAX - ∆CBE - und da nach I. 43 ∆ADX = ∆CXA - ∆CBE, so ist auch ∆FGH = ∆CBE + ∆CHI. q. e. d.

Seien ausser den oben gezogenen Linien noch von einem zweiten Punkt K der Hyperbel F die Parallelen KL, KM an die Durchmesser BC, AC gezogen, deren letztere den Durchmesser BC in N schneidet, und sei O der Kreuzungspunkt von FH mit KL, so wird behauptet: FGLO = KMIO.

Es ist nach dem, was oben bewiesen:- ∆FGH - ∆CHI = FGCI = ∆BCE,

- ∆KLN - ∆CNM = KLCM = ∆BCE,

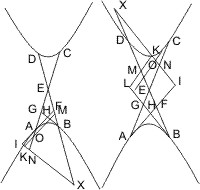

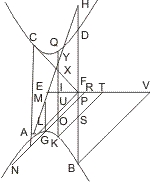

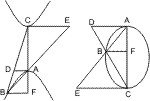

Lehrsatz 16. Wenn zwei Tangenten eines Kegelschnitts sich schneiden und von einem beliebigen Punkt des letzteren mit einer der Tangenten eine Parallele gezogen wird, welche sowohl den Kegelschnitt zum zweiten Male als die andere Tangente trifft, so verhält sich das Quadrat des hierdurch auf der Tangente vom Berührungspunkt an abgeschnittenen Stücks zum Rechteck der beiden Abschnitte, auf der Parallelen, beide von der Tangente an gerechnet, wie das Quadrat der einen Tangente zum Quadrat der andern.

Seien A und B zwei Punkte eines Kegelschnitts, deren Tangenten sich in D schneiden, und von einem beliebigen Punkt E des Umfangs eine Parallele mit BD gezogen, die den Schnitt zum zweiten Mal in F und die Tangente AD in G schneidet, so wird behauptet:

Seien A und B zwei Punkte eines Kegelschnitts, deren Tangenten sich in D schneiden, und von einem beliebigen Punkt E des Umfangs eine Parallele mit BD gezogen, die den Schnitt zum zweiten Mal in F und die Tangente AD in G schneidet, so wird behauptet:

- AG2 : GE · GF = AD2 : BD2.

- AG2 : AD2 = ∆AGK : ∆ADI

- = ∆ADI + GMBD - MBIK : ∆ADI

- = ∆BDH + GMBD - ∆ELM : ∆BDH nach III. 1 und I,43

- = ∆HGM - ∆ : ∆BDH

- = GM2 - ME2 : BD2

- = GE · GF :BD2 q.e.d.

Wenn bei einer Ellipse oder einem Kreise die nach den Berührungspunkten gezogenen Durchmesser den Tangenten parallel sind, so findet das oben Behauptete gleichfalls Statt, und kann folgendermassen bewiesen werden. Es ist in Fig. rechts, in welcher ausser den im Satz erwähnten Linien nur noch die Ordinate EN an den Durchmesser AC gezogen und X der zweite Durchschnitt von AC mit dem Kegelschnitt ist,

Es ist in Fig. rechts, in welcher ausser den im Satz erwähnten Linien nur noch die Ordinate EN an den Durchmesser AC gezogen und X der zweite Durchschnitt von AC mit dem Kegelschnitt ist,

- EN2 : AN · NX = BC2 : AC2, also

- AG2 : GM2 - ME2 = AD : BD2 oder endlich

- AG2 : GE · GF = AD : BD. q.e.d.

Lehrsatz 17. Wenn an einem Kegelschnitt, zwei sich schneidende Tangenten gezogen sind und von zwei andern beliebigen Punkten desselben je eine Parallele mit einer Tangente gezogen wird, so dass diese Parallelen sich selbst und den Kegelschnitt noch in einem zweiten Punkt treffen, so verhält sich das Rechteck aus den auf einer dieser Linien gebildeten Abschnitten, vom Kreuzungspunkt der Parallelen bis zum Kegelschnitt gerechnet, zu dem andern ähnlich gebildeten Rechteck wie das Quadrat der der ersten Linie parallelen Tangente zum Quadrat der andern.

Seien in den Punkten A und B eines Kegelschnitts Tangenten gezogen, die sich in D treffen, und von zwei andern Punkten desselben, E und F, von E eine Parallele mit BD, von F mit AD, welche Parallelen den Kegelschnitt beziehlieh in G und H, sich selbst in X schneiden, so wird behauptet:

Seien in den Punkten A und B eines Kegelschnitts Tangenten gezogen, die sich in D treffen, und von zwei andern Punkten desselben, E und F, von E eine Parallele mit BD, von F mit AD, welche Parallelen den Kegelschnitt beziehlieh in G und H, sich selbst in X schneiden, so wird behauptet:

- EX · XG : FX · XH = BD2 : AD2.

Beweis. Nun ist:- EL2 : XL2 = ∆ELO : ∆XLP, also

- EL2 - XL2 : ∆ELO - ∆XLP = EL2 : ∆ELO = BD2 : ∆BDQ,

- FI2 : XI2 ∆FIR : ∆XIK, also

- FI2 -XI2 ∆FIR - ∆XIK = FI2 : ∆FIR = AD2 : ∆ADS.

- EX · XG : FX · XH = BD2 : AD2. q. e. d.

Wenn bei einer Ellipse oder einem Kreise die beiden Tangenten so gezogen sind, dass die Durchmesser nach den Berührungspunkten ihnen parallel sind, so findet das oben Behauptete gleichfalls Statt und kann folgendermassen bewiesen werden.

Wenn bei einer Ellipse oder einem Kreise die beiden Tangenten so gezogen sind, dass die Durchmesser nach den Berührungspunkten ihnen parallel sind, so findet das oben Behauptete gleichfalls Statt und kann folgendermassen bewiesen werden.

Es ist, wenn die Linien, wie oben gezogen und benannt sind,- EL2 : BC2 - IX2 = AC2 : BC2,

- FI2 : CA2 - XL2 = BC2 : AC2, also

- EL2 BC2 - IX2 = CA2 - XL2 : FI2 = AC2 : BC2, also auch

- CA2 + EL2 - XL2 : CB2 + FI2 - XI2 = AC2 : BC2 oder

- CA2 + EX · XG : CB2 + FX · XH = AC2 : BC2,

Anm. Hieraus ergiebt sich leicht, dass, wenn von einem Punkt zwei Linien durch einen Kegelschnitt gezogen werden, das Verhältniss des Rechtecks aus den Abschnitten der einen zu dem aus den Abschnitten der andern gleich demselben Verhältniss für zwei von einem beliebigen andern Punkte parallel den ersten gezogene Linien ist.

Lehrsatz 18. Wenn an zwei Gegenschnitte zwei sich schneidende Tangenten und von einem beliebigen Punkt eines der beiden Gegenschnitte eine Parallele mit einer Tangente gezogen werden, bis letztere sowohl die andere Tangente als die Gegenschnitte zum zweiten Male schneidet, so ist das Quadrat des hierdurch auf der Tangente abgeschnittenen Stücks zum Rechteck aus den Abschnitten auf der Parallelen (beide von der Tangente an gerechnet) wie das Quadrat der einen Tangente zu dem der andern.

Seien in den Punkten A und B zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, die sich in D kreuzen, und von einem andern beliebigen Punkte E eine Parallele mit BD, welche die Gegenschnitte zum zweiten Mal in F und die Tangente AD in G trifft, so wird behauptet (wie in § 16):

Seien in den Punkten A und B zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, die sich in D kreuzen, und von einem andern beliebigen Punkte E eine Parallele mit BD, welche die Gegenschnitte zum zweiten Mal in F und die Tangente AD in G trifft, so wird behauptet (wie in § 16):

- AG2 : GE · GF = AD2 : BD2.

- MG2 : ME2 = ∆MGH : ∆MES, also

- MG2 - ME2 : LEGH = MG3 : ∆MGH = BD2 : ∆BDH,

- GE · GF : BD2 = AG2 : AD2 oder

- AG2 : GE · GF = AD2 : AD2. q.e.d.

Ein anderer Beweis für den Fall, in welchem die Punkte A und B nicht auf derselben Hyperbel liegen, ist folgender.

Sei die Bezeichnung vor der Construction des Beweises wie oben und werden von den Punkten β, wo der von B gezogene Durchmesser den Gegenschnitt trifft, und von A die Parallelen βδ und AO an die Linien AD und Bβ gezogen.

Ein anderer Beweis für den Fall, in welchem die Punkte A und B nicht auf derselben Hyperbel liegen, ist folgender.

Sei die Bezeichnung vor der Construction des Beweises wie oben und werden von den Punkten β, wo der von B gezogene Durchmesser den Gegenschnitt trifft, und von A die Parallelen βδ und AO an die Linien AD und Bβ gezogen.

Nun ist:- Aδ : δH = Oβ : βH = OB : HB = AD : DH, also

- Aδ : AD = δH : DH und da

- δH : DH = βδ : DB, auch

- Aδ : δβ = AD : BD;

- da aber nach § 16

- AG2 GE · GF = Aδ2 : δβ, ist nun auch

- AG2 GE · GF = AD2 : BD2. q.e.d.

Lehrsatz 19. Wenn an zwei Gegenschnitte zwei sich schneidende Tangenten und mit diesen zwei Parallelen gezogen werden, deren jede die Schnitte in zwei Punkten trifft, so verhält sich das Rechteck aus den Abschnitten auf der einen Parallelen, von dem Scheidungspunkt der Parallelen bis zu den beiden Punkten auf dem Kegelschnitt gerechnet, zu dem ähnlich gebildeten Rechteck auf der andern Parallelen wie das Quadrat der einen Tangente zu dem Quadrat der andern.

Seien in den Punkten A und B die sich in D kreuzen den Tangenten an zwei Gegenschnitten und von zwei andern Punkten E und F, von ersterem eine Parallele mit BD, von letzterem mit AD gezogen, welche Parallelen die Gegenschnitte noch in den Punkten G und H und sich gegenseitig in X treffen, so wird behauptet, wie in § 17:

Seien in den Punkten A und B die sich in D kreuzen den Tangenten an zwei Gegenschnitten und von zwei andern Punkten E und F, von ersterem eine Parallele mit BD, von letzterem mit AD gezogen, welche Parallelen die Gegenschnitte noch in den Punkten G und H und sich gegenseitig in X treffen, so wird behauptet, wie in § 17:

- XE · XG : XF · XH = BD2 : AD2

Nun ist:- IX2 : ∆IXK = IF2 : ∆IFR = AD2 : ∆ADS,

- LX2 : ∆LXP = LE2 : ∆LEO = BD2 : ∆BDQ, also

- LX2 - IF2 : XKRF = AD2 : ∆ADS und

- LX2 - LE2 : XPOE = BD2 : ∆BDQ,

- XF · XH : XE · XG = AD2 : BD2. q.e.d.

Fällt der Punkt X nicht ausserhalb, sondern innerhalb des Winkelraums BDA, so ziehe man die Durchmesser Aα, Bβ, ziehe in α und β die Tangenten, welche sich in δ schneiden, nenne S und ς die Punkte, in welchen BD, βδ die Linie Aα, und T und τ diejenigen, in welchen AD und αδ die Linie Bβ durchschneiden, so ist ∆BSC congruent ∆αςC, ∆ATC congruent ∆ατC, ∆ASD congruent ࢞αζδ, ∆BTD congruent ∆βτδ, weshalb AD = αδ und BD = βδ, und da der Punkt X ausserhalb des Winkelraums -δβ liegen muss, wenn die von ihm mit den Tangenten gezogenen Parallelen die Gegenschnitte treffen sollen, ist hierdurch dieser Fall auf den vorigen zurückgeführt.

Fällt der Punkt X nicht ausserhalb, sondern innerhalb des Winkelraums BDA, so ziehe man die Durchmesser Aα, Bβ, ziehe in α und β die Tangenten, welche sich in δ schneiden, nenne S und ς die Punkte, in welchen BD, βδ die Linie Aα, und T und τ diejenigen, in welchen AD und αδ die Linie Bβ durchschneiden, so ist ∆BSC congruent ∆αςC, ∆ATC congruent ∆ατC, ∆ASD congruent ࢞αζδ, ∆BTD congruent ∆βτδ, weshalb AD = αδ und BD = βδ, und da der Punkt X ausserhalb des Winkelraums -δβ liegen muss, wenn die von ihm mit den Tangenten gezogenen Parallelen die Gegenschnitte treffen sollen, ist hierdurch dieser Fall auf den vorigen zurückgeführt.

Fällt endlich der Punkt X, innerhalb einer Hyperbel, so sei wieder Aα der von A gezogene Durchmesser, αδ die Tangente in α, dann ist im zweiten Beweis von § 18. gezeigt, dass- αδ : Bδ = AD : BD und in § 17

- XE · XG : XF : XH = Bδ2 : αδ2, also auch

- = BD2 : AD2.

Lehrsatz 20. Wenn an zwei Gegenschnitte zwei sich schneidende Tangenten und durch ihren Schneidungspunkt sowohl als durch irgend einen andern Punkt der Gegenschnitte Parallelen mit der Berührungssehne gezogen werden, so verhält sich das Quadrat des durch die letzte Parallele auf einer Tangente abgeschnittenen Stücks zu dem Rechteck aus den Abschnitten auf der Parallele selbst von der Tangente bis zu den Gegenschnitten gerechnet, wie das Quadrat dieser Tangente vom Berührungspunkt bis zum Kreuzungspunkt der Tangenten, zu dem Quadrat der halben durch diesen Kreuzungspunkt gezogenen Parallelen.

Seien in den Punkten A und B zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, die sich in D kreuzen, und durch D sowohl als durch einen beliebigen Punkt F eines Gegenschnitts die Parallelen DE, FGH mit der Berührungssehne AB gezogen, so wird behauptet:- AG2 : FG · GH = AD2 : ED2

- AG2 : AD2 = ∆AGK : ∆ADL,

Lehrsatz 21. Werden an zwei Gegenschnitte zwei sich schneidende Tangenten und die Berührungssehne, von einem beliebigen Punkt eines Schnittes aber eine Parallele mit einer Tangente und von einem andern eine Parallele mit der Berührungssehne gezogen, welche Parallelen sowohl sich selbst als die Gegenschnitte schneiden, so verhält sich das Rechteck aus den Abschnitten der ersten Parallelen zu dem aus den Abschnitten der zweiten (vom Kreuzungspunkt der Parallelen bis an die Gegenschnitte gerechnet), wie das Quadrat der Tangente bis zum Berührungspunkt zum Quadrat der halben durch den Kreuzungspunkt der Tangenten bis an die Gegenschnitte gezogenen Parallelen mit der Berührungssehne.

Seien in den Punkten A und B Tangenten gezogen, die sich in D kreuzen, von dem Punkte F eines der Schnitte eine Parallele mit AD, welche dem Schnitt zum zweiten Mal in H, den Durchmessern CA, CD in K und P begegnet, und von einem andern Punkt G des Schnitts eine Parallele mit AB, welche dem zweiten Schnitt in I, der von F gezogenen Parallelen in X und den Durchmessern CA, CD in M, O begegnet, werde ferner durch D eine Parallele mit AB gezogen, die den einen Schnitt in E trifft, so wird behauptet:

Seien in den Punkten A und B Tangenten gezogen, die sich in D kreuzen, von dem Punkte F eines der Schnitte eine Parallele mit AD, welche dem Schnitt zum zweiten Mal in H, den Durchmessern CA, CD in K und P begegnet, und von einem andern Punkt G des Schnitts eine Parallele mit AB, welche dem zweiten Schnitt in I, der von F gezogenen Parallelen in X und den Durchmessern CA, CD in M, O begegnet, werde ferner durch D eine Parallele mit AB gezogen, die den einen Schnitt in E trifft, so wird behauptet:

- XF · XH : XG · XI = AD2 : ED2

- XK2 : KF2 = ∆XKM : ∆FKL,

- OG2 OX2 = ࢞OGQ : ∆OXP, also

- XK2 - KF2 : FLMX = XK2 : ∆XKM = AD2 : ∆ADN

- OG2 - OX2 : GXPQ = OG2 : ∆OGQ = ED2 : ∆EDR

- XK2 - KF2 : OG2 - OX2 = AD2 : ED2 oder XF · XH : XG · XI = AD2 : ED2. q.e.d.

Lehrsatz 22. Wenn an zwei Gegenschnitte ein Querdurchmesser, und eine beliebige Parallele damit, so wie eine andere mit der zugehörigen Ordinatenrichtung gezogen werden, welche Parallelen sowohl sich selbst als die Gegenschnitte treffen, so verhält sich das Rechteck ans den Abschnitten auf der ersten zu dem Rechteck. auf den Abschnitten der letzteren wie das latus transversum zum latus rectum.

Sei AB ein Querdurchmesser zweier Gegenschnitte und werde damit eine Parallele gezogen, die die Schnitte in F und G, so wie eine andere mit der zugehörigen Ordinatenrichtung, die die erste Parallele in H, die Gegenschnitte in D,E trifft, so wird behauptet:

Sei AB ein Querdurchmesser zweier Gegenschnitte und werde damit eine Parallele gezogen, die die Schnitte in F und G, so wie eine andere mit der zugehörigen Ordinatenrichtung, die die erste Parallele in H, die Gegenschnitte in D,E trifft, so wird behauptet:

- HF · HG : HD · HE = t : r,

- DI2 : IC2 - AC2 = FK2 : KC2 = r : t, also

- DI2- FK2 : IC2 - KC2 = r : t, aber

- DI2 - FK2 = HD · HE und IC2 - KC2 = HF · HG, also

- HD · HE : HF · HG = r : t. q.e.d.

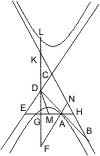

Lehrsatz 23. Wenn conjugirte Schnitte und an zwei gegenüberliegenden derselben zwei Tangenten gegeben sind, welche sich innerhalb eines der benachbarten Schnitte treffen, und wenn zwei Parallelen mit diesen Tangenten gezogen werden, solche sowohl sich selbst als diese benachbarten Schnitte treffen, so verhalten sich die Rechtecke aus den Abschnitten auf diesen Parallelen wie die Quadrate der Tangenten.

Seien in den Punkten A und B zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, die sich innerhalb eines der benachbarten conjugirten Schnitte in D kreuzen und mit diesen Tangenten zwei Parallelen, die sich gegenseitig in X und die den Hyperbeln A und B conjugirten Schnitte in E, F, G, H treffen, so wird behauptet:

Seien in den Punkten A und B zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, die sich innerhalb eines der benachbarten conjugirten Schnitte in D kreuzen und mit diesen Tangenten zwei Parallelen, die sich gegenseitig in X und die den Hyperbeln A und B conjugirten Schnitte in E, F, G, H treffen, so wird behauptet:

- XE · XF : XG · XH = AD2 : BD2.

- EL2 : ∆ELP = XL2 : ∆XLM = AD2 : ∆ADQ,

- GI2 : ∆GIN = IX2 : ∆IXK = BD2 : ∆BDR, also auch

- EL2 - XL2 : XEPM = AD2 : ∆ADQ und

- GI2 - XI2 : GXKN = BD2 : ∆BDR,

- EL2 - XL2 : GI2 - XI2 = AD2 : BD2 oder

- XE · XF : XG · XH= AD2 : DB2. q.e.d.

Lehrsatz 24. Wenn in conjugirten Gegenschnitten zwei conjugirte Durchmesser und zwei Parallelen mit diesen gezogen werden, die sich in dem Raum zwischen den Schnitten begegnen, so ist das Rechteck aus den Abschnitten der ersten Parallelen vermehrt um ein anderes, zu welchem sich das Rechteck aus den Abschnitten der andern Parallelen ebenso verhält wie das Quadrat des zweiten Durchmessers zu dem des ersten, gleich dem halben Quadrat dieses ersten Durchmessers.

Seien AB, DE conjugirte Durchmesser an zwei Paaren conjugirter Gegenschnitte und eine Parallele mit AB, die die Gegenschnitte A und B in G und H trifft, sowie eine andere mit DE, die die Gegenschnitte D und E in I und K trifft, gezogen, ist nun F der Durchschnittspunkt dieser Parallelen, so wird behauptet:

Seien AB, DE conjugirte Durchmesser an zwei Paaren conjugirter Gegenschnitte und eine Parallele mit AB, die die Gegenschnitte A und B in G und H trifft, sowie eine andere mit DE, die die Gegenschnitte D und E in I und K trifft, gezogen, ist nun F der Durchschnittspunkt dieser Parallelen, so wird behauptet:

- GF · FH + CA2 ⁄ CD2 · KF · FI = 2 · CA2.

- GM2 - CA2 : LF2 = CA2 : CD2,

- MF2 : LI2 _ CD2 = CA2 : CD2, also

- GM2 -CA2 : LF2 = MF2 : LI2 - CD2 = CA2 : CD2 und

- GM2 - MF2 - CA2 : LF2 - LI2 + CD2 = CA2 : CD2, woraus componendo leicht folgt:

- HF · FG : 2 · CD2 - KF · FI = CA2 : CD2, also

- HF · FG = 2 · CA2 - CA2 ⁄ CD2 · KF · FI. q.e.d.

- GM2 : LF2 + CD2 = MF2 + 2 · CA2 : LI2 + CD2 = CA2 : CD2 und

- MF2 - GM2 + 2 · CA2 : LI2 - LF2 = CA2 : CD2 oder

- 2 · CA2 GF · FH = IF · FK CA2 ⁄CD2. q.e.d.

Seien in der vorigen Figur noch die Asymptoten gezogen, welche die in A gezogene Tangente in N und O, die Parallele GH in den Punkten P und Q und die Parallele IK in R und S treffen. Nun ist, weil CD = AN und ∆CAN ~ ∆PFR, so wie ∆CAO ~ ∆QFS- CA : AN = PF : FR und

- CA : AO = QF : FS, also

- CA2 : CD2 = FP · FQ : FR · FS

- FP · FQ = MF2 - MP2 = MG2- MP2 - MG2 + MF2

- = GP · GQ - FG · FH

- und nach II.10 = CA2 - FG · FH.

- FR · FS = LR2 - LF2 = LI2 - LF2 -LI2 + LR2

- =FI · FK - IR · IS

- und nach II.10 =FI · FK - CD2.

- CA2 : CD2 = CA2 - FG · FH : FI · FK - CD2 oder

2 · CA2 - FG · FH : FI · FK = CA2 : CD2. q.e.d.

Lehrsatz 27. Wenn in einer Ellipse oder einem Kreis conjugirte Durchmesser und mit diesen je eine Parallele gezogen werden, welche sich selbst und den Kegelschnitt schneiden, so ist die Summe der Quadrate der Stücke auf der Parallelen mit dem ersten Durchmesser, vom gegenseitigen Durchschnitt bis zum Kegelschnitt gerechnet, vermehrt um die Summe zweier Rechtecke über den Stücken der andern Parallelen, welche ähnlich und ähnlich gelegen sind mit dem Rechteck aus dem zweiten Durchmesser und seinem zugehörigen latus rectum, gleich dem Quadrat des ersten Durchmessers.

Seien AB, DE conjugirte Durchmesser einer Ellipse, GH, IK Parallelen damit, die sich in F kreuzen, r das zum zweiten Durchmesser DE gehörige latus rectum, so wird behauptet:

Seien AB, DE conjugirte Durchmesser einer Ellipse, GH, IK Parallelen damit, die sich in F kreuzen, r das zum zweiten Durchmesser DE gehörige latus rectum, so wird behauptet:

- FG2 + FH2 + FI2 · r ⁄ DE + FK2 · r ⁄ DE = AB2.

- FG2 + FH2 = (MG - MF)2 + (MG + MF)2 = 2 · MG2 + 2 · MF2 = 2 · DM · ME · r ⁄ DE + 2 · CL2.

Es ist aber - DM · ME · r ⁄ DE = DC2 · r ⁄ DE - MC2 · r ⁄ DE = AC2 - FL2 · r ⁄ DE,

- CL2 = CA2 - IL · r ⁄ DE.

- FG2 + FH2 = 2 · CA2 - r ⁄ DE + 2 · CA2 - 2 · IL2 · r ⁄ DE =

= 4 · CA2 - 2 · FL2 · r ⁄ DE,

- 2 · IL2 + 2 · FL2 = 2 · (½ · (FK + FI))sup>2 + 2 · (½ · (FK - FI))2 = FK2 + FI2

- FG2 + FH2 = AB2 - FK2 · r ⁄ VE - FI2 · r ⁄ VE. q.e.d.

Lehrsatz 28. Wenn in conjugirten Gegenschnitten conjugirte Durchmesser und mit diesen je eine Parallele gezogen werden, so verhält sich die Summe der Quadrate der Abschnitte auf einer dieser Parallelen, von ihrem gegenseitigen Kreuzungspunkt bis an das eine Paar Gegenschnitte gerechnet, zu der Summe der Quadrate der Stücke auf der andern bis zu den andern Gegenschnitten gerechnet, wie das Quadrat des zur ersten Parallele gehörigen Durchmessers zu dem Quadrat des zur zweiten gehörigen.

Seien AB, DE conjugirte Durchmesser zweier conjugirter Gegenschnitte, GH, IK Parallelen damit, die sich in F kreuzen, so wird behauptet:

Seien AB, DE conjugirte Durchmesser zweier conjugirter Gegenschnitte, GH, IK Parallelen damit, die sich in F kreuzen, so wird behauptet:

- FI2 + FK2 : FG2 + FH2 = DE2 : AB2.

- GN2 : CN2 - CA2 = CD2 : CA2,

- CO2 - CD2 : IO2 = CD2 : CA2, also

- GN2 + CO2 - CD2 : CN2 - CA2 + IO2 = CD2 : CA2, oder auch

- GN2 + CO2 : CN2 + IO2 = CD2 : CA2, aber

- GN2 + CO2 = FL2 + LI2 = ½ · (FI2 + FK2) nach dem, was im vorigen Satz bewiesen; und ebenso

- CN2 + IO2 = MG2 + MF2 = ½ · (FG2 + FH2), welches in (4) eingesetzte, ergiebt:

- FI2 + FK2 : FG2 + FH2 = CD2 : CA2. q.e.d.

Lehrsatz 29. Unter denselben Voraussetzungen als im vorigen Lehrsatz verhält sich die Summe der Quadrate der Stücke auf einer Parallelen, vom Kreuzungspunkt derselben bis zu den Asymptoten gerechnet, vermehrt um das halbe Quadrat des parallelen Durchmessers zu der Summe der Quadrate der Stücke auf der andern Parallelen, von ihrem Kreuzungspunkt bis zu den Gegenschnitten gerechnet, wie das Quadrat des einen Durchmessers zu dem des andern.

Seien P und Q die Durchschnittspunkte der Parallelen IK mit den Asymptoten, so wird behauptet, dass

Seien P und Q die Durchschnittspunkte der Parallelen IK mit den Asymptoten, so wird behauptet, dass

- FP2 + FQ2 + ½ · DE2 : FG2 + FH2 = DE2 : AB2 ist.

- FI2 + FK2 = FP2 + FQ2 + ½ · DE2, oder

- FI2 + FK2 - FP2 - FQ2 = ½ · DE2.

- FI2 - FP2 + FK2 - FQ2 = IP · (FI + FP) + KQ · (FK + FQ) oder da nach II.8 KQ = IP:

- FI2 - FP2 + FK2 - FQ2 = IP · (FI + FP + FK + FQ) =

- = IP · (IK + PQ) =

- = IP · (2 · PQ + 2 · IP) =

- = 2 · IP · IQ =

- 2 · CD2 = (nach II.16)

- ½ · DE2.

Lehrsatz 30. Wenn von einem Punkt innerhalb des Asymptotenwinkels einer Hyperbel an dieselbe zwei Tangenten und eine Parallele mit einer Asymptote gezogen werden, so wird das Stück der letzteren zwischen dem Ausgangspunkt und der Berührungssehne der Tangenten von der Hyperbel halbirt.

Sei D ein Punkt innerhalb des Asymptotenwinkels einer Hyperbel, DA, DB die Tangenten an dieser, DF eine Parallele mit der einen Asymptote, welche die Hyperbel in E, die Berührungssehne in F trifft, so wird behauptet:

Sei D ein Punkt innerhalb des Asymptotenwinkels einer Hyperbel, DA, DB die Tangenten an dieser, DF eine Parallele mit der einen Asymptote, welche die Hyperbel in E, die Berührungssehne in F trifft, so wird behauptet:

- DE = EF.

- EH2 : HD2 = KI2 : CI2

- EH2 : HC2 - CI2 = KI2 : CI2,

- HD2 = HC2 - CI2, und weil

- CI2 = CD · CG nach I.37.

- CD · CG = HC2 - HD2 = CD · (HC + HD), woraus

- CG = HC + HD, und wenn man auf beiden Seiten CD abzieht:

- DG = 2 · HD, weshalb

- DH = HG und DE = EF. q.e.d.

Lehrsatz 31. Wenn von einem Punkt ausserhalb des Asymptotenwinkels an zwei Gegenschnitte je eine Tangente und mit einer Asymptote eine Parallele gezogen werden, so wird das Stück dieser letzteren vom Ausgangspunkt bis zur verlängerten Berührungssehne von der einen Hyperbel halbirt.

Seien von einem Punkt D ausserhalb des Asymptotenwinkels zweier Gegenschnitte an diese die Tangenten DA, DB und mit der einen Asymptote eine Parallele gezogen, welche die Berührungssehne in F und den Gegenschnitt A in E trifft, so wird behauptet:

Seien von einem Punkt D ausserhalb des Asymptotenwinkels zweier Gegenschnitte an diese die Tangenten DA, DB und mit der einen Asymptote eine Parallele gezogen, welche die Berührungssehne in F und den Gegenschnitt A in E trifft, so wird behauptet:

- DE = EF.

- EH2 : HD2 = CI2 : IK2

- EH2 : CH2 + IK2 = CI2 : IK2

- HD2 = CH2 + IK2, und da nach I.38 auch

- IK2 = CG · CF, CG · CD = HD2 - CH2 = CD · (HD - CH), also

- CG = HD - CH, oder wenn man CH auf beiden Seiten addiert,

- GH = HD, also auch FE = ED. q.e.d.

Lehrsatz 32. Wenn von einem Punkt innerhalb des Asymptotenwinkels einer Hyperbel Tangenten an diese und eine Parallele mit der so entstandenen Berührungssehne, von der Mitte dieser letzteren aber eine Parallele mit einer Asymptote gezogen werden, so wird das Stück dieser Parallelen zwischen ihrem Ausgangspunkt und der vom Ausgangspunkt der Tangenten gezogenen Parallelen von der Hyperbel halbirt.

Seien von einem Punkt D innerhalb des Asymptotenwinkels einer Hyperbel an diese zwei Tangenten DA, DB, die Berührungssehne AB und von ihrer Mitte G eine Parallele mit einer Asymptote gezogen, welche die von D mit AB gezogene Parallele in F, die Hyperbel in E trifft, so wird behauptet:

Seien von einem Punkt D innerhalb des Asymptotenwinkels einer Hyperbel an diese zwei Tangenten DA, DB, die Berührungssehne AB und von ihrer Mitte G eine Parallele mit einer Asymptote gezogen, welche die von D mit AB gezogene Parallele in F, die Hyperbel in E trifft, so wird behauptet:

- GE = EF

- EH2 : HG2 = IK2 : CI2

- EH2 : CH2- CI2 = IK2 : CI2, woraus

- HG2 = CH2 - CI2, und da CI2 = CD · CG,

- CD · CG = CH2 - HG2 = CG · (CH - HG) oder

- CD = CH - HG, d. h. HG = CH _ CD = DH,

- mithin auch GE = EF. q.e.d.

Lehrsatz 33. Wenn von einem Punkt ausserhalb des Asymptotenwinkels zweier Gegenschnitte an diese je eine Tangente, und mit der so entstandenen Berührungssehne eine Parallele, von der Mitte der Berührungssehne aber eine Parallele mit einer Asymptote gezogen werden, so wird das Stück dieser Parallele von der Berührungssehne bis zu der vom Ausgangspunkt der Tangenten damit gezogenen Parallelen durch die Hyperbel halbirt.

Seien von einem Punkt ausserhalb des Asymptotenwinkels zweier Gegenschnitte an diese die Tangenten DA, DB, und von der Mitte G der Berührungssehne eine Parallele mit einer Asymptote gezogen, welche die Hyperbel in B, eine von D mit AB gezogene Parallele aber in F trifft, so wird behauptet:

Seien von einem Punkt ausserhalb des Asymptotenwinkels zweier Gegenschnitte an diese die Tangenten DA, DB, und von der Mitte G der Berührungssehne eine Parallele mit einer Asymptote gezogen, welche die Hyperbel in B, eine von D mit AB gezogene Parallele aber in F trifft, so wird behauptet:

- GE = EF

- EH2 : HG2 = CI2 : IK2

- EH2 : HC2 + IK2 = CI2 : IK2

- HG2 = HC2 + IK2, aber

- IK2 = CG · CH nach I.38, mithin

- CG · CD = HG2 - HC2 = CG · (HG + HC), oder

- CD = HG + HC, also HD = HG, weshalb auch GE = EF. q.e.d.

Lehrsatz 34. Wenn von einem Punkt in einer Asymptote einer Hyperbel an diese eine Tangente und eine Parallele mit der andern Asymptote gezogen werden, so wird das Stück dieser Parallelen von ihrem Ausgangspunkt bis zu einer durch den Berührungspunkt der Tangente mit der ersten Asymptote gezogenen Parallelen durch die Hyperbel halbirt.

Seien von einem Punkt D in einer Asymptote einer Hyperbel an diese eine Tangente DA und eine Parallele mit der andern Asymptote gezogen, welche die Hyperbel in E und eine vom Berührungspunkt A mit der Asymptote CD gezogene Parallele in F trifft, so wird behauptet:

Seien von einem Punkt D in einer Asymptote einer Hyperbel an diese eine Tangente DA und eine Parallele mit der andern Asymptote gezogen, welche die Hyperbel in E und eine vom Berührungspunkt A mit der Asymptote CD gezogene Parallele in F trifft, so wird behauptet:

- DE = EF.

CH · HA = CD · DE, da aber nach II.3 DA = AB, also auch DH = HC oder CH = ½ · DC, muss auch HA = 2 · DE oder, was dasselbe ist, DE = EF sein. q.e.d.

Anderer Beweis. Man ziehe EA, welche verlängert die Asymptote CB in K, CD in I trifft, so ist, weil DA = AB, auch EA = AK, aber AK = IE (II.8), folglich auch IE = EA und daher DE = EF. q.e.d.

Lehrsatz 35. Wenn von einem Punkt in einer Asymptote einer Hyperbel eine Tangente an diese und eine beliebige andere Linie, die die Hyperbel in zwei Punkten trifft, durch den Berührungspunkt der Hyperbel aber eine Parallele mit dieser Asymptote gezogen werden, so verhält sich auf der beliebig gezogenen Geraden das Ganze zum äusseren Stück wie die beiden Stücke innerhalb der Hyperbel.

Seien von einem Punkt D in einer Asymptote einer Hyperbel eine Tangente DA und eine beliebige Linie gezogen, die die Hyperbel in E, F trifft, durch den Berührungspunkt aber eine Parallele mit CD, die EF in G schneidet, so wird behauptet:

Seien von einem Punkt D in einer Asymptote einer Hyperbel eine Tangente DA und eine beliebige Linie gezogen, die die Hyperbel in E, F trifft, durch den Berührungspunkt aber eine Parallele mit CD, die EF in G schneidet, so wird behauptet:

- DE : DF = GR : GF.

- CI · IE = CL · LA = CN · NF, mithin

- CI : CL = LA : IE,

- CL : CN = NF : LA, also

- IL : CL = IE - LA : IE und

- LN : CL = LA - NF : NF,

- IL : LN = NF : IE = CI : CN nach (1), aber

- IL : LN = GE : GF und CI : CN = DE : DF, also

- GE : GF = DE : DF, q.e.d.

Anderer Beweis. Man ziehe EA, welche CB in O, CD in P trifft, und von B eineParallele mit DF, die PO in Q trifft. Nun ist

Anderer Beweis. Man ziehe EA, welche CB in O, CD in P trifft, und von B eineParallele mit DF, die PO in Q trifft. Nun ist

- BQ : EH = OQ : OE,

- DE : DF = PE - AE : PA, und das

PE : AE = DE : GE, auch - DE : DF = DE - GE : DG,

- GE : GF = DE : DF. q.e.d.

Lehrsatz 36. Wenn von einem Punkt in einer Asymptote zweier Gegenschnitte eine Tangente an einen derselben und eine beliebige Gerade, die jeden der Gegenschnitte in einem Punkt trifft, durch den Berührungspunkt der Tangente aber eine Parallele mit der erwähnten Asymptote gezogen werden, so verhalten sich auf der beliebig gezogenen Geraden die beiden Stücke, welche zwischen dem Punkt auf der Asymptote und den Gegenschnitten, wie die beiden, welche zwischen dem Punkt auf der Parallelen mit der Asymptote und den Gegenschnitten liegen.

Sei D ein Punkt auf einer Asymptote zweier Gegenschnitte, DA eine Tangente an einen derselben, und eine beliebige Gerade von D gezogen, die die Gegenschnitte in den Punkten E, F und eine von A mit der Asymptote CD gezogene Parallele in G trifft, so wird behauptet:

Sei D ein Punkt auf einer Asymptote zweier Gegenschnitte, DA eine Tangente an einen derselben, und eine beliebige Gerade von D gezogen, die die Gegenschnitte in den Punkten E, F und eine von A mit der Asymptote CD gezogene Parallele in G trifft, so wird behauptet:

- DE : DF = GE : GF.

- CI · IE = CL · LA = CN · NF, also

- CI : CL = LA : IE

- CL : CN = NF : LA,

- IL : IE - AL = CL : IE,

- NL : NF + LA = CL : NF.

- IL : NL = NF : IE = CI : CN,

- GE : GF = DE : DF. q.e.d.

Zweiter Beweis. Man ziehe AE, die CB in O, CD in P trifft, schneide AO von AE ab zum Punkt Q, ziehe DQ. Nun ist, weil auch DA = AB, DQ parallel BH, folglich

Zweiter Beweis. Man ziehe AE, die CB in O, CD in P trifft, schneide AO von AE ab zum Punkt Q, ziehe DQ. Nun ist, weil auch DA = AB, DQ parallel BH, folglich

- DE : EH = EQ : EO = AE - EP : AE + EP, weil AO = EP.

- AE - EP : AE + EP = GE - DE : GE + DE, mithin

- DE : EH = GE - DE : GE + DE, woraus durch Addition der correspondirenden Glieder

- GE : GH + DE = DE : EH, weil aber DB = HF, ist GH + DE = GF und EH = DF, also

- GE : GF = DE : DF. q.e.d.

- ER : RH = EA : AO = EA :EP = GE : DE; aber BR = ½ · EF und RH = · DH, mithin

- EF : DH = GE : DE, woraus durch Addition der correspondirenden Glieder unter Berücksichtigung von DE = HF:

- GF : D F= GE : DE. q e. d.

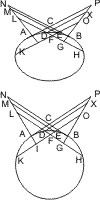

Lehrsatz 37. Wenn von einem Punkt an einen Kegelschnitt oder an zwei Gegenschnitte zwei Tangenten und eine beliebige den Kegelschnitt oder bei Gegenschnitten die eine Hyperbel in zwei Punkten schneidende Gerade gezogen werden, so verhalten sich auf dieser letzteren die beiden Stücke vom Ausgangspunkte bis zu den Durchschnittspunkten mit dem Kegelschnitt wie die beiden Stücke von der Berührungssehne zu denselben Durchschnittspunkten gerechnet.

Sei D ein Punkt ausserhalb eines Kegelschnittes oder zweier Gegenschnitte und seien von ihm aus die Tangenten DA und DB und die schneidende Gerade DEF, welche die Berührungsehne in G trifft, gezogen, so wird behauptet:

Sei D ein Punkt ausserhalb eines Kegelschnittes oder zweier Gegenschnitte und seien von ihm aus die Tangenten DA und DB und die schneidende Gerade DEF, welche die Berührungsehne in G trifft, gezogen, so wird behauptet:

- DE : DF = GE : GF.

- ∆DIH : ∆DML = DI2 : DM2 = DE2 : DF2,

- ∆EHO : ∆ FLP = EH2 : FL2 = DE2 : DF2

- ∆DIH - ∆EHO : ∆DML - ∆FLP = DE2 : DF2. Es ist aber ferner

- ∆AKI : ∆AMN = AI2 : AM2 = GE2 : GF2

- DE2 : DF2 = GE2 : GF2 oder DE : DF = GE : GF. q.e.d.

Ein in neuerer Zeit üblicher auf III.16 und 18 und sonach mittelbar ebenfalls auf III.3 und III.5 sich stützender Beweis ist folgender: Seien unter denselben Bezeichnungen als oben die Durchschnitte von EH und FL mit dem Kegelschnitt und der Tangente DB beziehlich Q, R und S, T genannt, so ist, weil DC die Linie AB halbirt, auch HI = HR und HE = HQ, mithin IQ = ER und aus ähnlichen Gründen MS = FT. Nun ist nach III.16 bei einem Kegelschnitt, nach III.18 bei Gegenschnitten

Ein in neuerer Zeit üblicher auf III.16 und 18 und sonach mittelbar ebenfalls auf III.3 und III.5 sich stützender Beweis ist folgender: Seien unter denselben Bezeichnungen als oben die Durchschnitte von EH und FL mit dem Kegelschnitt und der Tangente DB beziehlich Q, R und S, T genannt, so ist, weil DC die Linie AB halbirt, auch HI = HR und HE = HQ, mithin IQ = ER und aus ähnlichen Gründen MS = FT. Nun ist nach III.16 bei einem Kegelschnitt, nach III.18 bei Gegenschnitten

- AI2 : AM2 = IE · IQ : MF · MS = IE · ER : MF · FT.

- IE ·ER : MF · FT = DE : DF2 und da endlich

- AI : AM = GE : GF, folgt durch Vergleichung von (1) mit (2) und (3):

- GE2 : GF2 = DE2 : DF2 oder GE : GF = DE : DF. q.e.d.

Lehrsatz 38. Wenn von einem Punkt an einen Kegelschnitt oder an zwei Gegenschnitte die beiden Tangenten, von der Mitte der so entstandenen Berührungssehne aber eine beliebige den Kegelschnitt oder bei Gegenschnitten die eine Hyperbel in zwei Punkten schneidende Gerade gezogen werden, so verhalten sich auf dieser die beiden Stücke von ihrem Ausgangspunkt bis zu den Kegelschnittspunkten wie die beiden Stücke zwischen einer durch den Ausgangspunkt der Tangenten mit der Berührungssehne gezogenen Parallelen und den Kegelschnittspunkten.

Seien von einem Punkt D an einen Kegelschnitt oder an zwei Gegenschnitte die Tangenten DA, DB und von der Mitte G der Berührungssehne AB eine beliebige den Kegelschnitt in E, F und eine durch D mit AB gezogene Parallele in R schneidende Gerade gezogen, so wird behauptet:

Seien von einem Punkt D an einen Kegelschnitt oder an zwei Gegenschnitte die Tangenten DA, DB und von der Mitte G der Berührungssehne AB eine beliebige den Kegelschnitt in E, F und eine durch D mit AB gezogene Parallele in R schneidende Gerade gezogen, so wird behauptet:

- GE : GF = RE : RF.

- ∆:DIR : ∆DML = DI2 : DM2 = RE2 : RF2,

- ∆EHO : ∆FLP = HE2 : FL2 = HG2 : GL2 = AI2 : AM2,

- ∆AKI : ∆AMN = AI2 : AM3, also

- ∆EHO ± ∆AKI : ∆FLP ± ∆AMN = AI2 : AM2 = GE2 : GF2, aber

∆EHO ± ∆AKI = ∆DIH und ∆AMN ± ∆LFP = ∆DML

- RE2 : RF2 = GE2 : GF2 oder RE : RF = GE :GF. q.e.d.

Lehrsatz 39. Wenn von einem Punkt ausserhalb des Asymptotenwinkels an zwei Gegenschnitte die Tangenten und eine beliebige Gerade, welche sowohl jeden der Gegenschnitte als die Berührungssehne in einem Punkt schneidet, gezogen werden, so verhalten sich auf dieser Geraden die Stücke vom Ausgangspunkt bis zu den beiden Punkten auf den Gegenschnitten wie die beiden Stücke von der Berührungssehne bis zu denselben Punkten gerechnet.

Lehrsatz 39. Wenn von einem Punkt ausserhalb des Asymptotenwinkels an zwei Gegenschnitte die Tangenten und eine beliebige Gerade, welche sowohl jeden der Gegenschnitte als die Berührungssehne in einem Punkt schneidet, gezogen werden, so verhalten sich auf dieser Geraden die Stücke vom Ausgangspunkt bis zu den beiden Punkten auf den Gegenschnitten wie die beiden Stücke von der Berührungssehne bis zu denselben Punkten gerechnet.

Die Construction und der Beweis dieses Satzes können an der Fig. 187. buchstäblich wie bei § 37 geführt werden.

Lehrsatz 40. Wenn von einem Punkt ausserhalb des Asymptotenwinkels an zwei Gegenschnitte Tangenten und von der Mitte der so entstandenen Berührungssehne eine beliebige Gerade gezogen werden, welche sowohl jeden der Gegenschnitte als auch die vom Ausgangspunkt der Tangenten mit der Berührungssehne gezogene Parallele in einem Punkt schneidet, so verhalten .sich auf dieser Geraden die beiden Stücke von der Berührungssehne bis zu den Kegelschnittspunkten wie die beiden von der Parallelen mit der Berührungssehne bis zu denselben Punkten gerechnet.

Die Construction und der Beweis dieses Satzes kann an Fig. 188 buchstäblich wie in § 38 geführt werden.

Es wäre daher leicht möglich gewesen, die Lehrsätze 37 und 39, 38 und 40 zu vereinigen, indess ist dies im Anschluss an Apollonius und auch deshalb nicht geschehen, weil wegen der Verschiedenheit der Figuren es gut ist, dieselbe Eigenschaft in verschiedenen Fällen zu betrachten.

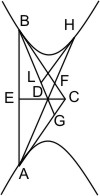

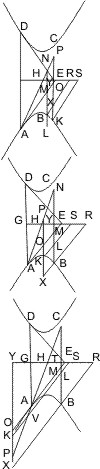

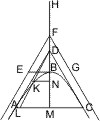

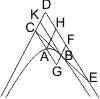

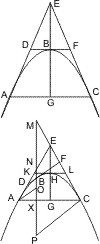

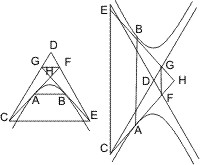

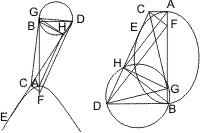

Lehrsatz 41. Drei Tangenten einer Parabel theilen sich so, dass aus ihren Stücken sich drei gleiche Verhältnisse bilden lassen.

Beweis des Apollonius. Seien DA, DB zwei Tangenten einer Parabel, die dritte aber in dem Punkt I gezogen, wo der von D gezogene Durchmesser die Parabel trifft; sind nun K, L die Durchschnittspunkte der dritten Tangente mit DA, DB, H der von DI mit AB, so ist, weil DI = IH (I.35) und KL parallel AB ist, auch DK = KA, DL = LB und weil AH = HB (II.30), auch KI = IL, mithin AK : KD = DL : LB = KI : IL. q.e.d.

Beweis des Apollonius. Seien DA, DB zwei Tangenten einer Parabel, die dritte aber in dem Punkt I gezogen, wo der von D gezogene Durchmesser die Parabel trifft; sind nun K, L die Durchschnittspunkte der dritten Tangente mit DA, DB, H der von DI mit AB, so ist, weil DI = IH (I.35) und KL parallel AB ist, auch DK = KA, DL = LB und weil AH = HB (II.30), auch KI = IL, mithin AK : KD = DL : LB = KI : IL. q.e.d.

Sei nun aber die dritte Tangente in einem andern Punkt E zwischen I und A gezogen und treffe DA, DB in F und G, so ist zu beweisen:- AF : FD = DG : GB = FE : EG.

- ME = EP (I.35), also AF = FM und

- AF : AK = 2 · AF : 2 · AK = AM : AD = AO : AH,

- oder wenn man die Hinterglieder verdoppelt:

- AF : AD = AO : AB und folglich

- AF : FD = AO : OB.

- Auf dieselbe Weise ist NE = EQ (I.35), also NG = GB und

- BG : BL = 2 · BG : 2 · BL = BN : BD = BO : BH,

- oder wenn man die Hinterglieder verdoppelt:

- BG : BD = BO : BA und also

- BG : GD = BO : OA.

- Endlich ist:

- AO : BO = AP : BQ = 2 · FE : 2 · GE = FE : GE;

- mithin aus Vergleichung von (3), (6), (7):

- AF : FD = DG : BG = FE : EG. q.e.d.

Seien unter Beibehaltung obiger Bezeichnungen von den Punkten E, F, G Durchmesser gezogen, die AB beziehlieh in R, S, T treffen und seien U, V die Durchschnittspunkte von FS mit AE und von GT mit BE.

Nun ist AH = HB, AU = UE, BV = VE nach (II.30), also auch AS = SR, BT = TR; da nun AR + RB = 2 · AB + 2 · BT = AB, ist AS + BT = AH und folglich BT = SH und AS = TH, also selbstverständlich AS : SH = HT : TB = SR : RT und folglich auch AF : FD = DG : GB = FE : EG. q.e.d.

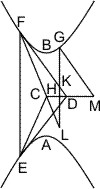

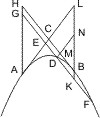

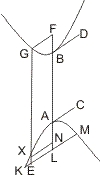

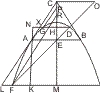

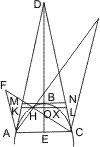

Lehrsatz 42. Wenn zwei parallele Tangenten einer Ellipse oder zweier Gegenschnitte von einer dritten durchschnitten werden, so ist das Rechteck aus den Stücken, welche auf ihnen abgeschnitten werden, gleich dem Quadrat des halben Durchmessers, der mit ihnen parallel ist.

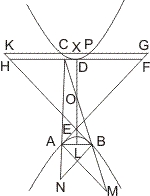

Seien in den Endpunkten A und B des Durchmessers einer Ellipse oder zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, welche von einer dritten, deren Berührungspunkt E ist, in den Punkten F und G geschnitten werden, und sei CD ein mit AF oder BG paralleler Halbmesser, so ist zu beweisen:

Seien in den Endpunkten A und B des Durchmessers einer Ellipse oder zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, welche von einer dritten, deren Berührungspunkt E ist, in den Punkten F und G geschnitten werden, und sei CD ein mit AF oder BG paralleler Halbmesser, so ist zu beweisen:

- AF · BG = CD2.

Beweis. Man ziehe von E an AB und CD die Ordinaten EI und EL und nenne H und K die Durchschnittspunkte von GF mit den verlängerten AB, CD. Nun ist nach I.37:

Beweis. Man ziehe von E an AB und CD die Ordinaten EI und EL und nenne H und K die Durchschnittspunkte von GF mit den verlängerten AB, CD. Nun ist nach I.37:

- CI : CA = CA : CH, also auch

- AI : HA = CB : CH, woraus ferner

- HA : HI = HC : HB, also auch

- AF : EI = CK : BG oder AF · BG = EI · CK = CL · CK,

- aber nach I.38 CL · CK = CD2 und folglich AF · BG = CD2. q.e.d.

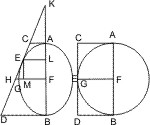

Lehrsatz 43. Werden an eine Hyperbel zwei Tangenten gezogen, so ist das Rechteck aus den Abschnitten, welche die eine auf den Asymptoten bildet, gleich dem Rechteck aus den Abschnitten, die die andere Tangente bildet.

Seien in den Punkten A und B einer Hyperbel Tangenten gezogen, deren erstere die Asymptoten in den Punkten D und E, letztere in den Punkten F und G trifft, so ist zu beweisen, dass

Seien in den Punkten A und B einer Hyperbel Tangenten gezogen, deren erstere die Asymptoten in den Punkten D und E, letztere in den Punkten F und G trifft, so ist zu beweisen, dass

- CD · CE = CF · CG.

Lehrsatz 44. Wenn zwei Tangenten einer Hyperbel oder zweier Gegenschnitte die Asymptoten treffen, so ist die Berührungssehne parallel den beiden Linien, welche die Durchschnittspunkte der Tangenten mit den Asymptoten verbinden.

Lehrsatz 44. Wenn zwei Tangenten einer Hyperbel oder zweier Gegenschnitte die Asymptoten treffen, so ist die Berührungssehne parallel den beiden Linien, welche die Durchschnittspunkte der Tangenten mit den Asymptoten verbinden.

Seien in den Punkten A und B einer Hyperbel oder zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen, welche die Asymptoten in den Punkten D und E, F und G treffen, so wird behauptet:- AB ∥ FE ∥ DG.

Lehrsatz 45. Wenn in den Endpunkten der Achse einer Ellipse oder zweier Gegenschnitte Tangenten gezogen und von einer beliebigen dritten Tangente durchschnitten werden, und wenn in der Achse auf jeder Seite ein Punkt bestimmt wird, so dass das Rechteck der Abschnitte, die er bildet, gleich dem Quadrat der halben kleinen Achse ist (und zwar muss bei der Ellipse jeder der so bestimmten Punkte innerhalb der Achse, bei Gegenschnitten in ihrer Verlängerung liegen), so schliessen die Linien, welche von einem so bestimmten Achsenpunkt nach den beiden Durchschnittspunkten der dritten Tangente mit den beiden ersten Tangenten gezogen werden; einen rechten Winkel ein.

Sei AB die Achse einer Ellipse oder zweier Gegenschnitte und seien die Tangenten in A und B von einer dritten in D gezogenen in den Punkten E und F durchschnitten, sei ferner S ein Punkt zwischen A und B bei der Ellipse, ausserhalb AB bei der Hyperbel, so dass AS · BS = dem Quadrat der halben kleinen Achse ist, so wird behauptet, dass

Sei AB die Achse einer Ellipse oder zweier Gegenschnitte und seien die Tangenten in A und B von einer dritten in D gezogenen in den Punkten E und F durchschnitten, sei ferner S ein Punkt zwischen A und B bei der Ellipse, ausserhalb AB bei der Hyperbel, so dass AS · BS = dem Quadrat der halben kleinen Achse ist, so wird behauptet, dass

- ∠ESF = 1 Rechten.

Erklärung. Die beiden auf die beschriebene Art in der Achse zu bestimmenden Punkte heissen die Brennpunkte.

Lehrsatz 46. Wird übrigens unter denselben Voraussetzungen als im vorigen Satz der Schneidungspunkt der dritten Tangente und einer der beiden parallelen mit den beiden Brennpunkten verbunden, so machen diese beiden Verbindungslinien gleiche Winkel mit den in diesem Schneidungspunkt zusammenstossenden Tangenten.

Lehrsatz 46. Wird übrigens unter denselben Voraussetzungen als im vorigen Satz der Schneidungspunkt der dritten Tangente und einer der beiden parallelen mit den beiden Brennpunkten verbunden, so machen diese beiden Verbindungslinien gleiche Winkel mit den in diesem Schneidungspunkt zusammenstossenden Tangenten.

Sei H der zweite Brennpunkt, so liegen, weil ESF und EHF nach vorigem Satz rechte Winkel sind, die vier Punkte E, F, S, H in einem Halbkreis, mithin ist ∠FEH = ∠FSH als Peripheriewinkel auf demselben Bogen, ∠FSH aber = ∠SEA nach vorigem Beweis, also ∠FEH = ∠SEA. q.e.d.

Lehrsatz 47. Werden unter denselben Voraussetzungen als in den vorigen Lehrsätzen die Durchschnittspunkte der dritten Tangente mit den in den Endpunkten der Achse gezogenen mit beiden Brennpunkten verbunden, so steht die Linie von einem der durch diese Verbindungslinien erhaltenen Kreuzungspunkte nach dem Berührungspunkt der dritten Tangente senkrecht auf dieser.

Sei übrigens unter denselben Bezeichnungen als oben I der Kreuzungspunkt von FS und EH, so ist zu beweisen, dass

Sei übrigens unter denselben Bezeichnungen als oben I der Kreuzungspunkt von FS und EH, so ist zu beweisen, dass

- ID lothrecht auf EF steht.

- FL : FB = FI : FH = EI : ES = EL : EA

- FL : EL = FB : EA;

- FD : ED = FB : EA,

Lehrsatz 48. Die Linien vom Berührungspunkt einer Tangente nach den Brennpunkten gezogen, bilden gleiche Winkel mit der Tangente.

Seien unter Beibehaltung der obigen Bezeichnungen noch SD und HD gezogen, so wird behauptet:

Seien unter Beibehaltung der obigen Bezeichnungen noch SD und HD gezogen, so wird behauptet:

- ∠SDE = ∠HDF.

- ∠EDS = ∠EIS und ∠FDH = ∠FIH

Lehrsatz 49. Wird von einem Brennpunkt auf eine Tangente ein Loth gefällt, so schliessen die Linien vom Fusspunkt desselben nach den Endpunkten der Achse einen rechten Winkel ein.

Sei unter Beibehaltung obiger Bezeichnungen HK ein Loth von H auf EF gefällt und KA, KB gezogen, so ist zu zeigen, dass:

Sei unter Beibehaltung obiger Bezeichnungen HK ein Loth von H auf EF gefällt und KA, KB gezogen, so ist zu zeigen, dass:

- ∠AKB = 1 Rechten.

Lehrsatz 50. Ist der Berührungspunkt einer Tangente mit einem Brennpunkt verbunden, und zieht man mit dieser Verbindungslinie eine Parallele vom Mittelpunkt bis an die Tangente, so ist diese Parallele gleich der halben Achse.

Man ziehe unter Beibehaltung der obigen Bezeichnungen vom Mittelpunkt C mit SD eine Parallele CK bis an die Tangente EF, so ist zu zeigen, dass

Man ziehe unter Beibehaltung der obigen Bezeichnungen vom Mittelpunkt C mit SD eine Parallele CK bis an die Tangente EF, so ist zu zeigen, dass

- CK = ½ · AB.

Lehrsatz 51. Werden in einer Hyperbel oder in zwei Gegenschnitten von den Brennpunkten nach einem beliebigen Punkt des Kegelschnitts Linien gezogen, so ist deren Unterschied gleich der Achse.

Seien bei einer Hyperbel oder zwei Gegenschnitten AB die Achse S, H die Brennpunkte, D ein beliebiger Punkt im Umfang, so ist zu zeigen, dass HD - SD = AB.

Seien bei einer Hyperbel oder zwei Gegenschnitten AB die Achse S, H die Brennpunkte, D ein beliebiger Punkt im Umfang, so ist zu zeigen, dass HD - SD = AB.

Man ziehe in D die Tangente und durch C eine Parallele mit SD, die die Tangente in K, HD in O schneidet, so ist, weil ∠ODK = ∠SDK (nach § 48), auch ∠OKD = ∠ODK und folglich OK = OD oder OK = ½ · HD; da aber OK = OC + CK und OC = ½ · SD so wie CK = ½ · AB (§ 50), so hat man ½ · SD + ½ · AB = ½ · HD oder AB = HD - SD. q.e.d.

Lehrsatz 52. Wenn von den beiden Brennpunkten einer Ellipse an einen beliebigen Punkt des Umfangs Linien gezogen werden, so ist deren Summe gleich der Achse.

Seien AB die Achse, S, H die Brennpunkte, D ein beliebiger Punkt im Umfang einer Ellipse, so ist zu beweisen, dass HD + SD = AB.

Seien AB die Achse, S, H die Brennpunkte, D ein beliebiger Punkt im Umfang einer Ellipse, so ist zu beweisen, dass HD + SD = AB.

Man ziehe in D die Tangente EF und von C eine Parallele mit SD, die die Tangente in K, HD in O trifft, so ist, weil ∠EDS = ∠FDH (nach § 48), auch ∠OKD = ∠ODK, mithin OD = OK oder ½ · HD = OK, aber OK = CK - CO und da CK = ½ · AB (nach § 50) und CO = ½ · SD, erhält man ½ · AB - ½ · HD = ½ · SD oder HD + SD = AB. q.e.d.

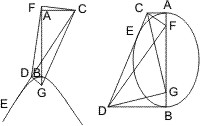

Lehrsatz 53. Wenn in einer Ellipse, Hyperbel oder in zwei Gegenschnitten von den Endpunkten eines Durchmessers nach einem beliebigen Punkt des Kegelschnitts Linien gezogen werden, welche entweder selbst oder in ihrer Verlängerung die in den Endpunkten des Durchmessers gezogenen Tangenten schneiden, so ist das Rechteck aus den auf den Tangenten abgeschnittenen Stücken gleich dem Quadrat des zu dem vorerwähnten zugehörigen conjugirten Durchmessers.

Seien in einer Ellipse, Hyperbel oder in zwei Gegenschnitten von den Endpunkten A, B eines Durchmessers nach dem beliebigen Punkt E des Umfangs die Linien AE, BE gezogen, welche die in B und A gezogenen Tangenten in den Punkten F und G treffen, und sei DI der zu AB gebörige conjugirte Durchmesser, so wird behauptet:

Seien in einer Ellipse, Hyperbel oder in zwei Gegenschnitten von den Endpunkten A, B eines Durchmessers nach dem beliebigen Punkt E des Umfangs die Linien AE, BE gezogen, welche die in B und A gezogenen Tangenten in den Punkten F und G treffen, und sei DI der zu AB gebörige conjugirte Durchmesser, so wird behauptet:

- AG · BF = DI2.

- AG : EH = AB : BH,

- BF : EH = AB : AH, also

- AG · BF : EH2 = AB2 : BH · AH oder

- AG · BF : AB2 = EH2 : BH · AH = DI2 : AB2 (I.21).

Lehrsatz 54. Wenn von einem Punkt ausserhalb einer Ellipse, Hyperbel oder Parabel Tangenten an diese, von den beiden Berührungspunkten aber Parallelen mit diesen Tangenten so wie ;Linien nach einem beliebigen Punkt des Kegelschnitts gezogen werden, welche entweder selbst oder in ihrer Verlängerung die mit den Tangenten gezogenen Parallelen schneiden, so ist das Verhältniss des Rechtecks aus den auf diesen Parallelen abgeschnittenen Stücken zum Quadrat der Berührungssehne zusammengesetzt ans dem Verhältniss der Quadrate der beiden Stücke, welche auf der von er Mitte der Berührungssehne nach dem Ausgangspunkt der Tangenten gehenden Linie zwischen dieser Mitte und einem Kegelschnittspunkt und zwischen diesem Punkt und dem Ausgangspunkt der Tangenten liegen, und aus dem Verhältniss des Rechtecks der Tangenten zum Quadrat der halben Berührungssehne.

Seien von einem Punkte D an eine Ellipse, Hyperbel oder Parabel die Tangenten DA, DB, von A und B aber Parallelen mit DB, DA so wie Linien nach einem beliebigen Punkt E im Kegelschnitt gezogen, welche den Parallelen beziehlieh in F, G begegnen, so ist, wenn H die Mitte von AB, I der Durchschnitt von DH mit dem Kegelschnitt ist, zu beweisen:

Seien von einem Punkte D an eine Ellipse, Hyperbel oder Parabel die Tangenten DA, DB, von A und B aber Parallelen mit DB, DA so wie Linien nach einem beliebigen Punkt E im Kegelschnitt gezogen, welche den Parallelen beziehlieh in F, G begegnen, so ist, wenn H die Mitte von AB, I der Durchschnitt von DH mit dem Kegelschnitt ist, zu beweisen:

- AG · BF : AB2 = HI2 · AD · BH : DI2 · AH2

- AG : AB = BM : ME,

- BF : AB = AL : LE, mithin

- AG · BF : AB2 = BM · AL : ME ·LE = BM ·AL2 : ME · LE ·AL

- AG · BF : AB2 = BM · AO2 : AL · OI2

= BD · AO2 : AD ·OI2

= AD · BD · AO2 : AD2 · OI2.

= AD · BD · IH2 : DH2 · OI2.

- AG · BF : AB2 = HI2 · AD · BD : DI2 · AH2. q.e.d.

Lehrsatz 55. Wenn von einem Punkte ausserhalb des Asymptotenwinkels in zwei Gegenschnitten Ta genten an diese und von den Berührungspunkten Parallelen mit diesen Tangenten sowie Linien nach einem beliebigen Punkt eines der beiden Gegenschnitte gezogen werden, welche entweder selbst oder verlängert die Parallelen schneiden, so verhält sieh das Rechteck aus den auf den Parallelen abgeschnittenen Stücken zum Quadrat der Berührungssehne wie das Rechteck aus den Tangenten zum Quadrat der von ihrem Ausgangspunkt bis an einen der Gegenschnitte gezogenen Parallelen mit der Berührungssehne.

Seien vom Punkt D ausserhalb des Asymptotenwinkels zweier Gegenschnitte an diese die Tangenten DA, DB, von A und B Parallelen mit DB, DA und Linien nach einem beliebigen Punkt E eines der beiden Kegelschnitte gezogen, die die von B und A gezogenen Parallelen beziehlich in F und G treffen, so ist, wenn DR eine von D bis an einen der beiden Gegenschnitte gezogenen Parallele mit AB ist, zu beweisen, dass

Seien vom Punkt D ausserhalb des Asymptotenwinkels zweier Gegenschnitte an diese die Tangenten DA, DB, von A und B Parallelen mit DB, DA und Linien nach einem beliebigen Punkt E eines der beiden Kegelschnitte gezogen, die die von B und A gezogenen Parallelen beziehlich in F und G treffen, so ist, wenn DR eine von D bis an einen der beiden Gegenschnitte gezogenen Parallele mit AB ist, zu beweisen, dass

- AG · BF : AB2 = AD · BD : DR2,

- AG : AB = BM : ME,

- BF : AB = AL : LE, also

- AG · BF : AB2 = BM · AL : LE · ME =

= BM · AL2 : LE · ME · AL

- AG · BF AB2 = BD · AD2 DR2 · AD = BD · AD DR2. q.e.d.

Lehrsatz 56. Wenn von einem Punkt innerhalb des Asymptotenwinkels an eine Hyperbel zwei Tangenten, von den Berührungspunkten aber Parallelen mit diesen Tangenten und Linien nach einem beliebigen Punkt des zugehörigen andern Gegenschnitts gezogen werden, welche diese Parallelen schneiden, so ist das Verhältniss des Rechtecks aus den auf den Parallelen entstandenen Abschnitten zum Quadrat der Berührungssehne zusammengesetzt aus dem Verhältnies der Quadrate der beiden Stücke des durch den Ausgangspunkt der Tangenten gehenden Durchmessers, welche zwischen der Mitte der Berührungssehne und dem andern Gegenschnitt und zwischen diesem Gegenschnitt und dem Ausgangspunkt der Tangenten liegen und aus dem Verhältniss des Rechtecks der Tangenten zum Quadrat der halben Berührungssehne.

Seien von einem Punkte D innerhalb des Asymptotenwinkels zweier Gegenschnitte Tangenten DA, DB an die eine Hyperbel, und von A und B Parallelen mit DB, DA so wie Linien nach einem beliebigen Punkt E des andern Gegenschnitts gezogen, welche den Parallelen beziehlich in F und G begegnen, so ist, wenn H die Mitte von AB, I der Durchschnitt von DH mit dem zweiten Gegenschnitt ist, zu beweisen:

Seien von einem Punkte D innerhalb des Asymptotenwinkels zweier Gegenschnitte Tangenten DA, DB an die eine Hyperbel, und von A und B Parallelen mit DB, DA so wie Linien nach einem beliebigen Punkt E des andern Gegenschnitts gezogen, welche den Parallelen beziehlich in F und G begegnen, so ist, wenn H die Mitte von AB, I der Durchschnitt von DH mit dem zweiten Gegenschnitt ist, zu beweisen:

- AG · BF : AB2 = HI2 · AD · BD : DI2 · AH2.

- AG : AB = BM : ME,

- BF : AB = AL : LE, also

- AG · BF : AB2 = AL · BM : LE · ME =

= AL2 · BM : ME ·LE · AL.

- AL2 : LK · LE = AO2 : OI2, und da ausserdem

- BM : AL = BD : AD, erhält man

- AG · BF : AB2 = AO22 · BD : OI2 · AD = AO2 ·BD · AD : OI2 · AD2,

- AG · BF : AB2 = HI2 · AD · BD : OI2 · DI2.

- AG · BF : AB2 = HI2 · AD · BD : DP · AH2. q.e.d.

- Weitere Seiten

- Einleitung

- Inhalt

- Erstes Buch

- Zweites Buch

- Drittes Buch

- Ellipse bei Apollonius