Die geometrisch-astronomische Analyse der Kreisgrabenanlage in Goseck

Als ich 2003 nach Leipzig zog, war gerade ein steinzeitliches Bodendenkmal gefunden worden. Es zeichnete sich durch einen hohen Erhaltungsgrad aus und machte die Schlagzeilen der Presse. Mit den gefundenen Keramikscherben wurde die Anlage als vom den Beginn des 5. Jahrtausend vor Christus datiert (4.900 bis 4.600 v. Chr.) und als "ältestes Sonnenobservatorium der Welt" apostrophiert. Seither habe ich viele Vorträge gehört und unzählige Bücher und Fachartikel gelesen. Zuletzt durfte ich bei der Tagung "rondel 22" vom 27. bis 29. Jan. 2022 zuhören.

Es gibt eine große Anzahl ähnlicher Anlagen. Mir liegen aber nur die ausführlichen Pläne von Goseck vor. Ich werde mich darauf beschränken, zumal es bezweifelt wird, ob es sich bei der Anlage in Goseck um ein astronomisch ausgerichtetes Bauwerk handelt. Kreisgrabenanlagen bestehen aus einem oder mehrenen konzentrischen annähernd kreisförmigen Gräben und einer oder mehreren konzenrischen Ringen von Pfostenlöchern (gemeinhin als Palisaden gedeutet) mit nahezu gleichen Abständen. An verdächtigen Stellen sind die Gräben und die Palisaden unterbrochen; gelegentlich gibt es als "Tor-Wangen" gedeutete meist nach außen gerichtete Strukturen.

Geometrische Beschreibung der KGA Goseck

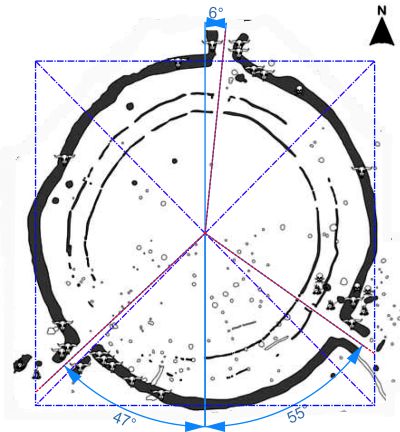

Zur geometrischen Analyse der Anlage wurde in dem Plan ein Rechteck um die Linie des Grabens gezogen und durch Verbinden der Ecken um Schnittpunkt der Diagonalen der Mittelpunkt gefunden (blau gestrichelt). Vom Mittelpunkt aus wurden rote Linien durch die Mitte der drei Toraussparungen gezogen und die Winkel zur Nord-Süd-Richtung bestimmt. Die Linie durch die nördliche Grabenöffnung weicht um 6° östlich ab. Die Öffnung im Osten weicht um 55° von der Südrichtung ab, die westliche um 47°.

Für eine Ausrichtung der Öffnungen auf die Sonnenwendrichtungen würde man jedoch eine zur Nord-Süd-Achse symmetrische Anordnung erwarten. Jedoch sind Baumeister keine Feinmechaniker.

Erwartungswerte der Sonnenwendrichtungen

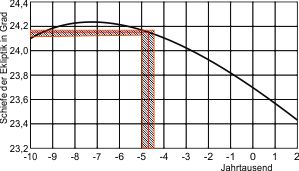

Die Richtung des Sonnenauf- bzw. untergangs, d. i. wenn die Höhe über dem Horizont gleich Null ist, hängt nur von der geographischen Breite φ des Beobachtungsortes und der Schiefe der Ekliptik ε ab (die ist bei den Sonnenwenden gleich der Deklination δ der Sonne!) (☞ Herleitung des Zusammenhangs). Da die Breite φ bekannt ist, bleibt nur noch die Schiefe der Ekliptik zur Zeit des Erbauens von Goseck herauszufinden. Hierzu hat Wolfhard Schlosser eine Graphik angegeben.

Die rechts dargestellte Kurve ist ein Ausschnitt für 12.000 Jahre, sie ergibt sich aus der Überlagerung der Bewegungen der Erdachse zwischen den Schiefen 21,9° < ε < 24,3°.

Der schraffierte Bereich soll die Unsicherheit der Bestimmung von ε in Abhängigkeit des angenommenen Alters der Kreisgrabenanlage zeigen. Innerhalb der ersten Hälfte des 5. Jahrtausends v. Chr. betrug ε zwischen 24,1° und 24,17°.

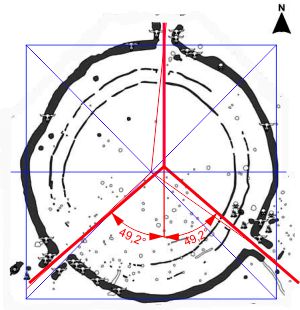

Die Kreisgrabenanlage Goseck liegt auf einer geographischen Breite von φ = 51° 11′ 54″ N. Die Schiefe der Ekliptik sei ε = 24,17°. Dann beträgt der Winkel α = 49,2° zwischen der Richtung des Sonnenaufgangs bei der Wintersonnenwende und der Südrichtung nach der Gleichung:

Alternativen

Der Erwartungswert für die Richtung des Sonnenauf- und untergangs weicht von der beobachteten Richtung nicht unbeträchtlich ab (und er ist bezogen auf die Südrichtung auch symmetrisch). Auffällig ist auch die Abweichung von der Nordrichtung von 6°. Aber wer sagt, die Erbauer haben vom Mittelpunkt der Anlage den Sonnenaufgang beobachtet; schließlich ist der Grabenring ja kein perfekter Kreis wie man ihn mit Pflock und Faden zeichnen kann.

Zeichnet man also einen Strahlenstern mit der Nordrichtung und den beiden Visierrichtungen und verschiebt ihn über dem Lageplan so dass der Nordpfeil durch das nördliche Tor geht, braucht man den Stern nur noch ein wenig nördlich der Kreisdiagonalen zu verschieben, und siehe da: alle Sichtlinien gehen durch die entsprechenden Tore! Kannten die Erbauer den Zirkel noch nicht, wie auch die Geometrie des Holzrades von Ljubljana vermuten läßt?

Bei der sich durch die Unsicherheit, besonders die des Wertes der Schiefe der Ekliptik, die die Erbauer gesehen haben, ist die Übereinstimmung der Visierlinien beachtlich. Man könnte annehmen, an dieser Stelle stand eine Struktur, die am Tag der Wintersonnenwende morgens angestrahlt wurde und am Abend wieder im Dunkeln verschwand.

Ich würde behaupten wollen: die Kreisgrabenanlage Goseck wurde von den Erbauern auf Sonnenwenden ausgerichtet.

Leider ist die mir zur Verfügung stehende Abbildung nicht detailliert genug, um auch die Lücken in den Palisaden zu interpretieren. Hier könnten sich Hinweise verstecken, die die Mondwenden erkennen lassen und damit der Vorhersage der Mondfinsternisse dienten.

Quellen:

- François Bertemes, Andreas Northe: Der Kreisgraben von Goseck. in: Vorträge des 25. Niederbayerischen Archäologentages. 2007.

- Wolfhard Schlosser, Jan Cierny: Sterne und Steine — Eine praktische Astronomie der Vorzeit. WBG 1996.

© Rainer Stumpe 2022