[Wärmeabsorption] [Strahlungsabsorption] [CO2 Einfluss]

Milutin Milanković entwickelt in dieser Publikation eine astronomische Theorie zur Erklärung des periodischen Auftretens von Eiszeiten. Damit die Eiszeiten periodisch auftreten können, müssen zwischen ihnen Warmzeiten auftreten. Das macht die Theorie interessant für eine Erklärung der Klimaerwärmung, die wir gerade diskutieren. Interessanterweise sagt Milanković mit seiner Theorie gerade die stärckere Erwärmung der Polregionen voraus, die die "anthropogene Kohlendioxid Hypothese" nicht erklären kann.

Mit Hilfe der Newton′schen Gravitation leitet Milanković die Bahnbewegungsgleichung der Planeten ab (Nicht die Kepler′sche Gleichung!)

Ich habe die Absätze im Volltext übernommen, die ich mathematisch nachvollziehen kann. Zum Glück habe ich die Grundlagen der sphärischen Trigonometrie, der Infinitesimalrechnung und der Vektorrechnung auf meiner Website bereits dargestellt. Die helfen beim Nachvollziehen der Argumentation Milutin Milanković′s.

Die Ausführungen führen zu ein paar überraschenden Erkenntnissen. Erdbeben und Klimaänderung haben z. B. die gleiche Ursachen: die unregelmäßige Gestalt der Erde.

Kanon der Erdbestrahlung und seine Anwendung auf das Eiszeitproblem

Milutin Milanković

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I. Das Newtonsche Gravitationsgesetz

Kapitel II. Das Zweikörperproblem der Himmelsmechanik und die ungestörte heliozentrische Bewegung der Planeten

- § 3. Problemstellung.

- § 4. Die Schwerpunktsintegrale.

- § 5. Die beiden Vektorintegrale der Differentialgleichung der ungestörten heliozentrischen Bewegung der Planeten.

- § 6. Geometrische Deutung der beiden Vektorintegrale.

- § 7. Verschiedene andere Formen der erhaltenen Integrale.

- § 8. Das sechste skalare Integral.

- § 9. Endgültige vektorielle Form der vollständigen Integrale der Differentialgleichung der ungestörten Bewegung der Planeten.

- § 10. Das Satellitenproblem, zurückgeführt auf das Zweikörperproblem.

- § 11. Der Zusammenhang zwischen den vektoriellen und den elliptischen Elementen.

Kapitel III. Die Störungsrechnung

- § 12. Das Mehrkörperproblem der Himmelsmechanik und seine allgemeinen Integrale.

- § 13. Die Differentialgleichungen der hetiozentrischen Bewegung der Planeten.

- § 14. Die vektoriellen Grundgleichungen der Störungsrechnung.

- § 15. Die Klammerausdrücke von Lagrange.

- § 16. Berechnung der Lagrange′schen Klammerausdrücke für die vektoriellen Elemente.

- § 17. Die Gleichungen der zeitlichen Aenderungen der vektoriellen Elemente.

- § 18. Periodische und säkulare Störungen; die Bedeutung dieser letzteren für die Ziele der nachstehenden Forschungen.

- § 19. Die Differentialgleichungen der säkularen Aenderungen der vektoriellen Elemente.

- § 20. Klassische Form der Differentialgleichungen der säkularen Aenderungen der astronomischen Elemente.

- § 21. Die Integration der Differentialgleichungen der säkularen Aenderungen der astronomischen Elemente.

- § 22. Einige Schlussfolgerungen aus den vorstehenden Integralen.

Kapitel IV. Ableitung der für das Studium der Drehbewegungen der Erde erforderlichen Sätze und Gleichungen

- § 23. Das tellurische Massenpunktsystem.

- § 24. Die Impulssätze.

- § 25. Der Schwerpunktsatz.

- § 26. Unabhängigkeit der Drehbewegung von der fortschreitenden Bewegung.

- § 27. Einführung beweglicher Bezugssysteme.

- § 28. Das mit dem bewegten Körper fest verbundene Bezugssystem.

- § 29. Die Eulerschen Winkel.

- § 30. Polhodie und Herpolhodie.

- § 31. Einiges über das Gravitationsfeld raumfüllender Massen.

- § 32. Drehbewegung flüssiger oder gasförmiger Himmelskörper.

- § 33. Drehbewegung mit ausgeglichenen Winkelgeschwindigkeiten.

- § 34. Gleichgewichtsbedingungen.

- § 35. Das Theorem von Clairaut.

Kapitel V. Die tägliche Drehbewegung der Erde und ihre Folgen

- § 36. Mechanismus der kräftefreien Drehbewegung der Erde.

- § 37. Erfahrungstatsachen.

- § 38. Die tägliche Drehbewegung der Erde und ihr Spiegelbild.

- § 39. Sphärische Koordinaten.

- § 40. Die tägliche Bewegung des Himmels.>

- § 41. Die Bewegung der Sonne am Himmel.

- § 42. Nebeneinflüsse.

Kapitel VI. Die Präzession der Erdachse

- § 43. Geschichtliches.

- § 44. Das Drehmoment der auf die Erde einwirkenden äusseren Kräfte.

- § 45. Bewegungsgleichungen. Permanente und periodische Störungsglieder.

- § 46. Wirkung der einzelnen Bestandteile des Drehmoments.

- § 47. Die Präzession der Erdachse.

- § 48. Periodische Glieder.

Kapitel VII. Die astronomische Nutation der Erdachse

Kapitel VIII. Zeitmessung und Zeitzählung.

Kapitel IX. Das Polwanderungsproblcm und seine mathematische Erfassung

- § 53. Geschichtliches.

- § 54. Geophysikalische Tatsachen.

- § 55. Mathematische Erfassung des vorstehenden Tatsachenmaterials.

Kapitel X. Die dynamische Asymmetrie der Erdrinde und ihre Folgen

Kapitel XI. Der Mechanismus der säkularen Polwanderungen

- § 58. Die vektorielle Grundgleichung der säkularen Bewegung der Erdpole.

- § 59. Periodische Glieder der Polbahnbewegung.

- § 60. Eine andere Ableitung der Grundglelchung der säkularen Bewegung der Erdpole.

- § 61. Allgemeine Eigenschaften des Feldes Ω und der Polbahnkurven.

- § 62. Die Gleichung der ungestörten Polbahnkurve.

- § 63. Die säkulare Bewegung des Poles längs seiner Bahnkurve.

Kapitel XII. Numerische Ausrechnung und kartographische Veranschaulichung der säkularen Polwanderungen

- § 64. Grundlagen der Berechnung.

- § 65. Gang und Ergebnis der Berechnung.

- § 66. Vergleich des durch die vorstehende Berechnung erhaltenen Ergebnisses mit den Dokumenten der Erdgeschichte.

- § 67. Der zeitliche Verlauf der Polverlagerungen.

- § 68. Der Einfluss der Polverlagerungen auf die Orientierung der Erdachse im Weltraume.

- § 69. Nebeneinflüsse.

Kapitel XIII. Der gegenwärtige Bestrahlungszustand der Erde

- § 70. Die Solarkonstante.

- § 71. Das Bestrahlungsgesetz.

- § 72. Die Bestrahlung der Erde in einem gegebenen Zeitpunkte.

- § 73. Der tägliche Bestrahlungsgang.

- § 74. Die täglichen Strahlungsmengen.

- § 75. Die Diskontinuität des Bestrahlungsganges und deren Elimination.

- § 76. Reihenentwicklungen.

- § 77. Der jährliche Gang der Bestrahlung.

- § 78. Die während beliebiger Zeitabschnitte des Jahres zugestrahlten Wärmemengen.

- § 79. Die astronomischen Jahreszeiten.

- § 80. Quantitäten der Bestrahlung während der astronomischen Jahreszeiten.

- § 81. Die den beiden Hemisphären während beliebiger Intervalle des Jahres zugestrahlten Wärmemengen.

Kapitel XIV. Säkulare Änderungen der den Bestrahlungszustand der Erde bestimmenden astronomischen Elemente

- § 82. Mechanismus der säkularen Aenderungen der den Bestrahlungszustand der Erde bestimmenden astronomischen Elemente.

- § 83. Analytische Darstellung der säkularen Aenderungen der Elemente e, Πγ, ε.

- § 84. Numerische Ausrechnungen der säkularen Aenderungen der astronomischen Elemente.

Kapitel XV. Analytische Darstellung des säkularen Ganges der Erdbestrahlung

- § 85. Hilfstabellen zur Berechnung der säkularen Aenderungen der Erdbestrahlung.

- § 86. Allgemeines über den säkularen Gang der Erdbestrahlung.

- § 87. Die kalorischen Jahreszeiten.

- § 88. Die den kalorischen Jahreszeiten der einzelnen Breiten zugehörigen Zeitintervalle.

- § 89. Die während der kalorischen Jahreszeiten den einzelnen Breiten zugestrahlten Wärmemengen.

- § 90. Der kalorische Aequator.

- § 91. Analytische Darstellung des säkularen Bestrahlungsganges der einzelnen Breiten der Erde.

- § 92. Analytische Darstellung des säkularen Bestrahlungsganges einzelner Zonen der Erdoberfläche.

- § 93. Analytische Darstellung des säkularen Ganges der durchschnittlichen Bestrahlung der nördlichen bzw. der südlichen Hemisphäre der Erde.

Kapitel XVI. Das mathematische Klima der Erde. Einleitung. Grundlegende Tatsachen und Gesetze

- § 94.Das mathematische Klima der Erde

- § 95. Die Schichtung der Atmosphäre.

- § 96. Das Bouguer-Lambertsche Gesetz.

- § 97. Numerische Ergebnisse.

- § 98. Die Strahlungsbilanz der Erde.

Kapitel XVII. Zusammenhang zwischen Einstrahlung und Temperatur im Falle eines stationären Bestrahlungszustandes

- § 99. Differentialgleichungen der Strahlungsvorgänge in der Atmosphäre.

- § 100. Integration der vorstehenden Differentialgleichungen für den Fall einer stationären Bestrahlung.

- § 101. Gesetze von Beer, Kirchhoff und Stefan.

- § 102. Das solare Temperaturfeld der Erde.

- § 103. Der Aufbau der Atmosphäre im Strahlungsgleichgewicht.

- § 104. Stabilitätsfragen.

- #167; 105. Einfluss des durchschnittlichen Wasserdampfgehaltes der Atmosphäre auf den thermischen Aufbau derselben.

Kapitel XVIII. Zusammenhang zwischen Einstrahlung und Temperatur im Falle einer variablen Bestrahlung

- § 106. Die Wärmeleitung des Erdbodens.

- § 107. Der Wärmeumsatz des Erdbodens.

- § 108. Integration der Differentialgleichungen des Strahlungsvorganges in der Atmosphäre im Falle variabler Bestrahlung.

- § 109. Vertikale Fortpflanzung der Temperaturoszillationen in der Atmosphäre.

- § 110. Der jährliche Wärmeumsatz der Atmosphäre.

Kapitel XIX. Das Eiszeitenproblem und seine Geschichte

- § 111. Die Eiszeiten.

- § 112. Die alten Theorien der Eiszeiten.

- § 113. Ueber einige weiteren Versuche, die Eiszeiten rechnerisch zu erklären.

Kapitel XX. Verlauf der Erdbestrahlung während der letztverflossenen 600 Jahrtausende

Kapitel XXI. Die Strahlungskurven als Grundlage der Chronologie und der Vollgliederung des Eiszeitalters

- § 116. Die Strahlungskurven und ihre erste Anwendung.

- § 117. Die Zergliederung des alpinen Glazials.

- § 118. Die Vollgliederung des Eiszeitalters.

- § 119. Weitere Anwendungen der Strahlungkurven.

Kapitel XXII. Klimatische Answirkungen des säkularen Ganges der Erdbestrahlung

- § 120. Die unmittelbaren thermischen Effekte des säkularen Ganges der Erdbestrahlung.

- § 121. Die mittelbaren klimatischen Effekte des säkularen Ganges der Erdbestrahlung.

- § 122. Die durch den säkularen Gang der Erdbestrahlung unmittelbar hervorgerufenen Verschiebungen der Schneegrenze.

- § 123. Klimatische Auswirkungen der säkularen Aenderungen des Reflexionsvermögens der Erde.

Kapitel XXIII. Mechanismus und Ablauf der grossen klimatischen Schwankungen des Quartärs

- § 124. Zusammenfassung der Ergebnisse über den säkularen Gang der Erdbestrahlung-und seine klimatischen Auswirkungen.

- § 125. Zeitliche Abfolge und Ausmass der grossen klimatichen Schwankungen der letztverflossenen 660 Jahrtausende.

- § 126. Die vor dem 600. Jahrtausend stattgefundenen klimatischen Schwankungen.

- § 127. Einzelheiten über den Verlauf der klimatischen Schwankungen des Eiszeitalters.

Vorwort

Das vorliegende Werk, das ich durch die hohe Vermittlung der königlich-serbischen Akademie der Öffentlichkeit übergebe, fasst die wichtigsten Ergebnisse meiner dreißigjährigen Arbeit zusammen, ergänzt sie und formt zu einem abgerundeten Ganzen, zu einem besonderen Kapitel der kosmischen Physik. Eine solche systematische Zusammenfassung meiner auf eine ganze Reihe von Problemen sich erstreckenden Untersuchungen war durch den ihnen zu Grunde liegenden Leitgedanken angebahnt und durch deren Ergebnisse ermöglicht, wie dies aus der nachstehenden Schilderung des Werdeganges des vorliegenden Werkes ersichtlich ist.

Es war dies, wie ich es in meinem in nachstehendem Verzeichnis unter 27 angeführten autobiographischen Werke ausführlich erzählte, im Jahre 1911 als mir meine Überlegungen folgendes kundtaten.

Das Newtonsche Gravitationsgesetz, dem die Lehre von der Bewegung der Himmelskörper, die Mechanik des Himmels, ihr festes Fundament verdankt, ist der erste Paragraph im Gesetzbuche des Weltalls und unseres Planetensystems Diesem Paragraphen reiht sich ein zweiter Paragraph an, nicht minder wichtig und nicht weniger umfassend. Der erste Paragraph spricht von der Größe der gegenseitigen Anziehung der Weltkörper, die ihren Lauf regelt und die Planeten zu ihrem Umlauf um die Sonne zwingt, der zweite Paragraph spricht von der Ausbreitung der Strahlung der Gestirne, also auch von der wärmespendenden Kraft der Sonne. Auch diese nimmt, geradeso wie die anziehende Kraft der Sonne, mit dem Quadrat der Entfernung ab; In den Weltraum sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitend, erreichen die Sonnenstrahlen die Oberflächen der Planeten. Die Wärmemengen, die sie dabei den Planeten zuführen, hängen nicht nur von der Entfernung des betreffenden Planeten von der Sonne ab, sondern auch von dem Einfallswinkel, unter dem die Strahlen den in Betracht gezogenen Teil der Planetenoberfläche erreichen. Die Verteilung der Sonnenwärme auf den Oberflächen der Planeten lässt sich unter Berücksichtigung dieser Tatsachen durch mathematische Formeln erfassen.

Die Bestrahlung der Planeten durch die Sonne, also auch jene des uns am meisten interessierenden unter ihnen, der Erde, ist ununterbrochener Änderung unterworfen. Die Drehung der Erde um ihre Achse hat den Wechsel von Tag und Nacht zur Folge, ihre Umlaufsbewegung um die Sonne ruft den Ablauf der Jahreszeiten hervor; die gegenseitige Anziehung der Planeten ändert langsam aber stetig die Form und die räumliche Lage der Erdbahn; die Präzession der Erdachse bewirkt, dass sich die Äquinoktiallagen der Erde längs dieser veränderlichen Erdbahn verlagern, und dies alles hat den säkularen Gang der Erdbestrahlung zur unausweichlichen Folge.

Alle diese Änderungen lassen sich, dank der Sphärischen Astronomie und der Himmelsmechanik mathematisch exakt beschreiben und in ferne Zeiten Schritt für Schritt verfolgen Der Schlusseffekt der Sonnenstrahlung, der uns ganz besonders interessiert, ist der Temperaturzustand der Planetenoberflächen und der Planetenatmosphären Beim Eintritt der Sonnenstrahlen in die Atmosphärenhülle der Planeten erfährt die Energie, die in diesen Strahlen enthalten ist, mannigfaltige Umwandlungen, um schließlich im jeweiligen Temperaturzustand des Planeten und seiner Atmosphäre ihren sinnfälligen Ausdruck zu finden, ist doch die Sonnenstrahlung die einzige aktive Post im Wärmehaushalt unserer Erde und der mit einer festen Kruste bedeckten Planeten.

Die in den Atmosphärenhüllen der Planeten sich abspielenden Erscheinungen gehorchen ebenfalls wohl begründeten durch mathematische Formeln erfassbaren Gesetzen der Physik. Wenn es also gelingen würde, den Zusammenhang zwischen dem Bestrahlungszustand und dem Temperaturzustand der Planeten zu ermitteln, so wäre es möglich, aus der Stärke der Sonnenstrahlung und aus dem Mechanismus unseres Planetensystems den zeitlichen Ablauf der Temperaturerscheinungen auf den Oberflächen der Planeten mathematisch zu beschreiben und numerisch zu veranschaulichen.

In dieser exakt formulierten Fassung stand dies große kosmische Problem seit jener Zeit im Zielpunkt meiner Forschungen. Die erste Frage, die ich mir vorerst stellen musste, war, ob dieses Problem nicht von jemand anderem schon gelöst worden war. Ich überzeugte mich bald, dass dies nicht der Fall war. Alles, was mit diesem Problem im Zusammenhange stand und was ich aus der ganzen Weltliteratur darüber sammeln konnte, das waren nur einige Abhandlungen, von denen keine einzige dieses Problem in seinem oben angegebenen Umfang erfasste und von denen manche mit kardinalen Fehlern behaftet waren. Während also damals die Lehre von der Bewegung der Himmelskörper, die Mechanik des Himmels, bereits seit hundert Jahren an der ersten Stelle unter den exakten Naturwissenschaften stand, war eine mathematische Lehre von den thermischen Erscheinungen auf den Oberflächen der Planeten nicht einmal ernstlich in Angriff genommen. Ich musste mich also zunächst fragen, was die Ursache dieses Sachverhaltes sei, und fand auf diese Frage die folgende Antwort.

Die Forscher, die sich mit den thermischen Erscheinungen auf der Erdoberfläche, d. h. mit dem Klima der Erde, befassten, die Meteorologen, kümmerten sich damals noch nicht um das Klima der übrigen Planeten. Das Klima der Erde erforschend, waren sie _reine Erfahrungswissenschaftler. Sie hatten keine Veranlassung, sich mit komplizierten mathematischen Theorien zu befassen; die meisten von ihnen wären auch nicht in der Lage, dies zu tun. Man könnte es von ihnen auch gar nicht verlangen, durch den Schornstein den Weg in ein Gebäude zu suchen, dessen Pforte weit geöffnet steht. Warum den Weg über die Sonne unternehmen, um zu erfahren, was auf der Erde geschieht? Hat man nicht auf der Erde Tausende von meteorologischen Stationen errichtet, die uns über alle Einzelheiten der Temperaturerscheinungen zuverlässiger und genauer unterrichten als die vollkommenste Theorie.

Der zweite Grund, warum es niemand vor mir ernstlich unternommen hatte, eine mathematische Theorie des Klimas auf zu bauen, war wohl der, dass man bei einem derartigen Versuch sofort auf eine ganze Reihe komplizierter Probleme stoßen musste, die verschiedenen Gebieten der exakten Wissenschaften angehören, die damals voneinander scharf abgegrenzt waren.

Der dritte, vielleicht der ausschlaggebende Grund, warum sich jene Theorie nicht früher entwickeln konnte, war der Umstand, dass bis zum Jahre 1913 die Stärke der Sonnenstrahlung nicht zuverlässig ermittelt war. Wohl hatten es seit langem viele unternommen, die Intensität der Sonnenstrahlung auszumessen, aber die dabei gewonnenen Messungsergebnisse waren derart verschieden, dass man nicht genau angeben konnte, wieviel Wärme diese Strahlen in der Zeiteinheit der ihnen senkrecht exponierten Flächeneinheit zuführen , d. h. wie groß die Solarkonstante ist. So blieb in der Formel, durch die der zweite Paragraph des Gesetzbuches des Weltalls zum Ausdruck gelangt, eine wichtige Zahl, die Solarkonstante, lange unbekannt. Aus diesem Grunde war damals jede Rechnung, die darauf ausging, aus der Intensität der Sonnenstrahlen die Hauptmerkmale des Erdklimas zu ermitteln, aussichtslos gewesen.

Dies waren die Gründe, warum jenes Problem lange Zeit ungelöst, ja unbemerkt blieb, abseits gelegen an der Dreiländergrenze der Sphärischen Astronomie, der Himmelsmechanik und der Mathematischen Physik. Die Lehrkanzel der Universität in Belgrad, die ich im Jahre 1909 bestiegen hatte, umfasste alle diese wissenschaftlichen Disziplinen, die sonst an den anderen Universitäten voneinander getrennt sind. Diese Koinzidenz, die mir die Inangriffnahme der Behandlung des gestellten Problems ermöglichte, war, so zufällig sie erscheint, doch kein Zufall. Gerade deshalb, weil ich mich mit diesen Disziplinen befasste, war es mir möglich, jenes Problem zu erspähen, zu formulieren und seine Behandlung in Angriff zu nehmen.

Bald war mir folgendes klar geworden. Wenn es tatsächlich gelingen sollte, das gestellte Problem in seinem vollen Umfang zu lösen und dadurch eine mathematische Theorie zu schaffen, mittels der man die Wirkungen der Sonnenstrahlung in Raum und Zeit verfolgen könnte, so wäre man vor allem in der Lage, die wichtigsten Grundzüge des Erdklimas rechnerisch zu ermitteln. Dies allein würde, so möchte es scheinen, nicht Gott weiß was bedeuten, denn man würde bestenfalls nur das gefunden haben, was schon längst bekannt war. Aber ein derartiges Urteil wäre voreilig, denn eine mathematische Theorie des Erdklimas würde uns den ganzen Mechanismus der thermischen Erscheinungen aufdecken , von dem wir bisher nur die Schlusseffekte kannten. Sie würde uns außerdem Auskunft über die Temperaturen der hohen Luftschichten geben, bis zu denen wir noch nicht emporgestiegen sind. Sie würde noch viel weiter vordringen. Dieselbe Wärmequelle, die Sonne, die unsere Erde mit Wärme versorgt, erwärmt auch jene Planeten, die mit festen Krusten bedeckt sind. Die Ergebnisse der neuen Theorie würden auch für diese Planeten und auch für den Erdmond ihre Gültigkeit bewahren. Sie würden uns die ersten zuverlässigen Angaben über das Klima dieser fernen Welten liefern können, von dem wir vorher nichts Bestimmtes wussten. Doch selbst damit wären die Leistungen einer derartigen Theorie nicht erschöpft. Hat sie einmal die Grundzüge des gegenwärtigen Klimas der Erde erfasst, so wäre sie in der Lage, das Klima der Vorzeit zu erforschen und zu beschreiben, wo die Bahnelemente der Erde und die Neigung ihrer Drehachse, wie uns dies die Himmelsmechanik lehrt, andere gewesen sind. Mit einem Worte, die neue Theorie würde uns ermöglichen, die Grenzen unserer direkten Wahrnehmungen weit zu überschreiten.

Diese Betrachtungen bildeten den Leitgedanken meiner daran sich anschließenden langjährigen Arbeit, deren Ergebnisse nach und nach in einer Reihe von Abhandlungen und Werken ihre Veröffentlichung fanden. Ein Verzeichnis dieser Schriften befind et sich am Schlusse des vorliegen Vorwortes. Die in dieses Verzeichnis eingetragenen Schriften sind nach dem Datum ihrer Fertigstellung und nicht nach dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung geordnet; die durch Sperrschrift gekennzeichneten Werke bilden zusammenfassende Darstellungen der bis zu dem Jahre 1920 bzw. 1930 und 1938 sichergestellten Ergebnisse meiner Arbeit; sie veranschaulichen die wichtigsten Etappen der Erforschung des in der oben angegebenen Richtung beschrittenen neuen Wissensgebietes. Aus diesem stufenförmigen Aufbau ist schließlich das hier zum Abschluss gebrachte Lehrgebäude entstanden.

Zum besseren Verständnis des vorliegenden Werkes erscheint es notwendig, die wichtigsten Phasen seiner Entstehung hier zu überblicken.

In meinem während des Weltkrieges in der Gefangenschaft geschriebenen Werke "Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par La radiation solaire", das auch die Ergebnisse der im Verzeichnis unter 1 bis 6 angeführten Abhandlungen beinhaltet, wurden die wichtigsten Teile des gestellten Problems gelöst, wodurch das begonnene Lehrgebäude seine festen Grundmauern erhielt, auf denen man weiter bauen konnte. Jenes Werk gliedert sich i n zwei Teile, der erste umfasst die Theorie, der zweite deren Anwendungen, die sich auf drei verschiedene Gebiete erstreckten. Das erste derselben umfasste die mathematische Erforschung und Beschreibung des gegenwärtigen Bestrahlungszustandes und des daraus sich ergebenden solaren Klimas der Erde, das zweite die säkularen Variationen der Erdbestrahlung und deren Effekte, das dritte die Erforschung der thermischen Erscheinungen auf den Oberflächen der Planeten.

Die in meinem Erstlingswerke auf dem dritten der drei auf gezählten Anwendungsgebiete durchgeführten Untersuchungen zeichneten sich durch ihre damalige Aktualität aus und schienen eine Zeit lang das wichtigste Ergebnis meines Buches zu sein, weil im Augenblicke seiner Veröffentlichung die Frage nach der Bewohnbarkeit der Planeten und namentlich jener des Planeten Mars im Blickpunkte der astronomischen Forschung stand. Die in meinem Werke geschaffene Theorie ermöglichte mir tatsächlich, nicht nur jene Wärmemengen zuverlässig zu berechnen, die im Laufe eines Marsjahres den verschiedenen Breiten seiner Oberfläche zu gestrahlt werden, sondern auch die zugehörigen jährlichen Temperaturen dieser Breiten zu ermitteln. Aus diesem Resultate ergab sich eine mittlere Temperatur der untersten Luftschlicht des Planeten von -17 °Celsius. Durch dieses Ergebnis, das bald die Aufmerksamkeit der Astronomen auf sich lenkte, wurde die damals weitverbreitete Ansicht von der Bewohnbarkeit dieses Planeten durch höher organisierte Lebewesen endgültig zerstört. Auch die von den amerikanischen Astronomen fünf Jahre nach der Veröffentlichung meines Werkes durchgeführten Messungen der von der Marsoberfläche zu uns gelangenden Strahlung bestätigten die Ergebnisse meiner Berechnungen vollauf.

In meiner "Théorie mathématique" wurden auch die Temperaturverhältnisse auf der Oberfläche des Merkurs und jener des Erdmondes einer mathematischen Untersuchung unterworfen, die durch den Umstand begünstigt, dass diese beiden Himmelskörper keine atmosphärische Hülle besitzen, zu numerischen Ergebnissen führte. Was den Planeten Venus anbelangt, konnte in Unkenntnis seiner Rotationsdauer und der Lage seiner Drehachse nur die obere Grenze der Mitteltemperatur seiner untersten Atmosphärenschicht festgelegt werden, die ein organisches Leben auf diesem Planeten nicht ausschließt.

Diese Ergebnisse meiner "Théorie mathématique", die in dem ausführlichen Bericht Schoenberg's "Über die Temperaturen der Planeten. Physikalische Zeitschrift>. 26. Jahrgang, 1925" ihre Würdigung fanden und jene der beiden im nachstehenden Verzeichnis unter 12 und 16 an geführten Abhandlungen, die sich mit dem thermischen Aufbau der Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun und jenem der Uratmosphäre der Erde befassen, habe ich, wie dies in seinem Titel angedeutet, nicht in den Rahmen des vorliegenden Werkes einbeziehen können, weil dadurch dessen Umfang ein viel zu großer geworden wäre, denn bald nach der Veröffentlichung meines Erstlingswerkes erweiterte sich das Anwendungsgebiet der darin niedergelegten Theorie ganz gewaltig, was einen·weiteren Ausbau derselben nach sich zog. Dazu kam es auf folgende Weise.

Die Ergebnisse meiner "Théorie mathématique" lenkten auf sich die Aufmerksamkeit des großen deutschen Klimatologen Wladimir Köppen, der die Tragweite dieser Theorie richtig erkannte. Er arbeitete damals mit seinem Schwiegersohne Alfred Wegener an dem Werke "Die Klimate der geologischen Vorzeit" und gedachte darin meine Theorie zu verwerten. Nach kurzem Briefwechsel luden mich beide Forscher zur Mitarbeit an ihrem Werke ein. Diese Einladung freudig annehmend, überdachte ich, bevor ich an die Ausarbeitung des für ihr Werk bestimmten Beitrages schritt, ob es nicht möglich wäre, die in der "Théorie mathématique" mitgeteilte Methode der Darstellung des säkularen Ganges der Erdbestrahlung zu vervollkommnen. Die gelang mir durch die in meiner im nachstehenden Verzeichnis unter 8 angeführten Abhandlung mitgeteilten Überlegungen, aus denen durch die Einführung der kalorischen Jahreszeiten eine einwandfreie Methode zur Darstellung des säkularen Bestrahlungsganges hervorging, die ich mit jeder weiteren Veröffentlichung über diesen Gegenstand verfeinerte, um ihr schließlich ihre im Kapitel XV dieses Werkes bis in alle Einzelheiten ausgearbeitete endgültige Form zu geben.

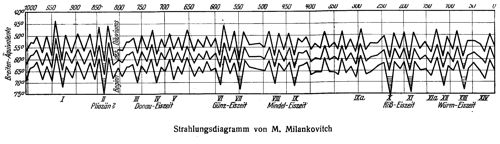

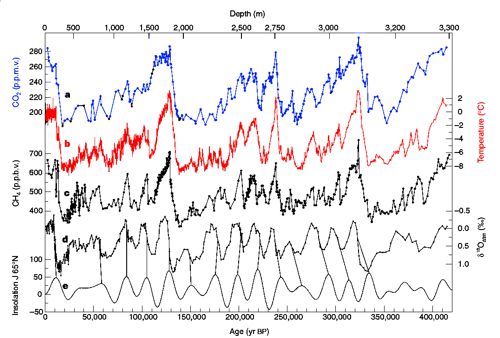

Diese Methode wandte ich an, um auf Wunsch von Köppen die säkularen Änderungen zu berechnen, die die sommerliche Bestrahlung der geographischen Breiten von 55° bzw. 60° und 65° nördlich während der letztverflossenen 650 Jahrtausende erfahren hat. Dabei beschränkte ich mich darauf, nur die Amplituden dieser Veränderungen zu berechnen, stellte das Ergebnis der Rechnung durch Zackenlinien dar und schickte dieses Graphikon mit den erforderlichen Erläuterungen anfangs des Jahres 1923 an Köppen, der diesen Beitrag seinem und Wegeners Werke einverleibte. Ich aber musste mich unverzüglich an deren wissenschaftlichen Problem zuwenden. Im Mai 1923 tagte in Konstantinopel der Kongress der orthodoxen orientalischen Kirchen, der sich mit der Reform des julianischen Kalenders, der damals bei diesen Kirchen im Gebrauch stand, befassen sollte. Ich hatte die Ehre als bevollmächtigter Delegierte der serbischen orthodoxen Kirche und der königlichen Regierung an diesem Kongress teil zu nehmen und die Genugtuung, mein auf die Kalenderreform sich beziehenden Vorschläge von diesem Kongress angenommen zu sehen, wodurch der neue Kalender der orientalischen Kirchen geschaffen wurde, worüber ich in den im nachstehenden Verzeichnis unter 9 und 10 eingetragenen Schriften berichtete und worüber im Kapitel VIII dieses Werkes ebenfalls die Rede sein wird. Im Jahre 1924 wurde das Köppen-Wegenersche Werk "Die Klimate der geologischen Vorzeit" veröffentlicht. Eines der wichtigsten Ergebnisse desselben war, dass in meinem Strahlungsdiagramm den Ablauf des Eiszeitalters erkannte, wodurch die auf zuverlässiger astronomischer Grundlage beruhende Chronologie dieses Zeitalters geschaffen wurde, wie ich dies in meiner im nachstehenden Verzeichnis unter 11 angeführten akademischen Antrittsrede wie folgt berichten konnte.

Unser bürgerliche und kirchliche Kalender ist seinem Wesen nach nichts anderes als eine Abzählung der Himmelserscheinungen. In seinen Elementen, dem Tag, dem Monat und dem Jahr, spieg eln sich die kosmischen Erscheinungen, die Drehung der Erde, der Umlauf des Mondes und die Umkreisung der Sonne durch die Erde, wider. Geradeso verhält es sich mit dem durch die Strahlungskurven geschaffenen Kalender des Eiszeitalters. In ihm spiegeln sich die kosmischen Erscheinungen höherer Kategorie wider, die oszillierenden Schwankungen der Ekliptik-Schiefe und der Exzentrizität der Erdbahn und der Umlauf des Perihels. Die Ungleichheit und die Unregelmäßigkeit dieser Erscheinungen ist es, die die äußerst komplizierten, aber rechnerisch zuverlässig Schritt für Schritt verfolgbaren Schwankungen der Erdbestrahlung verursachen, die ihrerseits derartig tiefe Spuren im Antlitz der Erde hinterlassen hatten, dass man in der Lage ist, diese Spuren astronomisch zu datieren.

Durch das Köppen-Wegenersche Werk haben meine Strahlungskurven eine große Publizität erlangt und sind, wie dies im Kapitel XXI berichtet werden wird, zum Ausgangspunkt an derer grundlegender Arbeiten der Klimatologen und Geologen geworden. Als bald darnach W. Köppen in Verein mit R. Geiger an die Ausgabe seines groß angelegten fünfbändigen Handbuches der Klimatologie schritt, übertrug er mir die Ausarbeitung des Einleitungsartikels (Band 1, Teil A) dieses Handbuches, der den Titel "Mathematische Klimalehre und Astronomische Theorie der Klimaschwankungen" erhielt und 1930 veröffentlicht wurde. Dieses Buch, in dem auch die Ergebnisse meiner inzwischen erschienenen, im nachstehenden Verzeichnis unter 13 und 14 angeführten Abhandlungen berücksichtigt wurden, bildet die zweite zusammenfassende Darstellung meiner bis zu jenem Zeitpunkt auf diesem Gebiete vollführten Forschungen. In demselben bildet nur der Planet Erde mit seinem gegenwärtigen und vorzeitlichen Klima den Gegenstand der Behandlung, wodurch die Richtung angedeutet erscheint, in der sich das neue Wissensgebiet weiter entwickeln sollte. In dieser Richtung weist das Buch einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der "Théorie mathématique" auf, weil darin die mathematische Theorie des gegenwärtigen Erdklimas, die mathematische Klimalehre, durch die vollständige Lösung ihrer Grundprobleme zu einem abgeschlossenen Lehrgebiet der exakten Wissenschaften geworden ist. Auch die astronomische Theorie der Klimaschwankungen erhielt in diesem Buche ihre festen Umrisse und führte zur numerischen Berechnung dieser Schwankungen. Die in diesem Buche enthaltene vielzahlige Tabelle stellt eine ausführliche, in mathematischer Sprache verfasste Geschichte der Erdbestrahlung der letztverflossenen 600 Jahrtausende dar.

Noch während der Niederschrift der "Mathematischen Klimalehre" erweiterte sich mein Arbeitsgebiet durch neue Probleme, die mit den in jenem Buche behandelten in enger Beziehung standen. Ende des Jahres 1927 erhielt ich von B. Gutenberg die Einladung zur Mitarbeit an seinem auf zehn Bände vorgesehenem "Handbuch der Geophysik". Ich war selbstverständlich gern bereit, dieser ehrenden Aufforderung zu entsprechen, war jedoch wegen der bereits übernommenen Verpflichtungen nicht in der Lage, auf die von Gutenberg vorgesehenen Termine für die Ablieferung der mir zugedachten Beiträge einzugehen. Gutenberg kam mir aber weitgehend entgegen. Er erklärte sich bereit, die Einordnung des Materiales in die einzelnen Bände des Handbuches und die Termine ihrer Veröffentlichung derart umzuändern, dass meine Mitarbeit ermöglicht werde und nahm alle meine diesbezüglichen Vorschläge verständnisvoll an. Einer dieser Vorschläge ging dahin, dem ersten Band den Titel zu geben "Die Erde als Planet" und darin jene Fragen zu behandeln, die diesen höheren Standpunkt der Geophysik zum Ausdruck bringen. Ich übernahm es für diesen Band drei von einander getrennte Abschnitte zu liefern: "Stellung und Bewegung der Erde im Weltall", "Drehbewegungen der Erde" und "Säkulare Polverlagerungen". Die Fertigstellung der zwei ersten Abschnitte bereitete mir keine Schwierigkeiten, betreffen sie doch klassische Probleme der Himmelsmechanik, die ich mit dem modernen Werkzeug der Vektoranalysis bearbeitend bald nach der Veröffentlichung meiner "Mathematischen Klimalehre" fertigstellte und dem Herausgeber des Handbuches einlieferte, der sie unverzüglich dem Drucke übergab. Anders war es mit den "Säkularen Polverlagerungen". In dieser geophysisch sehr wichtigen Fragestanden damals die Lehren der beschreibenden Naturwissenschaften und jene der exakten Wissenschaften in schroffem Gegensatze, Während die beschreibenden Wissenschaften untrügliche Belege dafür besaßen, dass während der Vorzeit die Lage der Pole auf der Erdoberfläche eine andere gewesen war als heute, stand die exakte Wissenschaft dieser Erscheinung ratlos gegenüber. Der Begriff der Pole ist ein solcher der Mechanik, die Pole veranschaulichen die Durchstoßpunkte der Drehachse der Erde mit deren Oberfläche. Die Drehbewegung der Erde muss den Gesetzen der Mechanik gehorchen. Diese Wissenschaft war, wie es aus meinem vorangehen den Artikel folgte, tatsächlich in der Lage, alle bisher astronomisch festgestellten Eigentümlichkeiten dieser Drehbewegung, die Präzession, die astronomische und die freie Nutation der Erdachse auf das befriedigendste zu erklären und zu beschreiben, aber ihre Lehren waren nicht imstande, eine Ursache für größere Verlagerungen der Drehpole der Erde anzugeben und deren Mechanismus zu erklären. Ich unternahm also mit meinem Artikel, diese ganze Frage noch einmal zu überprüfen und zu klären. Es ergab sich dabei, dass die Ursache, warum alle früheren Versuche fruchtlos geblieben sind, darin zu erblicken ist, dass man bei jenen theoretischen Untersuchungen der Drehbewegungen der Erde nicht alle Eigentümlichkeiten des Erdkörpers in Rechnung gestellt hatte. Der Bau der Erde ist viel komplizierter als es früher die Theoretiker bei ihren Untersuchungen vorausgesetzt halten. Es hat sich auch hier abermals gezeigt, dass die gegenwärtige Trennung der Wissenschaften in ihre Spezialgebiete für manches neue Problem nachteilig ist und man bei Stellung eines solchen Problems gezwungen ist, vorerst einen Brückenschlag zwischen zwei solchen Gebieten zu bewerkstelligen. Ich musste also, bevor ich mich an die Lösung des gestellten Problems wagen konnte, als Himmelsmechaniker in die Schule der Geophysiker mich begeben Hier war mein Lehrer A1fred Wegener. Das Studium seiner wissenschaftlichen Arbeiten und die mehrfachen Unterredungen, die ich mit ihm gepflogen hatte, haben mich mit geophysikalischen Tatsachen vertraut gemacht, die sonst einem Mathematiker und Himmelsmechaniker wenig geläufig sind. Diese Gespräche haben mir nicht nur die grundlegende Bedeutung des Polverlagerungsproblems offenbart, sondern mich zu neuen Anschauungen über die Beschaffenheit des Erdkörpers geführt, die sich in der Folge als fruchtbringend erweisen sollten. Erst als ich mich mit dem Aufbau der Erdkruste und namentlich mit der isostatischen Lagerung der Kontinentalschollen auf ihrer gegen langandauernde Kräfte nachgiebigen Unterlage vertraut machte, konnte ich das Problem fest anpacken und beweisen, dass die durch die im Tauchgleichgewicht gebetteten und aus ihrer Unterlage hervor ragenden Kontinentaltafeln verursachte dynamische Asymmetrie des Erdkörpers eine langsam vor sich gehende, aber unaufhaltsame Verschiebung der Sialdecke der Erde auf ihrer nachgiebigen Unterlage, also eine säkulare Verlagerung der Erdpole zur Folge haben muss. Die weitere Untersuchung ergab, dass diese Verlagerung der Pole längs der orthogonalen Trajektorie des Trägheitsfeldes dieser Sialdecke vor sich gehen muss. Dadurch wurde das grundlegende Theorem hinsichtlich der Polverlagerung gewonnen , das man in der Literatur mit meinem Namen bezeichnete und aus dem sich alle weiteren Einzelheiten dieser Erscheinung ableiten und mathematisch darstellen ließen.

Durch die Ableitung dieses Theorems, das in meiner im nachstehenden Verzeichnis unter 19 angeführten Abhandlung seine erste Veröffentlichung fand, wurde das mir vom Herausgeber des "Handbuches der Geophysik" zur Behandlung zugewiesene Problem im Prinzip gelöst. Zur weiteren Behandlung dieses Problems blieb aber keine Zeit mehr übrig, weil der Herausgeber die sofortige Drucklegung meines bis zu diesem Stadium gediehenen Beitrages wünschte. Wir vereinbarten also, dass die weitere Behandlung der Polverlagerungsfrage in meinem für den neunten Band des Handbuches vorgesehenem Beitrage "Astronomische Mittel zur Erforschung der erdgeschichtlichen Klimate" durchgeführt werden möge und so geschah es. Die Drucklegung dieses letzten Beitrages verzögerte sich durch den inzwischen heran gebrochenen wirtschaftlichen Niedergang beträchtlich und erfolgte erst im Juli 1938. Ich hatte aber keine Ursache, mich über diese Verzögerung zu beklagen, denn dadurch habe ich Zeit gewonnen, mehrere wichtige Fragen meines Forschungsgebietes zu kläre n und zu lösen. Die geschah in einer Reihe von Abhandlungen, die in den Jahren 1932 bis 1937 veröffentlicht wurden und die im nachstehenden Verzeichnis unter 21, 22, 23, 24, 25 und 28 angeführt sind.

Die fünf ersten dieser Abhandlungen betrafen das Polverlagerungsproblem. In denselben wurde die Differentialgleichung der Polverlagerung integriert, d. h. die analytische Gleichung der Polbahnkurve abgeleitet. Mit Hilfe dieser Gleichung konnte dann an die numerische Berechnung der aus der Konfiguration der Kontinente sich ergebenden säkularen Bahnen der beiden Erdpole geschritten und das Ergebnis der Rechnung mit den Dokumenten der Erdgeschichte verglichen und beglaubigt werden. Auch eine neue von den Polfluchtkräften ausgehende Ableitung der Grundgleichung der säkularen Polverlagerungen konnte als ein weiterer Beleg für die Richtigkeit dieser Gleichung geliefert werden.

Nicht minder wichtig waren die Ergebnisse meiner Forschungen über die Auswirkungen des säkularen Ganges der Erdbestrahlung, die ich in meiner im nachstehenden Verzeichnis unter 28 angeführten Abhandlung veröffentlichte. Das wichtigste derselben betraf die Frage, ob der durch die Veränderlichkeit der astronomischen Elemente hervorgerufene Bestrahlungsgang der Erde, an dessen durch die Rechnung sich ergebenden Rhythmus nicht mehr zu zweifeln war, ausreichend sei, um auch die größten klimatischen Schwankungen des Quartärs in ihrem vollem Umfang zu erklären. Manche Gelehrte bezweifelten dies, und es war deshalb wünschenswert, meine Berechnungen des säkularen Ganges der Erdbestrahlung durch die Ermittlung der klimatischen Effekte dieses Ganges zu vervollständigen, um zu sehen, wie groß diese Effekte gewesen sind. Einen Schritt in dieser Richtung habe ich bereits in meiner "Mathematischen Klimalehre" gemacht, aber den entscheidenden erst in den "Neuen Ergebnissen der astronomischen Theorie der Klimaschwankungen" vollführt. Da bei ging ich von der mathematischen Analyse des Zusammenhanges zwischen der Höhenlage der Schneegrenze und der zugehörigen dem kalorischen Sommerhalbjahr entsprechenden Strahlungsmenge aus, und fand, dass jeder Veränderung dieser Menge von einer kanonischen Einheit eine Verschiebung der Schneegrenze von einem Meter entspricht. Ich fand nachträglich, dass dasselbe Resultat auch aus dem in der "Mathematischen Klimalehre" abgeleiteten Zusammenhang zwischen Bestrahlung und Temperatur zwangläufig folgt.

Auf Grund dieses Ergebnisses konnte der wichtigste klimatische Effekt des vorzeitlichen Ablaufes der Erdbestrahlung, die dadurch hervorgerufenen Verschiebungen der Schneegrenze, erfasst werden: man hatte die in meinen Tabellen mitgeteilten Zahlen, die die Änderungen der sommerlichen Bestrahlung der einzelnen geographischen Breiten in kanonischen Einheiten wiedergeben, einfach als Meter zu deuten, um die zugehörigen Verschiebungen der Schneegrenze zu erhalten. Da bei bedeutet das Vorzeichen + die Verschiebung der Schneegrenze nach oben, das Zeichen - die Verschiebung nach unten. Dadurch haben jene Tabellen einen mit der Hand erfassbaren klimatologischen Inhalt erhalten.

Die derart gedeuteten Tabellen der Erdbestrahlung zeigen, dass die durch die Änderungen dieser Bestrahlung an Ort und Stelle hervorgerufenen Verschiebungen der Schneegrenze genügend mächtig gewesen sind, um deutliche Spuren zu hinterlassen, also den säkularen Bestrahlungsgang der Erde auf ihrem Antlitz zu markieren, aber nicht ausreichend waren, um die großen Vereisungen der Vorzeit in ihrem vollem Umfang hervorzurufen. Zu diesem vollem Ausmaß der Vereisungen war ein weiterer klimatischer Faktor erforderlich. Um diesen Faktor zu entdecken und mathematisch zu erfassen, musste noch ein letzter, dem Ziele führende Schritt gemacht werden, zu dem mich folgende Überlegungen führten.

Sind wir imstande, rechnerisch zu verfolgen, wie sich die Schneegrenze im Laufe der Vorzeit nach oben bzw. nach unten verschoben hatte, so sind wir dadurch in die Lage versetzt, auch jene Änderungen rechnerisch zu verfolgen, die die polaren Eiskalotten während der Vorzeit Erfahren hatten. Diese schneeweißen Polarkappen besitzen ein sehr hohes Reflexionsvermögen, weshalb sie einen namhaften Teil der ihnen zu gestrahlten Wärmemengen in den Weltraum zu rückweisen, der dadurch für den Wärmehaushalt der Erde verloren geht. Vergrößert sich also durch die säkulare Verschiebung der Schneegrenze nach unten die mit Eis und Schnee bedeckte Kalotte der in Betracht gezogenen Hemisphäre der Erde, so wird durch das vergrößerte Reflexionsvermögen dieser Hemisphäre ihre nutzbare Bestrahlung vermindert, und daraus resultiert eine weitere, sekundäre Verschiebung der Schneegrenze nach unten.

Es handelte sich also darum, auch dies durch das veränderte Reflexionsvermögen hervorgerufene Verschiebung der Schneegrenze mit ihrer primären Ursache, dem Gang der Erdbestrahlung, in Beziehung zu bringen und mathematisch zu erfassen. Ich bemühte mich bereits in meiner "Mathematischen Klimalehre" diesbezügliche Berechnungen durchzuführen, stieß aber dabei auf Schwierigkeiten, die davon herrührten, dass ich keine verlässliche numerische Angabe darüber besaß, welcher Bruchteil der Wärmestrahlung der Sonne von der mit Schnee bzw. mit Eis bedeckten Flächeneinheit in den Weltraum zurückreflektiert wird. Eine erfolgversprechende Berechnung wäre ohne eine diesbezügliche Angabe nicht möglich gewesen, und eine solche konnte nur durch systematische Forschungen in schneebedeckten Gebieten der Erde gewonnen werden, was aber damals noch nicht geschehen ist. Ich musste also mein im Sinne gehabtes Vorhaben aufgeben bis derartige Messungen durchgeführt wären.

Ich habe, und hier hatte ich, so wie es auch mit der Ermittlung der Solarkonstante der Fall gewesen ist, wieder Glück - nicht lange warten müssen lm Sommer des Jahres 1933 erhielt ich aus Paris eine wissenschaftliche Arbeit des Herrn Joseph Devaux, in der dieser junge Gelehrte, der bald nach her bei einer Forschungsreise in die polaren Gegenden seinen Tod fand, die Ergebnisse seiner auf den Gletschern der Pyrenäen und den Alpen und in Grönland durchgeführten Untersuchungen über das Reflexionsvermögen dieser Schneebedeckungen bekannt gab. In dieser Abhandlung fand ich die für die Durchführung meiner Berechnungen erforderliche zuverlässig ermittelte numerische Angabe. Ich konnte also meine Berechnungen auf einer gesicherten Basis durchführen.

Die Berechnungen, die ich nach Veröffentlichung meines im nachstehenden Verzeichnis unter 26 angeführten Lehrbuches der Mechanik des Himmels durchführte und in meinen "Neuen Ergebnissen" veröffentlichte, ergaben, dass der mit Berücksichtigung des veränderlichen Reflexionsvermögens der Erde berechnete vorzeitliche Gang der Erdbestrahlung vollkommen ausreicht, um auch die größten klimatischen Änderungen des Quartärs in ihrem volle m Umfang zu erklären. Die abkühlende Wirkung der zeitweilig verbreiterten Eiskalotten der Erde gesellte sich als sekundärer Effekt dem säkularen Gange der Erdbestrahlung hinzu, denn sie war durch diesen Gang hervorgerufen. Deshalb weisen die neuen, mit Berücksichtigung dieses Effektes ermittelten Strahlungskurven den selben Rhythmus wie die früher berechneten auf, und zeichnen sich nur durch ihre größeren Ausschläge aus. Aus diesem Grunde hat mein Kalender des Eiszeitalters auch weiterhin seine Gültigkeit behalten, nur sind darin die großen Ereignisse der Vorzeit, ähnlich den Feiertagen des bürgerlichen Kalenders, mit fetten Buchstaben eingetragen.

Als ich die endgültige Niederschrift meines letzten Beitrages für das "Handbuch der Geophysik" der "Astronomischen Mitteln zur Erforschung der erdgeschichtlichen Klimate", in Angriff nahm, waren alle noch offengebliebenen Fragen vollständig gelöst. So konnte ich diese Veröffentlichung als den Schlussstein meiner Forschungen auf dem Gebiete der Erdgeschichte betrachten und in meinen zwei Vorträgen, die ich Ende des Jahres 1937 an den Universitäten in Prag und Brünn hielt und die im nachstehenden Verzeichnis unter 30 angeführt sind, erklären, dass ich damit meine Arbeit auf diesem Gebiete· als abgeschlossen betrachte. Bald nachher sah ich aber ein, dass mein Lebenswerk damit nicht vollendet war und ich ihm noch weitere Arbeitsjahre widmen müsse.

Die Mechanik des Himmels war eine der beiden Grundmauern, auf denen das vor mir vor vielen Jahren begonnene Lehrgebäude errichtet stand. Ihre Lehren für den Aufbau dieses Gebäudes benützend, habe ich gesehen, dass nur ein besonderer Teil derselben für Probleme, mit denen ich mich befasste, in Betracht kommt, wie sich dies aus verschiedenen Zielen der Astronomie und jenen der Geophysik naturgemäß ergibt. Für den Astronomen ist unsere Erde der Standort, von dem aus er die Himmelserscheinungen erforscht, und das Bezugssystem, auf das er die mathematische Beschreibung dieser Erscheinungen bezieht; für den Geophysiker bildet die Erde das einzige Objekt seiner Untersuchungen. Für den Astronomen sind alle Himmelserscheinungen von Interesse, für den Geophysiker nur jene, die den Lebenslauf der Erde und ihrer Welt beeinflussen. Bei meinen Untersuchungen ward mir die Aufgabe zu teil, die die Geschicke der Erde betreffenden Lehren der Himmelsmechanik aus dem umfangreichen System dieser Wissenschaft herauszuschälen, um sie bei meinen Forschungen zu benützen. Bei dieser Auslese habe ich die Beobachtung gemacht, dass manche von diesen Lehren in den Werken über Himmelsmechanik stiefmütterlich behandelt erscheint und dem ausübenden Astronomen nicht genügend geläufig ist. Den auf dem Gebiete der beschreibenden Wissenschaften tätigen Forschern blieben diese Lehren größtenteils unzugänglich. Darüber belehrten mich die Einwände, die man seitens einiger dieser Forscher gegen meine Theorie erhoben hat. Alle ihre Einwände rührten, wie man im sechsten Abschnitt deutlich sehen wird und wie es sich aus meinem im nachstehenden Verzeichnis unter 32 angeführten und im § 113 wiedergebenden Referat ebenfalls ergeben hat, davor her, dass keiner der erwähnten Forscher genügende Kenntnisse der exakten Wissenschaft besaß, um eine astronomische Theorie begutachten zu können· Dies alles überzeugte mich, dass meine Theorie erst dann ein in sich abgeschlossenes und auch den beschreibenden Wissenschaften zugängliches Lehrgebiet bilden wird, wenn ich sie durch die für die Geophysik in Betracht kommenden Lehren der Himmelsmechanik ergänze. Einen ersten Schritt in dieser Richtung habe ich bereits in meinen drei im nachstehend en Verzeichnis unter 17, 18 und 20 angeführten Artikeln des "Handbuches der Geophysik" getan, um die damit begonnene Arbeit erst durch das vorliegende Werk zu vollenden. Darüber möchte ich folgendes vorausschicken.

Die für meine Theorie wichtigen Lehren der Himmelsmechanik betreffen die säkularen Störungen der Planeten und die Drehbewegungen der Erde. Bei der Neubearbeitung der Theorie der säkularen Störungen, die ich in meiner im nachstehenden Verzeichnis unter 31 angeführten Abhandlung einleitete und hier zu Ende führte, bin ich durch Einführung vektorieller Elemente eigene Wege gegangen und habe derselben eine für ihre Anwendungen zweckmäßigere Form gegeben, ohne dadurch die Endergebnisse der klassischen Theorie zu ändern. Die Theorie der Drehbewegungen der Erde, die ich hier in der ihr von mir in dem gleichbetitelten Handbuchartikel gegebenen Form wiedergebe, habe ich durch die Ergebnisse meiner Untersuchungen über die säkularen Wanderungen der Pole wesentlich erweitern können.

Mit dem allgemeinen Problem der Drehbewegung der Himmelskörper haben sich auch meine beiden Kollegen, Professoren der Belgrader Universität A. Bilimovitch und W. Jardetzky, erfolgreich befasst. W. Jardetzky hat sich dabei mit dem zonalen Drehbewegungszustand der Himmelskörper, den auch unsere Erde einst durchgemacht hat und der möglicherweise noch nicht ganz ausgeklungen ist, sehr eingehend beschäftigt. Seine diesbezüglichen Untersuchungen hat er in seinem Werke "Recherches mathematiques sur l'evolution de la Terre", das ebenfalls als Veröffentlichung der königlich serbischen Akademie erschienen ist, zusammengefasst und dadurch die auf ein Jahrzehnt auf diesem Gebiet der Himmelsmechanik sich erstreckende Arbeit unserer Belgrader Schule zu eine m schönen Abschluss gebracht. Als ich die für das Verständnis meiner Theorie erforderlichen Lehren der Himmelsmechanik vervollständigte und in der hierzu entsprechenden Form zu einem Ganzen zusammenfügte, führte mich eine Um schau über das bis dahin geleistete zu neuen Entschlüssen, die durch folgende Überlegungen veranlasst wurden.

Im Frühjahr 1938 war meine Abhandlung "Neue Ergebnisse der astronomischen Theorie der Klimaschwankungen" erschienen und ich hatte noch nicht Zeit gefunden, Sonderabdrücke dieser Abhandlung an meine engere Fachgenossen zu versenden, setzte, wohl durch eine in der Meteorologischen Zeitschrift erschienene und von W. Wundt herrührende Besprechung derselben ausgelöst, eine rege Nachfrage nach dieser Arbeit ein. In rascher Folge erhielt ich Briefe auch aus außereuropäischen Ländern, aus Nord- und Südamerika, aus Südafrika und aus Asien, in denen ich um die Übersendung dieser Abhandlung ersucht wurde. Mit 50 Exemplaren, die ich hatte, konnte ich nicht alle diese Wünsche befriedigen. Dies überzeugte mich, dass das Interesse an meiner Theorie rege geblieben ist. Dies bewies mir auch der Umstand, dass im Laufe desselben Jahres meine "Mathematische Klimalehre" ins russische übersetzt und 1939 in 4000 Exemplaren gedruckt worden ist. Ich dachte also darüber nach, wie ich den durch die vorstehenden Begebenheiten mir zur Kenntnis gebrachten Wünschen am besten nachkommen könnte. Meine beiden die Theorie der erdgeschichtlichen Klimate ausführlich behandelnden Schriften ergänzen sich gegenseitig. Der räumliche Umfang meiner "Astronomischer Mittel" wurde schon im Jahre 1927, lange Zeit vor Inangriffnahme dieser Arbeit, festgelegt. Damals ahnte ich nicht, dass sich dieser Rahmen durch die inzwischen erfolgte Lösung neuer Probleme als zu eng erweisen sollte. Aus diesem Grunde und obwohl mir der Herausgeber in entgegen kommender Art ausnahmsweise erlaubt hat, den vorgesehenen Umfang meines Beitrages zu überschreiten, bildet diese Veröffentlichung keine zusammenfassende Darstellung meiner Forschungsergebnisse, sondern nur eine Ergänzung meiner "Mathematischen Klimalehre". Es ist aber zu berücksichtigen, dass diese beiden Veröffentlichungen, von denen die erste einen Bestandteil des fünfbändigen "Handbuches der Klimatologie", und die zweite einen solchen des zehnbändigen "Handbuches der Geophysik" bildet, einzelnen Forschern schwer zugänglich sind, weil selbst nur wenige der wissenschaftlichen Anstalten diese beiden viel bändigen Sammelwerke besitzen. Alle diese Erwägungen führten mich zum Entschluss, an eine vollständige zusammenfassende Darstellung meines Lebenswerkes zu schreiten.

Dies ist der Werdegang meines neuen Werkes, in dem alle wichtigsten Ergebnisse meiner Forschungen über das Klima der Gegenwart und der Vorzeit mit ihren himmelsmechanischen Grundlagen vereinigt, erweitert und vervollständigt erscheinen und ein zusammenhängendes Ganze bilden, zu dessen vollem Verständnis nur die Kenntnisse der höheren Mathematik und der Vektoranalysis erforderlich sind. Die ersten drei Abschnitte des Werkes sind jenen Grundlagen, also den aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz sich ergebenden Konsequenzen und den für meine Theorie ebenfalls wichtigen Lehren der Sphärischen Astronomie gewidmet, die übrigen drei Abschnitte betreffen die aus dem Bestrahlungsgesetz sich ergeben den Schlussfolgerungen. In dieser Zweiteilung gelangt der Leitgedanke aller meiner Forschungen zum sinnfälligen Ausdruck.

Aus diesem Werdegang meines Werkes und aus seinem soeben gekennzeichneten Inhalt ergibt sich auch die Sonderstellung, die das Werk im System der Wissenschaften einnimmt. Die Hauptergebnisse des Werkes sind, wie es seine programmatische Grundidee forderte, ohne Zuhilfenahme irgend welcher Hypothesen aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz und aus dem Bestrahlungsgesetz gewonnen worden. Wo es notwendig war, sich auch anderer Doktrinen der Naturwissenschaft zu bedienen, so waren es nur wohl begründete Gesetze der Physik oder anerkannte Lehren der Geophysik. Deshalb gehört das Werk ganz und gar dem Gebiet der exakten Wissenschaften an.

Bei der Berechnung des säkularen Ganges der Erdbestrahlung, der im vorliegenden Werke durch die umfangreiche Tabelle XXV zur vollständigen numerischen Darstellung gebracht wurde, habe ich nur von dem Newtonschen Gravitationsgesetz und von dem Bestrahlungsgesetz Gebrauch machen müssen. Diese beiden Gesetze gehören zu den exaktesten Gesetzen unserer heutigen Naturwissenschaft, weshalb der Berechnung jener Tabelle der Charakter ein es astronomischen Kalküls zukommt. Mit denselben Hilfsmitteln, mit denen man die Zeitpunkte der während der Vorzeit stattgefundenen Sonnen- und Mondfinsternisse zu berechnen pflegt, erscheinen hier die Epochen der einzelnen Phasen des säkularen Ganges der Erdbestrahlung ermittelt. Weil man das Ergebnis der Berechnung der stattgefundenen Finsternisse als Kanon der Finsternisse zu bezeichnen gewöhnt ist, kann man das Ergebnis meiner Berechnungen als Kanon der Erdbestrahlung bezeichnen. Dies rechtfertigt den Haupttitel, den ich meinem Werke gegeben habe. Die ersten zwanzig Kapitel dieses Werkes geben diesen Kanon mit allen seinen theoretischen Grundlagen wieder.

Die letzten drei Kapitel des Werkes sind den Anwendungen dieses Kanons auf das Eiszeitenproblem gewidmet, wie dies im Untertitel des Werkes angegeben ist. Die Anwendungen, die meine Strahlungskurven seitens der Klimatologen und der Geologen erfahren haben, sind zahlreich: ich habe in meinem Buche über hundert diesbezügliche Abhandlungen und Werke anführen und benützen können, in denen man sich über 600 Mal auf mich und noch ausgiebiger auf meine Strahlungskurven beruft. Durch diese Anwendungen greift das auf dem Boden der exakten Wissenschaft fußende Werk auf das Gebiet der beschreibenden Naturwissenschaften hinüber und bildet dadurch eine Brücke zwischen den exakten und den beschreibenden Naturwissenschaften, das bisher fehlende Verbindungsglied zwischen der Himmelsmechanik und der Geologie.

Belgrad, März 1941.

M. Milankovitch

Erster Abschnitt

Die Bewegung der Planeten um die Sonne und die gegenseitigen Störungen dieser Bewegung

Kapitel I

Das Newtonsche Gravitationsgesetz

§ 1. Die Keplerschen Gesetze. Ich habe in meinen beiden im Vorwort angeführten Schriften "Stellung und Bewegung der Erde im Weltall" und "Mechanik des Himmels" den geschichtlichen Entwicklungsgang unserer Kentnisse von der Bewegung der Himmelskörper ausführlich geschildert. Indem ich auf diese historische Studie verweise, möchte ich einiges davon hier kurz erwähnen. Der auf Jahrtausende sich erstreckenden ununterbrochenen Tätigkeit der chaldäischen Himmelsbeobachter ist es zu danken, dass eine Fülle astronomischen Tatsachenmaterials zu Tage gefördert wurde. mit dem die alten Griechen und Alexandriner das antike Gebäude der astronomischen Wissenschaft errichten konnten, Die Pythagoräer lehrten die Kugelgestalt der Erde, später auch ihre Drehbewegung. Aristote1es bewies jene Kugelgestalt, und aus der Anschauung einer sich drehenden Erde entwickelte sich nach und nach das heliozentrische Weltsystem der Alten, das durch Aristarch von Samos zum vollständigen Ausbau gebracht wurde, denn "er liess den Fixsternhimmel feststehen, dagegen die Erde sich auf einen gegen den Aequator geneigten Kreise bewegen und gleichzeitig um ihre Achse drehen".

Sonderbar waren die Schicksale dieses antiken heliozentrischen Weltsystems. Ich glaube in meiner Studie zur Genüge bewiesen zu haben, dass Apo11onios von Perge durch die Beantwortung der naheliegenden Frage, wie die Bewegungen der Planeten im Aristarch′schen Weltsystem verlaufen müssten, wenn man sie von der Erde aus verfolge, seine Theorie der Epizyklen geschaffen hat. Diese Epizyklen stellten also die relativen Bahnen der Planeten in bezug auf die Erde dar und konnten deshalb im geozentrischen Weltsystem des Pto1emaios ausgiebige Verwendung finden, die das heliozentrische Weltsystem in den Hintergrund, ja in gänzliche Vergessenheit zurückdrängte. Erst Kopernikus gelang es, den Knäuel der Epizyklen zu entwirren und das Gebäude des heliozentrischen Weltsystems wieder zu errichten. Galilei brachte dasselbe zur Anerkennung und Kepler entdeckte die kinematischen Gesetze der Planetenbewegung. Ich habe in den erwähnten Schriften berichtet, wie Kep1er die Himmelsbeobachtungen des Tycho Brahe genial verwertend seine Gesetze abgeleitet hat. Diese Gesetze sind bekanntlich die folgenden:

- Die Planeten beschreiben um die Sonne Ellipsen, in derem gemeinsamen Brennpunkte die Sonne steht.

- Der Radiusvektor von der Sonne nach dem Planeten hin überstreicht dabei in gleichen Zeiten gleiche Flächen.

- Die Quadrate der Umlaufszeiten der Planeten verhalten sich zu einander wie die dritten Potenzen der grossen Halbachsen ihrer Bahnellipsen.

Es ist notwendig, diese Gesetze in mathematische Formeln zu kleiden, weil davon oft Gebrauch zu machen sein wird. Dabei ist unter der Bahn des Planeten jene seines Schwerpunktes zu verstehen.

Es stelle also BCADB (Fig. 1) die Bahnellipse des in Betracht gezogenen Planeten dar. AB sei die grosse, CD die kleine Achse derselben. S und F seien die beiden Brennpunkte dieser Ellipse, wobei S derjenige dieser Brennpunkte sein möge, den die Sonne umschliesst; dann heisst B das Perihelium und A das Aphelium der Planetenbahn. Bezeichnet a die grosse, b die kleine Halbachse der Ellipse, es ist GS = OF = √(a2 + b2). Die unbenannte Zahl

| (1) |  |

Wird die numerische Exzentrizität oder kurz die Exzentrizität der Planetenbahn genannt. Es ist

- (2) b2 = a2 · (1 - e2)

Die Länge

- (3) p = b2 ⁄ a

- (4) p = a · (1 - e2)

wird der Parameter der Bahnellipse genannt.

Verbindet man einen beliebigen Punkt M der Bahnellipse, d.h. eine beliebige Lage des Planeten auf dieser Bahn mit den beiden Brennpunkten S und F und bezeichnet die beiden Radiusvektoren SM bzw. FM mit r bzw. r1, so ist nach der Definition der Ellipse

- r + r1 = 2 · a.

Der mit ν bezeichnete Winkel BSM wird die wahre Anomalie des in der Lage M gedachten Planeten genannt.

Es folgt aus dem Dreieck FSM, in dem nach dem soeben gesagten FS = 2 · e · a ist,

- r12 = (2 · e · a)2 + r2 + 4· e · a · r · cos ν.

Setzt man hierin für r1 = 2a - r

ein, so wird

- (1 + e · cos ν) · a · r = 2 - e2 · a2 = b2,

d. h.

| (5) |  |

Dies ist die Gleichung der Planetenbahnellipse und der mathematische Ausdruck des ersten Keplerschen Gesetzes.

Für ν = π ⁄ 2 wird r = p, woraus die Bedeutung des Parameters p ersichtlich ist: seine Länge ist gleich jener des auf der grossen Bahnachse senkrechten Radiusvektors.

Um das zweite Keplersche Gesetz mathematisch zum Ausdruck zu bringen, sei dν die dem unendlich kleinen Zeitintervall dt entsprechende Zunahme der wahren Anomalie. Während dieser Zeit überstreicht der Radiusvektor r die Fläche dF = ½ · r2dν des unendlich schmalen Dreiecks MSM'. Der Quotient

wird die Flächengeschwindigkeit der Bewegung genannt; diese soll dem zweiten Keplerschen Gesetz zufolge konstant sein. Es ist deshalb

worin C eine der doppelten Flächengeschwindigkeit gleiche Konstante bedeutet. Es folgt aus den vorstehenden Gleichungen

| (6) |  |

wodurch das zweite Keplersche Gesetz mathematisch in Differentialform ausgedrückt erscheint.

Bezeichnet T die Umlaufszeit des Planeten um die Sonne, so wird während dieser Zeit die ganze von der Bahnellipse umschlossene Fläche ζab überstrichen. Die Flächengeschwindigkeit erscheint also auch durch den Ausdruck

dargestellt. Es ist also

| (7) |  |

Das dritte Keplersche Gesetz ist mathematisch durch die Gleichung

| (8) |  |

veranschaulicht, in der k für alle Planeten eine und dieselbe Grösse ist.

Durch die Gleichungen (5) und (6) ist die Bewegung des Planeten auf seiner Bahn eindeutig gegeben und es lässt sich durch Integration dieser Gleichungen die Lage des Planeten auf dieser Bahn in endlicher Form als Funktion der Zeit darstellen. Kepler hat dieses Problem durch geometrische Überlegungen gelöst, die ihre Bedeutung bis heute bewahrt haben, weshalb sie hier wiedergegeben werden mögen.

…

§ 2. Ableitung des Gravitationsgesetzes aus den Keplerschen Gesetzen. Hochbedeutend waren die Schlüsse: die Isaac Newton aus den Keplerschen Gesetzen zog und in seinen "Philosophiae naturalis principia mathematica, London 1687" veröffentlichte, nachdem es ihm durch dieses Werk gelungen war, den von Ga1i1ei und Huyghens begonnenen Aufbau der Mechanik zum epochemachenden Abschluss zu bringen. Seine Schlussfolgerungen, in die Sprache der modernen Vektoranalysis übertragen, sind die folgenden.

Ein Massenpunkt bewege sich unter dem Einflusse sonst beliebiger Kräfte in einer Ebene, in der der Pol 0 und die Achse O-X eines polaren Koordinatensystems nach Belieben festgelegt werden mögen. Seien r und ν die zugehörigen Koordinaten einer beliebig gewählten Lage M des sich bewegenden Massenpunktes und 𝔯 dessen auf den Punkt 0 sich beziehender Ortsvektor.

Vektorgrössen sollen in Hinkunft durch gotische, Skalargrössen durch lateinische oder griechische Buchstaben bezeichnet werden; der einem Vektor zugehörige Einheitsvektor soll durch den Index Null gekennzeichnet werden. Es ist also

| (16) | 𝔯 = r · 𝔯0 |

worin 𝔯0 den Einheitsvektor der Richtung 𝔯 bedeutet.

Bildet man die Ableitung des vorstehenden Ausdruckes nach der Zeit t, so wird

Die linke Seite dieser Gleichung stellt den Geschwindigkeitsvektor

| (17) |

|

des in Betracht gezogenen Massenpunktes dar. Ebenso stellt d𝔯0 ⁄ dt den Geschwindigkeitsvektor des Endpunktes des Einheitsvektors 𝔯0 infolge der Aenderung des Winkels ν dar. Bezeichnet also 𝔫0 den auf dem Vektor 𝔯 senkrecht stehenden, in der Bahnebene gelegenen Einheitsvektor, der nach der Seite des wachsenden ν gerichtet ist, so ist jener Geschwindigkeitsvektor dargestellt durch:

| (18) |

|

Es wird also

| (19) |

|

Setzt man

| (20) |

|

So bekommt man

| (21) |

|

Es stellen also vr und vn die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors 𝔳 in der Richtung 𝔯0 bzw. 𝔫0 dar.

Die Differentiation des Ausdruckes (19) nach der Zeit t ergibt:

Dieselben Betrachtungen, die man bei der Niederschrift von (18) angestellt hat, ergeben

so dass man bekommt:

oder, weil

ist,

| (22) |

|

Die linke Seite dieser Gleichung stellt den Beschleunigungsvektor

| (23) |

|

des in Betracht gezogenen Massenpunktes dar. Setzt man

| (24) |

|

so bekommt man

| (25) | 𝔭 = pr · 𝔯0 + pn · 𝔫0 |

Es stellen also pr und pn die Komponenten des Beschleunigungsvektors 𝔭 in der Richtung von 𝔯0 bzw. 𝔫0 dar.

Wenden wir nun die soeben gewonnenen Gleichungen auf die Bewegung eines unter dem alleinigen Einflusse der Sonne stehenden Planeten an! Legen wir dabei den Pol O unseres Koordinatensystems in den Mittelpunkt der vorläufig ruhend gedachten Sonne und richten wir dessen Achse gegen das Perihelium. Dann kommt den Grössen r und ν die ihnen im vorigen Paragraphen gegebene Bedeutung zu und es ist deshalb nach (6)

worin C eine von der Zeit unabhängige Grösse bedeutet. Setzt man dies in (24) ein, so wird

| (26) | pn = 0 |

Dies bedeutet, dass der Beschleunigungsvektor des Planeten in jedem Punkte seiner Bahn in der Verbindungsgeraden des Planeten mit der Sonne gelegen ist. Um die skalare Grösse und die Richtung dieses Beschleunigungsvektors auf die einfachste Weise zu ermitteln, soll wie folgt verfahren werden.

Weil

und

ist, so wird

Setzt man die beiden vorstehenden Ausdrücke in (24) ein, so bekommt man die nachstehende von Binet herrührende Formel

| (27) |

|

Es folgt aus dem ersten Keplerschen Gesetze, also aus (5),

d. h.

also

Setzt man dies in (27) ein, so wird

Zieht man (3) und (7) heran, so bekommt man

| (28) |

|

oder wegen (8)

Die Konstante k ist, wie bereits angegeben, für alle Planeten eine und dieselbe, was für

ebenfalls der Fall ist. Es ist deshalb

Setzt man dies in (26) und (25) ein, so bekommt man

| (29) |

|

Diese Gleichung besagt, dass alle Planeten in jeder Lage auf ihrer Bahn einer gegen die Sonne gerichteten Beschleunigung unterliegen, deren skalare Grösse dem Quadrat des Abstandes von der Sonne umgekehrt proportional ist.

Bei diesem Ergebnis angelangt, ging Newton mit grosser Kühnheit des Gedankens weiter. Er erkannte, und zwar an dem BeispieI des Erdmondes, dass jene sich kundgebende Beschleunigung ihrem Wesen nach identisch ist mit der uns bekannten Schwerebeschleunigung. Newton nahm also an, die von der Erde ausgehende Wirkung, die sich in der Beschleunigung fallender Körper äussert, reiche in die Himmelsräume, also auch bis zum Erdmond. Um dies zu ersehen, stellte er folgende Berechnung an. Auf der Erdoberfläche, d. h. in einer Entfernung R vom Erdmittelpunkt, wo R den Radius der Erdkugel bedeutet, erleiden schwere Körper eine Beschleunigung g, die nach den Messungen von Galilei etwas über 30 Fuss pro sec2 beträgt. In der Entfernung r des Mondes von der Erde beträgt diese Beschleunigung, weil sie mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt,

- (R2 ⁄ r2) · g.

Wenn also für die Bewegung des Mondes um die Erde dasselbe Gesetz gilt wie für die Bewegung der Planeten um die Sonne, dann muss nach (28) der absolute Wert jener Beschleunigung durch den Ausdruck dargestellt sein:

-

.

.

worin T die Umlaufszeit des Mondes um die Erde und a die grosse Halbachse der Mondbahn bedeutet. Aus den vorstehenden zwei Ausdrücken folgt weiter:

-

.

.

Mit Hilfe dieser Gleichung konnte Newton die Schwerebeschleunigung g aus den numerischen Werten der Grössen R, a, T berechnen. Das Rechnungsergebnis stimmte mit der von Ga1i1ei ermittelten Grösse der Schwerebeschleunigung überein, wodurch die Richtigkeit des Newtonschen Gedankens erwiesen wurde.

Auch bei diesem grundlegenden Ergebnisse blieb Newtons Genie nicht stehen. Nachdem er erkannt hatte, dass ein und derselbe Körper, je nach seiner Entfernung vom Erdmittelpunkte, eine verschiedene Beschleunigung erleide, d. h. ein verschiedenes Gewicht aufweise, führte Newton den Begriff der Masse ein, die, als das eigentliche Merkmal des Körpers, unveränderlich ist. Damit trennte Newton als erster klar die Begriffe Masse und Gewicht. Dieses letztere definierte er als Produkt von Masse und Schwerebeschleunigung. Damit war auch der allgemeine Begriff der Kraft gewonnen, die dem Produkt der Masse und der dem Körper erteilten Beschleunigung gleich ist. Zu gleicher Zeit stellte Newton auch sein grundlegendes Prinzip der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung auf. Als Folge dieser Klarlegung der Begriffe ergab sich die nachstehende Überlegung.

Multipliziert man die Gleichung (29) mit der Masse m des in Betracht gezogenen Planeten, so erhält man links das Produkt der Masse und der Beschleunigung des Planeten, also die auf den Planeten wirkende Kraft:

| (30) |

|

Diese Kraft ist wegen des hier vorkommenden Vorzeichen minus gegen die Sonne gerichtet und stellt deshalb die von der Sonne auf den Planeten ausgeübte Anziehungskraft dar. Nach dem Prinzip der Wirkung und Gegenwirkung übt der Planet seinerseits auf die Sonne dieselbe anziehende Wirkung aus, und diese muss nach dem soeben klargelegten Kraftbegriff proportional sein der Masse M der Sonne. Führt man also eine neue Grösse f, die durch die Gleichung

| (31) | f = μ ⁄ M |

oder

| (32) |

|

definiert erscheint, ein, so bekommt man statt (30)

| (33) |

|

Der Faktor f wies einen und denselben numerischen Wert für alle Planeten auf, ja er galt in der ihm durch (32) verliehenen Bedeutung auch für den Mond and die Schwere. Es stellt also f eine für das ganze Sonnensystem geltende Konstante dar, die eine allgemeine Eigenschaft der in diesem System befindlichen Materie zum Ausdruck bringt. Zu dieser Erkenntnis angelangt, konnte Newton noch einen gewaltigen Schritt machend, behaupten, dass die Gleichung (33) für alle Teile der im Weltraum angehäuften Materie giltig ist und sein Gesetz der allgemeinen Gavitation aufstellen. Nach demselben zieht jedes Teilchen der Materie im Weltall jedes andere Teilchen instantan mit einer Kraft an, die in der Verbindungslinie der beiden Teilchen gelegen ist und deren Grösse sich direkt wie das Produkt der Massen m1 und mw beider Teilchen und umgekehrt wie das Quadrat ihres Abstandes r verhält, also durch

-

.

.

dargestellt erscheint. Dabei ist der Proportionalitätsfaktor f eine universelle Konstante. Im obigen Ausdruck ist das Vorzeichen minus fortgefallen, weil durch die Worte "zieht an" die Richtung der Kraft eindeutig gegeben ist.

Durch das Newtonsche Gesetz ward das tausendjährige Rätsel der Planetenbewegung gelöst und eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse flossen wie von selbst aus demselben. Alle beobachteten Ungleichheiten in der Bewegung der Planeten und des Mondes erwiesen sich als natürliche Folge jenes Gesetzes, indem sie nur die gegenseitige Anziehung dieser Weltkörper zum Ausdruck brachten. Damit erschien aber nicht nur ihr Wesen geklärt, diese Ungleichheiten liessen sich in vorhinein exakt berechnen. Es zeigte sich, und zwar für die Kometen sehr bald, dass auch die übrigen und auch ausserhalb des Planetensystems sich bewegenden Weltkörper dem Newtonschen Gravitationsgesetz gehorchen. Die von Hipparchos entdeckte Präzession der Nachtgleichen fand ihre vollständige mechanische Erklärung, desgleichen die von Bradley später entdeckte Nutation der Erdachse. Auch die Gestalt der Erde, insbesondere deren Abplattung durch die Rotation, wurde mathematisch ergründet und das uralte Problem des Flutphänomens fand seine Lösung in der Anziehung der beweglichen Wassermassen durch Mond und Sonne. So erwies sich das Newtonsche Gravitationsgesetz, das grossartigste, das zu erkennen es einem Sterblichen vergönnt war, als ein allgemeines, das Weltall beherrschende Naturgesetz. Diesem Gesetz entspross eine neue Wissenschaft, die Mechanik des Himmels. Die dem Ziele dieses Werkes führenden Lehren dieser Wissenschaft sollen in dem im Vorwort angegebenen Sinne nachstehend zur Behandlung und Anwendung gelangen.

Kapitel II

Das Zweikörperproblem der Himmelsmechanik und die ungestörte heliozentrische Bewegung der Planeten

§ 3. Problemstellung. Obwohl sich alle Mitglieder unseres Planetensystems ggenseitig anziehen, erfolgt die jährliche Bewegung eines jeden Planeten fast gerade so, als ob derselbe nur der Anziehung der Sonne uuterworfen wäre. Wegen der überwältigenden Grösse der Sonnenmasse gegenüber den Massen aller Planeten ist die gegenseitige Anziehung dieser letzteren im Vergleich zur Anziehungskraft der Sonne derart unbedeutend, dass ihre Wirkung auf die Bewegung der Planetencnur als eine geringfügige Störung empfunden wird, die sich erst nach Verlauf längerer Zeitintervalle fühlbar macht. Deshalb bildet das sogenannte Zweikörperproblem den Ausgangspunkt der Lehre von der Bewegung der Planeten. Dasselbe besteht in folgender Aufgabestellung: Zwei Himmelskörper ziehen sich gegenseitig nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz an; man ermittle aus gegebenen Anfangsbedingungen die Bewegung dieser beiden Himmelskörper in bezug auf ein ruhend gedachtes Bezugssystem.

Um unbeschadet der Allgemeinheit der nachstehenden Erörterungen einen konkreten Fall vor sich zu haben, seien die beiden Himmelskörper die Sonne und ein beliebiger Planet. Die Masse der Sonne sei mit M, die Masse des Planeten mit m bezeichnet; der Ortsvektor von M sei mit 𝕽, der Ortsvektor von m mit 𝖑 bezeichnet. Die relative Lage von m in bezug auf M ist dann durch den Ortsvektor

| (34) |

|

gegeben.

Stellt, wie vereinbart, r den Modul, d h. die skalare Grösse des Vektors 𝖗 dar, dann erscheint der Einheitsvektor der Richtung 𝖗 durch

| (35) |

|

veranschaulicht. Die Kraft, mit der die Sonne M den Planeten m anzieht, ist nach (33) und (35) dargestellt durch -f(M · m ⁄ r3) · 𝖗, und jene, mit der der Planet auf die Sonne wirkt, dargestellt durch +f(M · m ⁄ r3) · 𝖗. Es sind deshalb die vektoriellen Bewegungsgleichungen dieser beiden Himmelskörper die folgenden:

| (36) |

|

|

| (37) |

|

wo t die Zeit bedeutet.

Diese zwei vektoriellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung sind sechs skalaren Differentialgleichungen gleicher Ordnung gleichwertig und besitzen 12 skalare Integrale; es handelt sich darum, diese zu finden.

§ 4. Die Schwerpunktsintegrale. Sei S der gemeinsame Schwerpunkt, besser gesagt Massenmittelpunkt der Massen M und m, 𝕾 der Ortsvektor dieses Punktes. Gemäss der Definition eines solchen Massenmittelpunktes ist dessen Ortsvektor gegeben durch

| (38) |

|

Zweimalige Differentiation dieser Vektorgleichung nach t liefert die Gleichungen:

| (39) |

|

|

| (40) |

|

Weil nun, wie die Addition von (36) und (37) ergibt, die rechte Seite von (40) gleich Null ist, so wird

| (41) |

|

Dieser Ausdruck stellt den Beschleunigungsvektor des Massenmittelpunktes S dar, und weil derselbe ständig gleich Null ist, so bewegt sich dieser Punkt geradlinig und gleichförmig.

Die Integration der vorstehenden Differentialgleichung ergibt:

| (42) |

|

wo 𝕭 ein von der Zeit t unabhängiger Vektor ist und den Geschwindigkeitsvektor des Massenmittelpunktes S veranschaulicht. Das Integral der vorstehenden Differentialgleichung lautet

| (43) |

|

und stellt die in endlicher Form geschriebene Bewegungsgleichung des Punktes S dar.

Die Gleichungen (42) und (43) siellen die sogenannten Schwerpunktsintegrale in vektorieller Form dar: sie sind sechs skalaren Integralen gleichwertig. Die hier vorkommenden Konstanten 𝕬 und 𝕭 ergeben sich aus den Anfangsbedingungen, worunter die Ortsvektorer 🕽0 und 𝖑0 der beiden Massenkörper M und m und deren Anfangsgeschwindigkeiten 𝖜0 und 𝖛0 zu verstehen sind. Sind diese vier Vektoren gegeben, dann ergibt sich aus (38) der Ortsvektor 𝕬 der Anfangslage des Punktes S, und aus (39) dessen Geschwindigkeitsvektor 𝕭.

Nachdem durch die vorstehenden Integrale die Bewegung des Massenmittelpunktes der beiden Himmelskörper M und m beschrieben worden ist, kann das gestellte Problem in dem Sinn eingeschränkt werden, dass man von nun an nur nach der relativen Bewegung von m in bezug auf M, also nach der ungestörten heliozentrischen Bewegung des in Betracht gezogenen Plnneten frägt, weil durch diese relative Bewegung vermittels der bereits gewonnenen Integrale auch die absolute Bewegung von M und m in dem unseren Betrachtungen zugrunde gelegten Bezugssystem gegeben ist.

§ 5. Die beiden Vektorintegrale der Differentialgleichung der ungestörten heliozentrischen Bewegung der Planeten.

§ 6. Geometrische Deutung der beiden Vektorintegrale. Es folgt aus (49) und (48)

|

Dabei stellt d𝖗 die während des Zeitintervalles dt vom Planeten relativ zur Sonne zurückgelegte Strecke, und [𝖗d𝖗] einen Vektor dar, der auf der Ebene der Vektoren 𝖗 und d𝖗 senkrecht stehend, nach jener Seite dieser Ebene gerichtet ist, von der aus betrachtet die Bewegung des Planeten rechtläufig erfolgt, und der eine skalare Grösse aufweist, die gleich ist der Fläche des durch 𝖗 und d𝖗 begrenzten Parallelogramms. Diese Fläche ist aber nichts anderes als das Zweifache des vom Leitstrahl Sonne-Planet während der Zeit dt überstrichenen Flächenelements dF. Der Vektor 𝕮 stellt also die doppelte Flächengeschwindigkeit der Planetenbewegung vektoriell dar. Das Vektorintegral (49) drückt also das zweite Keplersche Gesetz in Vektorform aus, indem es besagt, dass die vom Leitstrahl 𝖗 in der Zeiteinheit überstrichene Fläche nicht nur ihrem Betrage nach konstant ist, sondern auch ihrer räumlichen Orientierung nach. Es erfolgt also die Bewegung des Planeten um die Sonne mit einer konstanten Flächengeschwindigkeit in einer Ebene, die durch den Sonnenmittelpunkt hindurchgeht und auf dem Vektor 𝕮 senkrecht steht. Durch den Vektor 𝕮 ist die Bahnebene des Planeten, seine Umlaufsrichtung und die Flächengeschwindigkeit seiner Bewegung eindeutig gegeben.

Multipliziert man die Gleichung (49) skalar mit 𝖗 bzw. mit 𝖛, so bekommt man die Gleichungen:

| (53) |

|

|

| (54) |

|

die das vorher gesagte ebenfalls zum Ausdruck bringen.

Multipliziert man die Gleichung (52) skalar mit 𝕮, dann bekommt man wegen (53)

| (55) |

|

Der Vektor 𝕯 steht also senkrecht auf dem Vektor 𝕮 und gehört der Hahneben des Planeten an.

Die Gleichung (53) stellt vektoranalytisch diese Bahnebene dar. In der Tat: führt man ein orthogonales Koordinatensystem ein, dessen Ursprung im Mittelpunkt der Sonne gelegen und gegen den Fixsternhimmel unveränderlich orientiert ist, weshalb wir es als das "ruhende" bezeichnen wollen, und bezeichnet man mit 𝖓1, 𝖓2, 𝖓3 die Einheitsvektoren der Achsenrichtungen dieses Systems, mit x, y, z die Koordinaten des Planeten und mit C1, C2, C3 die Koordinaten des Vektors 𝕮, so ist

| (56) |

|

|

| (57) |

|

Setzt man dies in (53) ein, so bekommt man

| (58) |

|

Dies ist die analytische Gleichung der ßahnebene des Planeten.

Multipliziert man die Gleichung (52) skalar mit 𝖗, so bekommt man

|

und, weil

|

ist, worin C den Modul des Vektors 𝕮 bedeutet, so wird

| (59) |

|

Diese Gleichung stellt vektoranalytisch eine Fläche zweiter Ordnung dar. Bezeichnet man nämlich mit D1, D2, D3 die Koordinaten des Vektors 𝕯), so wird

| (60) |

|

Setzt man dies, (56) und

| (61) |

|